第78回 母との約束

公開日:2025年5月 9日 08時20分

更新日:2025年5月 9日 08時20分

宮子 あずさ(みやこ あずさ)

看護師・著述業

先月の近況に、ようやく両親の墓参りをしたと書いた。その際母にひとつ約束をし、実行していることがある。

それは、母のノンフィクション作品をウェブで無料公開すること。母・吉武輝子は生涯に多くのエッセイやノンフィクション作品を書いたが、そのほとんどが今は絶版となっている。

母が亡くなって13年が経ち、私も60代になった。自分が歳を重ねつつ文章を綴る中で、膠原病やがんなど多くの病気に見舞われつつ、70代後半になっても旺盛な執筆を続けた母に対して敬意を抱いている。

その母の作品が読まれなくなるのは寂しいことではあるが、これは時代の趨勢(すうせい)というほかない。作品を世に出す人間は、常にこれを覚悟しなくてはならないと思う。

この考えからすれば、母の本が読まれなくなり、絶版となるのは、受け入れるしかないことに違いない。ずっとそのように思ってきたが、ノンフィクション作品については、これで割り切れない気持ちが膨らんできた。

母が生涯に執筆したノンフィクションは、以下の5作である(発行年、出版社、発行時の年齢)。

- 『女人 吉屋信子』(1983年、文藝春秋:52歳)

- 『舞踏に死す ミュージカルの女王・高木徳子』(1985年、文藝春秋:55歳)

- 『ブルースの女王 淡谷のり子』(1989年、文藝春秋:58歳)

- 『炎の画家 三岸節子』(1999年、文藝春秋、68歳)

- 『置き去り サハリン残留日本女性たちの六十年』(2005年、海竜社、74歳)

いずれも時間をかけて書かれ、その細やかな取材のプロセスには、我が母ながら頭が下がった。

時間をかけて話を聞いても、初めは話すが書かないでほしい、といういわゆるオフレコが大半を占める。それが、徐々に信頼関係ができ、「あなたに彼女の本当の姿を書いて欲しい」と思ってもらえるようになる。

そして、こうした話し手の変化に合わせて何度も何度も書き直される作品は、まさに話し手と母の共作。母だから話す、母だから書いていい、と言われ、記憶を委ねられた母の作品が、この世から消えるのは、あまりにも申し訳ない。

幸い、私は母の一人娘で、母の作品の著作権を1人で相続した。著作権者が作品をテキスト化し、無料公開するのであれば、少なくとも著作権の問題は生じないはずだ。

というわけで、まずは『置き去り サハリン残留日本女性たちの六十年』から無料公開を始めている。

話し手の方のほとんどはすでに亡く、支援者の方からも、公開を待つとの声が寄せられている。話を聞いた責任も母から引き継いだと考え、進めていきたいと思う。

作業を進めながら、改めて考える。精神科の看護師として、親離れ・子離れの難しさは、具体的な病理としても見る機会があった。そして、私自身も、パワフルな母からの自立に悩みもした。

今改めて母の仕事と向き合う中で、こうした悩みは、ほぼ全て報われたと感じている。逃げるように家を出て、母には淋しい思いもさせた。それでも今の私の行動を、母は喜んでくれているに違いない。

写真1

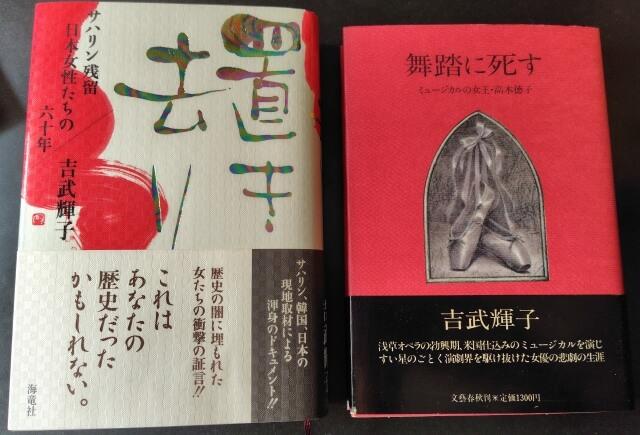

写真1 写真2

写真2<近況>

そんなわけで、今は母の本をスキャナで取り込み、テキスト化する作業を続けています。本を裁断しなくても、スキャンできるので、作業はかなり楽(写真1)。さらには、取り込んでできたPDFを読み取って、テキスト化するのもパソコン任せ。認識率はかなり高く、間違っている文字は意外に少ないのですよね。この調子で1冊目を終えたら、次も控えています(写真2)。持続こそ力。がんばります。

著者

- 宮子 あずさ(みやこ あずさ)

- 看護師・著述業

1963年生まれ。1983年、明治大学文学部中退。1987年、東京厚生年金看護専門学校卒業。1987~2009年、東京厚生年金病院勤務(内科、精神科、緩和ケア)。看護師長歴7年。在職中から大学通信教育で学び、短期大学1校、大学2校、大学院1校を卒業。経営情報学士(産能大学)、造形学士(武蔵野美術大学)、教育学修士(明星大学)を取得。2013年、東京女子医科大学大学院看護学研究科博士後期課程修了。博士(看護学)。

精神科病院で働きつつ、文筆活動、講演のほか、大学・大学院での学習支援を行う。

著書

「まとめないACP 整わない現場,予測しきれない死(医学書院)、『看護師という生き方』(ちくまプリマ―新書)、『看護婦だからできること』(集英社文庫)など多数。ホームページ: