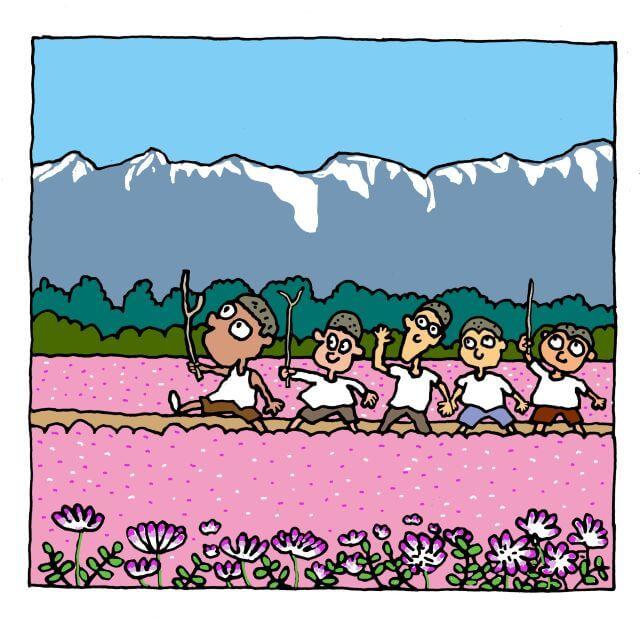

第91回 レンゲソウ ー昭和20年代の日本ー

公開日:2025年4月11日 08時30分

更新日:2025年4月11日 08時30分

井口 昭久(いぐち あきひさ)

愛知淑徳大学クリニック医師

第二次世界大戦での日本の終戦日は昭和20年の8月15日である。

私は昭和18年に生まれているから生まれた時は戦時中であった。

日本の歴史の中で第二次世界大戦終戦後の10年間は特異な時代であった。

私は当時の世相を直接体験した最後の世代である。

都会は廃墟となり人々は食料を求めて彷徨っていた。

私の生まれた村は戦闘機による爆撃を受けることはなかったが、戦時中は恐ろしいほどの緊張感が村中にあったと思われる。

青年や成人の男性は戦争に駆り出されていたので当時の村には成人の男性はいなかったはずである。

私の父親は戦死しているし、その弟はまだ帰還していなかった。隣の家の長男は満州へ抑留されていた。

村に残されていたのは老人と女性と大勢の子供であった。

戦争が終わったと知っても、飛行機の音を聞くと電灯を消して息を潜めたものだった。

終戦になると天皇のために死ぬことが名誉であると信じていた農民たちの価値観が一夜にして転覆してしまい、大人たちは途方に暮れていた。

戦時中に「産めよ、増やせよ」の国策によって大量に生まれてきた子供たちは村中に溢れていた。

戦争体制のために生まれてきた子供たちであったので、戦争が終われば何のために産んだか分からなくなった。

何しろ天皇崇拝一辺倒であった国が民主主義というわけのわからぬ方針へ転換したのである。

子供たちにどのような教育をすればいいのか大人は途方に暮れていたに違いない。

日本の歴史のなかで最も子供がおろそかに扱われた時代であったと思われる。

子供はスキがあれば悪戯をする輩だと思われていたので大人は子供をみればハエのように追い払った。

彼らは子供のことを「ガキ」と呼んだ。

無秩序に産み落とされた子供たちを統率していたのがガキ大将であった。

価値観の大転換で右往左往する大人を尻目に子供の世界は弱肉強食であった。

強いガキ大将が数名の子分を連れて大人の支配から逃れた秘密の集団を作っていた。

私の集団では「まさちゃ」というガキ大将が5名の子供たちを統率していた。

家の前で口笛を吹くのが呼び出しの合図であり口笛がすると何事を置いても家を飛び出した。

ボスは絶対であって、この世の中に生きていく術を教えてくれたのだった。

ボスは勉強が嫌いであった。だから勉強をする子は肩身が狭く「勉強ができる」ことは恥であった。

私が成人となって経験する様々な原型がこの時代にあった。

仲間外れ、屈辱、お世辞、弱い者いじめ、嘘、裏切り、理不尽。

私はこの時代に"仲間外れ"ほど恐ろしい刑罰はないことを知ったのである。

戦後から昭和30年ごろまでの伊那谷は春先になると見渡す限りの視界がレンゲソウの世界になった。

全ての田んぼに隈なく緑肥・肥料としてレンゲソウが使われて栽培されていたからである。

赤、ピンク、紫の花が展開していた景色は私の脳の深くに刻み込まれている永遠の美の世界である。

(イラスト:茶畑和也)

著者

井口 昭久(いぐち あきひさ)

愛知淑徳大学クリニック医師

1943年生まれ。名古屋大学医学部卒業、名古屋大学医学部老年科教授、名古屋大学医学部附属病院長、日本老年医学会会長などを歴任、2024年より現職。名古屋大学名誉教授、愛知淑徳大学名誉教授。

著書

「これからの老年学」(名古屋大学出版)、「やがて可笑しき老年期―ドクター井口のつぶやき」「"老い"のかたわらで―ドクター井口のほのぼの人生」「旅の途中でードクター井口の人生いろいろ」「誰も老人を経験していない―ドクター井口のひとりごと」「<老い>という贈り物-ドクター井口の生活と意見」「老いを見るまなざし―ドクター井口のちょっと一言」(いずれも風媒社)など