独居・老老世帯の「危機」を支える周囲の役割

公開日:2017年7月12日 11時00分

更新日:2019年2月 1日 21時57分

斎藤 民(さいとう たみ)

国立長寿医療研究センター老年社会科学研究部 社会福祉・地域包括ケア研究室長

老老世帯や独居世帯で暮らす高齢者の健康

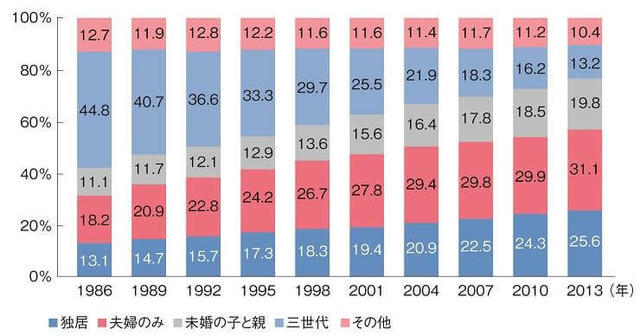

高齢者の住まい方はこの数十年で大きく変わっている。かつては主に息子夫婦やその子どもたちとの三世代同居が当たり前であったが、現在では夫婦のみで暮らす(老老)高齢者や、1人暮らし(独居)高齢者も増えている。また未婚の子と親によって構成される世帯が現在増加している1)。生涯未婚率(50歳時点での未婚者が占める割合)の増加と平均寿命の延伸を考えると、今後、未婚の65歳以上の子と85歳以上の超高齢者の親で構成される老老世帯も少数ながら増加すると考えられる(図1)。

さて、老老世帯や独居世帯の高齢者は健康度が低下しやすいのだろうか。結論からいうと、必ずしもそうとはいえない。たとえば、日常生活に支援や介護を必要としないで過ごすための生活機能の低下しやすさを世帯構成ごとに追跡した研究によると2)、夫婦で暮らす高齢者は、独居高齢者や配偶者がおらず子どもやその他の親族とのみ暮らしている高齢者よりも生活機能が維持されていた。ただし、同じ配偶者のいない高齢者の中でみると、独居高齢者はむしろ子どもやその他の親族と暮らす高齢者と比較して生活機能が低下しにくかった。

老老世帯や独居世帯の高齢者において生活機能が高い理由の1つとして考えられるのは、認知症予防など介護予防の領域でしばしばいわれる「Use it or lose it(使わないとだめになる)」である。老老世帯や独居世帯では、子どもや若い人に頼らず生活に必要なことを自分たち(あるいは自分自身)でこなさざるを得ないところがある。つまり生活機能を日常的に鍛えているわけなので、生活機能が低下しにくい可能性があるということである。

老老世帯や独居世帯で気をつけるべき「クライシス(危機)」

このように比較的元気なうちは、老老世帯や独居世帯で暮らすことは必ずしも健康によくないライフスタイルとはいえない。ところが一般に高齢期にはさまざまなライフイベント(ストレスの大きい生活上の出来事)が生じる。

代表的なものとして、配偶者や自分の重篤な疾患への罹患、配偶者や親しい人との死別が挙げられる。高齢期には、こうした生活を脅かす「クライシス(危機)」が人によっては何度も訪れることとなる。そのような場合に老老世帯や独居世帯ではどのようなことが起こりうるだろうか。

以下では主に高齢者における介護と死別、独居高齢者における療養生活のリスクに焦点を当てる。

平成25年現在、65歳以上の要介護高齢者を主に介護する家族の半数以上は自身も65歳以上である3)。わが国ではいわゆる老老介護が家族介護の多数を占めるようになったといえる。平成25年の国民生活基礎調査3)や介護保険事業報告4)から概算すると、親族を主な介護者として在宅療養する高齢者は、全要介護認定者の約半数程度。その約半数が65歳以上の親族により介護を受けているので、全国でおよそ100 ~ 200万人の高齢者が主介護者として介護に従事していることとなる。さらに主介護者を助ける副介護者として従事する高齢者まで含めれば、より多くの高齢者が介護に携わっているといえる。

高齢介護者の特徴として、若い介護者と比較して介護時間が長いことが挙げられる。先述の平成25年国民生活基礎調査データ3)をみると、同居の主介護者でほぼ終日介護している人は59歳以下の現役世代では18%なのに対し、65歳以上では32%にのぼる。また、もう1つの特徴は、自分自身も疾患を抱えながら介護するケースが多いことである5)。いわゆる老老介護における「共倒れ」の背景にはこのような高齢介護者の特徴がある。

実際に筆者はある家族介護者の会に数年関わってきたが、その間に配偶者の介護を一生懸命にやってきた人が体調を崩して自分自身も入院、ということが複数例生じていた。

その後、不幸にして配偶者が亡くなると、今度は配偶者のいない生活が始まる。配偶者との死別は最もストレスフルな生活の出来事の1つといわれ、ある研究では死別を経験した高齢者の3か月以内の死亡リスクが死別を経験しない場合と比較して男性で1.6倍、女性で1.7倍であった6)。

こうした急性的な反応に加えて、配偶者の不在は高齢者の健康に慢性的な不利をもたらす可能性がある。そもそも婚姻は所得や学歴といった社会経済状態と並んで、最も知られた健康保護要因の1つである。"Marriage Protection"という言葉があるが、これは婚姻によってもたらされる健康への恩恵を示しており、配偶者との支援のやりとりや、配偶者がいることでよい健康習慣(適正な飲酒、禁煙、運動、食事など)をとりやすくなることを意味している。特に男性の健康については配偶者がいるメリットは大きく、たとえば無配偶者男性の早期死亡リスクが高いことが指摘されている7)。

1人暮らしの高齢者にとってのターニングポイントは、疾患への罹患や加齢に伴う心身機能の低下時といえる。たとえば独居者が脳卒中になった場合、退院して家に戻れる確率はそれ以外の高齢者よりも低いこと8)、また家に戻れたとしても、たとえば独居の慢性心不全患者では循環器系疾患に伴う4週間以内の再入院のリスクがより高いことが指摘されている9)。

このように一時的あるいは恒常的に心身機能が低下して療養が必要になると、独居高齢者が在宅生活を継続したり、健康を取り戻すことは、同居者がいる高齢者よりもむずかしくなる可能性がある。

老老世帯や独居世帯のクライシスをどう支えるか?

1.「いざというときは子どもに」のリスク

上記のような危機が生じた際、老老世帯や独居世帯の高齢者を誰がどのように支えることができるだろうか。

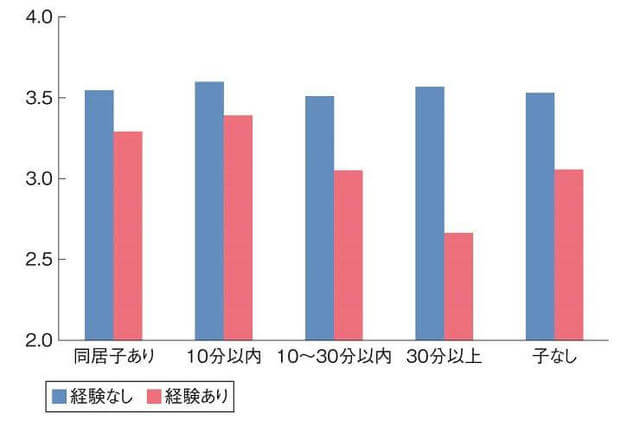

筆者らが高齢夫婦を対象に行った研究10)では、配偶者が重篤な疾患を発症すると、高齢者自身の健康度も損なわれることが示されている。さらにこうした出来事を経験した高齢者の中でも、特に老老世帯で子どもとの距離が遠い高齢者ほど大きく健康度が低下していた。

高齢者の健康保持には配偶者の役割が重要であるが、配偶者からの支援が配偶者の重病などで期待できなくなった際には子どもの役割が重要になる。しかしこの研究の結果は、たとえ「いざとなったら子どもに」と想定していても、子どもが遠くに住んでいれば十分に機能し得ないことを示唆している(図2)。

子どもがいても近くに暮らしていない高齢者や、子どものいない高齢者は今後ますます増加することが考えられる。また共働き世帯の増加などで、仮に子どもが近くにいても十分な支援を提供できないことも考えられる。それでは今後、こうした老老世帯や独居世帯の危機をどのように支えていくことができるだろうか。

2. 家族を超えて支え合う社会へ

先述の研究では、もう1つ興味深い知見が得られた。それは「子なし夫婦」である。子がそもそもいない夫婦では、子どもが遠くにいる高齢者よりも、配偶者の重篤疾患発生時のリスクがむしろ少ない傾向がみられた。

この研究ではその理由までは明らかにできなかったが、頼れる子どもがいないことで、逆に将来への備えができていた可能性が推察される。私見ながら、筆者はこの「将来への備え」、すなわち高齢者やその家族が社会資源をよく知り、いざというときに有効活用できるよう社会が支えることが、今後の老老世帯や独居世帯の高齢者が安心して暮らすためのキーワードになるのではないかと考えている。

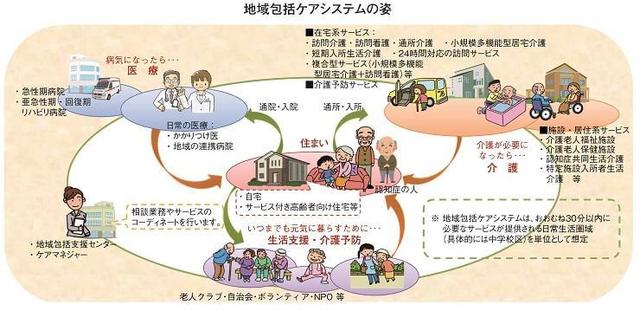

実際に地域には、老老世帯や独居世帯の高齢者の地域生活を支えるさまざまなサービス・取り組みがある。まずここ10年ほど整備を進めている「地域包括ケアシステム」が挙げられる。地域包括ケアシステムとは、住み慣れた地域(一般的には小学校区~中学校区程度の歩ける距離)を単位として、高齢者が可能な限り住み続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供するシステムを指す(図3)11)。

介護保険者(自治体あるいは複数の自治体からなる広域連合)は、地域の実情に応じてさまざまなサービスを展開している。地域包括ケアシステムの中核をなす地域包括支援センターは、高齢者とその家族にとっての最も身近な相談先として、高齢期におけるさまざまな困りごとに対応できるよう、保健師、社会福祉士と主任ケアマネジャーが常駐している。またほとんどの自治体では独居の高齢者を対象に、民生委員による訪問や緊急電話の設置、配食サービスなどの見守りを実施している。

さらに第6期介護保険事業計画(平成27年度開始)より、新しい介護予防・日常生活支援総合事業として、地域のNPOやボランティア、住民も巻き込んだ取り組みが始まり、住民間の互助機能の一層の促進が図られている。

またこの事業が開始される以前から、地域には高齢者の通いの場であるサロンや、家族介護の悩みを共有する介護者の会もある。高齢者サロンの担い手はさまざまであるが、典型的には地域の社会福祉協議会が立ち上げ、地域住民がボランティアとして運営している。お茶飲みをしたり、軽い体操やレクリエーション、ものづくりを行うところもある

こうしたサロンは居場所として機能するだけではなく、見守りの機能もある。いつも利用していた人が来なくなった場合の声がけに加え、サロンと社会福祉協議会や地域包括支援センターとの連携体制によって、高齢者が抱える問題の早期発見やスムーズな支援が期待できる。

さらに最近の研究では、サロン利用者は非利用者と比較して、要介護認定リスクが軽減する可能性も報告されている12)。介護者の会についても、行政や地域包括支援センターなど公的機関には相談しにくいことも、同じ介護者同士なら相談しやすい、また介護に悩んでいるのが自分だけではない、という安心感を得ることによって、介護負担感の軽減や在宅介護の継続に寄与することが期待されている。

3. 今後の課題

このように、いずれのサービス・取り組みも、それぞれ課題はあるにせよ、上手く活用することで安心した暮らしにつなげられる可能性がある。

ところが2013年の厚生労働省による調査によれば、地域包括支援センターを知っていると回答した者は3割弱に過ぎないという13)。どんなに優れた商品を開発しても消費者に知られなければ売れないように、これらのサービスも必要とする人にいかに有効活用してもらえるかということを十分に練らなければその機能を十分に果たすとはいえない。今後はサービス認知度の向上や利用しやすくするための工夫がより重要になると考えられる

さらに地域には情報を上手に取り入れ、上手く活用することができる人とそうでない人がいる、という点にも触れておきたい。近年、「健康格差」という言葉が知られるようになった。これは人びとの社会経済状況によって健康状態に格差が生じることを表す言葉である。地域包括ケアシステムに対する認知度およびその活用についての社会経済格差を検証した研究は知る限りほとんど見当たらないが、一般にヘルスリテラシー(健康によい情報を収集して活用するための能力)には社会経済格差があり、それが高齢期まで続くことが知られている14)。

また生活に困窮している人ほど目先の利益に捉われ、将来のために備えることがむずかしい傾向にあることが指摘されている15)。こうした知ることができない人や資源を上手く活用できない人を自己責任と切り捨てれば、安心して暮らし続けられる人とそうでない人の格差がますます拡大するばかりである。

誰もが安心して暮らし続ける社会づくりには、誰でも知りやすく利用しやすいサービス提供を行うことが重要である。そのための方策を検討することが、今後ますます研究者にもサービス提供者にも求められるだろう。

まとめ

老老世帯や独居世帯は必ずしも高齢者の健康度を損なうライフスタイルではない。しかし高齢期には生活上の危機が生じることがあり、元気なうちから将来に備えたうえで、安心して暮らし続けることが重要である。

地域には優れた支援やサービスがあるにもかかわらず、上手く活用されていないことが多い。今後、サービス提供者や研究者はより有効な情報提供のあり方や活用促進策を検討するべきであろう。

参考文献

- 厚生労働省大臣官房統計情報部. グラフでみる世帯の状況:国民生活基礎調査(平成25年)の結果から. 2014.

- van den Brink CL, Tijhuis M, et al. Effect of widowhood on disability onset in elderly men from three European countries. JAm Geriatr Soc 2004;52(3):353-8.

- 厚生労働省. 平成25年度介護保険事業状況報告(年報).

- Jull J. Seniors caring for seniors: Examining the literature oninjuries and contributing factors affecting the health and wellbeing of older adult caregivers. 2010. Canadian Association of Occupational Therapists: Ottawa.

- King M, Lodwick R, et al. Death following partner bereavement:A self-controlled case series analysis. PLoS One. 2017 Mar 15;12(3):e0173870.

- Koskinen S, Joutsenniemi K, et al. Mortality differences according to living arrangements.Intl J Epidemiol 2007;36:1255-1264.

- Reeves MJ, Prager M, et al. Impact of living alone on the care and outcomes of patients with acute stroke.Stroke 2014;45(10):3083-5.

- Betihavas V, Frost SA, et al. An Absolute Risk prediction model to determine unplanned cardiovascular readmissions for adults with chronic heart failure. Heart Lung Circ 2015;24(11):1068-73.

- Saito T, Wakui T, et al.Effects of spousal illness on self-rated health in older couples: Role of sex and proximity to adult children. Geriatr Gerontol Int 2016;16(12):1332-1338.

- Hikichi H, Kondo N, et al. Effect of community Intervention program promoting social interactions on functional disabilityprevention for older adults: propensity score matching and instrumental variable analyses, JAGES Taketoyo study. J Epidemiol Community Health 2015;69:905-910.

- 厚生労働省. 社会保障審議会介護保険部会(第53回)資料.

- Sudore RL, Mehta KM, et al. Limited literacy in older people and disparities in health and healthcare access. J Am Geriatr Soc 2006;54(5):770-6.

- 近藤尚己. 健康格差対策の進め方: 効果をもたらす5つの視点. 医学書院, 東京, 2016.

筆者

- 齋藤 民(さいとう たみ)

- 国立長寿医療研究センター老年社会科学研究部 社会福祉・地域包括ケア研究室長

- 略歴:

- 2000年:東京大学大学院医学系研究科博士課程中退、東京大学大学院医学系研究科助手(制度改変後、助教)、2010年:ミシガン大学老年学研究所客員研究員、2012年より現職

- 専門分野:

- 公衆衛生学、社会老年学。博士(保健学)

転載元

公益財団法人長寿科学振興財団発行 機関誌 Aging&Health No.82