高齢者がんの治療介入の方法

公開日:2016年8月29日 12時00分

更新日:2024年8月14日 13時52分

土岐 祐一郎(どき ゆういちろう)

大阪大学大学院医学系研究科教授(消化器外科)

はじめに

がんに対する代表的な治療法は、手術、放射線、薬物療法の3つである。がんの治療は体にとって大きな侵襲となるため高齢者では特に負担が大きく、治療方法の選択や治療量(治療程度)の決定に悩むことが多い。さらには、前立腺がんや甲状腺がんなど、がんの進行の遅いがんでは治療そのものを行うか行わないかという根本的なところまで悩んでしまうこともある。ここではがん全体の約半数を占め、致命的になりやすい消化器がんを中心にして高齢者のがんにどのような治療を行うべきかを考えたい。

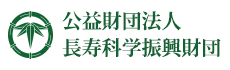

食道がんを例にとると(図1)、手術症例における高齢者の割合は、約15年前に比べて70歳以上が1.6倍、80歳以上が2.7倍と増えており、一方で60歳未満の患者の割合が減少している。また、放射線治療は手術に比べて高齢者の割合が多いという特徴もある。他のがんでもほぼ同じ傾向を示しており、今後増加する高齢者のがんへの対応が迫られている。

高齢者のがんに対する手術

高齢者のがんの手術においては安全性が最も大きな問題になる。後ろ向きの解析では、高齢者手術の術後合併症や手術関連死亡は、非高齢者に比較して多いという論文と同程度であり多くはないという論文の両方があるが、どちらかというと後者(同程度である)とするものが多い(表)。

| 高齢者手術を非高齢者手術と比較した場合 | |

|---|---|

| 術前合併症 | 多い |

| 手術時間・出血量 | 変わらない |

| 郭清切除範囲 | 縮小手術が多い |

| 術後合併症 | やや多い or 変わらない |

| がんの再発率 | 変わらない |

| 他病死・他がん死 | 多い |

| 全生存率 | やや低い |

しかし、注意しなければならないのは、外科医が手術に耐えると判断した高齢者のみが手術を受けているのであり、実際は手術に耐えられないと判断される人が加齢に従い多くなっており、決して高齢者の手術が安全であるといっているわけではない。そして、外科医は何を持って手術に耐えるという判断を下すべきなのか、その基準が盛んに議論されている。

年齢により各重要臓器の機能の低下は認められるが、年齢に関係なく一定基準を満たせば臓器としては手術に耐えうると考えられる。例えば、肺活量は年齢とともに低下するが、60歳で肺活量1,000mlで胃がんの手術に耐えるならば、80歳でも1,000mlあれば手術に耐えるのである。このように臓器機能の客観的評価は比較的容易な手法で確立されている。しかし、実際は臓器機能の基準をクリアしても手術合併症が頻繁にみられることから、高齢者ではより高次かつ総合的な身体機能や脳機能の衰えが問題視されるようになった。

高齢者総合的機能評価(CGA: Comprehensive Geriatric Assessment)は身体機能、生活機能、精神機能、社会環境の面から捉え、具体的には基本的日常生活動作(排泄、更衣など)、手段的日常生活動作(買い物、電話など)、意欲、認知機能、情緒などを評価する。これまで看護介護の面からその有用性が認められていたが、最近、高齢者のがん手術において、CGAが術後合併症の発生に関係し、特にせん妄と強く関係していることが報告されている。そして多くの外科医は、最終的には意欲、認知、情緒といった脳機能が、身体的な機能よりもより重要であると感じている。

また、高齢者のがん治療にはよい意味での"手加減"が必要になる。高齢者手術では、切除範囲やリンパ節郭清など手術の程度は多少手控えられる傾向にある。一方でがんの手術後の再発に関しては、高齢者の手術も非高齢者の手術もほとんど差がないとする論文が多い。この事実は一見して矛盾しており、なかなか一般の人には理解しがたいであろう。

例えば、がんの再発を10%から5%に減らすために、切除の範囲を増やし、手術の侵襲(ストレス)が2倍近くに跳ね上がることがしばしばある。近年は手術前後の管理の発達により、ほとんどの人は命を落とすことなく拡大手術に耐えるようになっているので、外科医は5%の改善を求めてそのような手術を行う。

しかし、高齢者の場合は、この手術の侵襲と再発の可能性のバランスで一番効率のよいところを外科医は肌で感じ取って、切除範囲を縮小した10%の再発率でも仕方ないと思いながら手術を行っているのである。術式の違いによるわずか5%という再発の差は、ストレスが2倍に増えたことによる合併症の増加で吹っ飛んでしまうのである。

高齢者のがん手術では、手加減しているにもかかわらず、再発率やがん特異的生存率は非高齢者と変わらないという報告が多い。しかし、一方では長期的には他のがんやがん以外の病気による死亡(特に肺炎などの感染症)が多いことが明らかになっている。がん以外の死亡を除いても同年代の高齢者の平均余命より短いが、これが治療による影響なのか、がんになるということはもともと全身状態が悪く余命が短いのか、原因なのか結果なのか同定することはできない。

いずれにせよ高齢者では、がんの再発と同等もしくはそれ以上に、栄養状態や筋力増強などの全身状態の改善に努めなければならない。また、前述したGCAは、このがん患者の長期的ながん以外の死亡に関係する最も重要な因子である。介入を行うかどうかの判断材料になるであろう。

高齢者のがんに対する放射線療法、薬物療法

一般に放射線療法や抗がん剤治療は身体への負担が少ないといわれるが、決してそのようなことはなく、容量によっては副作用で重篤な合併症や死亡にいたる場合がある。したがって高齢者ではやはり減量、すなわち手加減が必要になってくる。

一方で放射線治療や抗がん剤治療は手術と異なり、治療によるストレスを定量化しやすい、さらには調節しやすいという特徴もある。手術はするかしないかの二者択一になることが多いが、非手術療法では減量して行うということが比較的容易である。したがって高齢者側の因子がうまく定量化されれば、将来は最適な治療の量を算出する計算式が確立されるかもしれない。これらの非手術療法は歴史が浅く、この手加減に関するデータがほとんどないので、現在盛んに研究されている。

いくつかの後ろ向きの解析では、これらの非手術療法でもやはり高齢者では手加減をしても予後は変わらないという報告がある。抗がん剤の場合、強力な3剤併用療法と2剤併用では変わらないとか、シスプラチンのような短期で毒性の強いものよりもフッ化プリミジンのように長期に使用するものの方が受け入れられやすいという報告がある。また、近年、放射線プラス抗がん剤の併用療法が盛んであるが、高齢者の場合、放射線単独療法でも抗がん剤併用療法でも予後は変わらないという報告もある。

一般に抗がん剤治療では、臨床試験で決められた体が耐えられる最大量を投与して、副作用が強い人は減量していくという方法をとる。しかし、高齢者の場合、副作用が出やすいので減量になることがほとんどであるということ、抗がん剤投与の初期で副作用でつまずくと、その後、抗がん剤が受け入れられにくくなることから、まずは少ない量から開始をして、副作用が少なければ増やしていくという方法も考案されている。

抗がん剤治療には、手術の前後に短期間に集中して行う場合と、切除不能のがんに対して休みながらでも長期に投与して最終的な長期生存を期待する場合がある。特に後者の場合は、この量を増やしていくという方法が有効かもしれない。

手術か手術以外の治療かの選択

これまで消化器がんでは、粘膜切除術を除いては手術以外の治療では、がんの根治は期待できなかったが、食道がんなどで進行度の浅いものでは、化学放射線療法(放射線治療と抗がん剤治療の併用)でも根治が期待できるようになった。いまだに根治の可能性は手術には劣るものの、手術で痛い苦しい思いをしなくてもよい、治ったあとのQOLが優れているなどの理由で、化学放射線療法を希望する患者も多い。

多くの高齢者は手術の苦痛よりも、術後、寝たきりにならないかなどのQOLの問題をより重要に考えている。そこには自分の身の回りのことだけではなく、配偶者や親の介護の問題が大きくのしかかってくることも多い。生存率の低下とQOLの低下のどちらを選択するかで患者、特に高齢者は大きく悩む。

個人の価値観の問題があるので、医師が主観・人生観をはさむことはできる限り避けなければならない。生命予後だけではなく術後の生活の状態について、できる限り正確な情報を提供することが医師の責務である。それでも患者に治療の選択について意見を求められる時には、個人的には医師として生存率の高い方を推奨する方が職業倫理としては合致していると感じている。

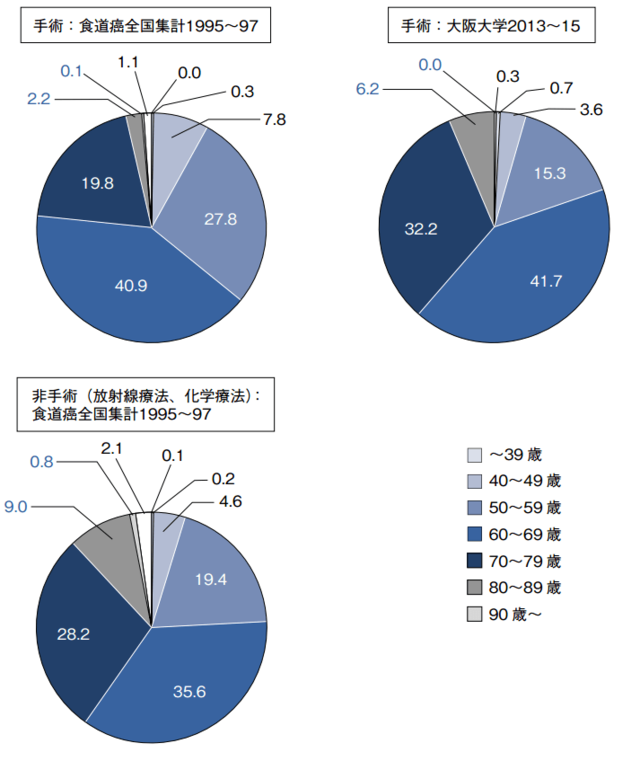

手術療法ではQOLは一時的にかなり低下し、その後リハビリテーションを行いながら徐々に回復して、術前よりもやや低下した状態で安定する。高齢者ではこの一時的な低下が非高齢者よりも高度で、また回復にかかる時間が長いという特徴がある(図2)。著名人の食道がん手術でいうと、桑田佳祐氏は手術から半年で紅白歌合戦で復活したが、小澤征爾氏は再び指揮棒を振るのに数年の時間を要している。

非高齢者はリハビリで回復するということに前向きであるが、高齢者は昨日できたことが一時的とはいえ、術後にできなくなるということに対する不安や恐怖は極めて強い。リハビリで回復するということに希望を持てない人が多いのである。化学放射線療法には晩期障害もあり、長期になればなるほど手術とのQOLの差は少なくなる。それでも高齢者はこの一時的な落ち込みを受け入れられずに化学放射線療法を選択することも多い。

高齢者ほど、手術後の QOL の低下が大きく、回復までに時間がかかる

今後の高齢者がん治療の展開

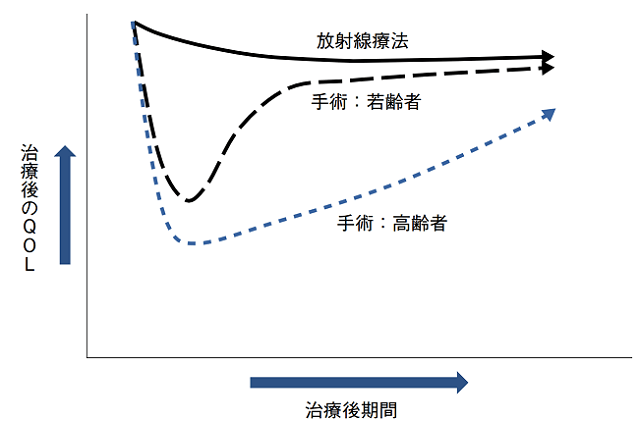

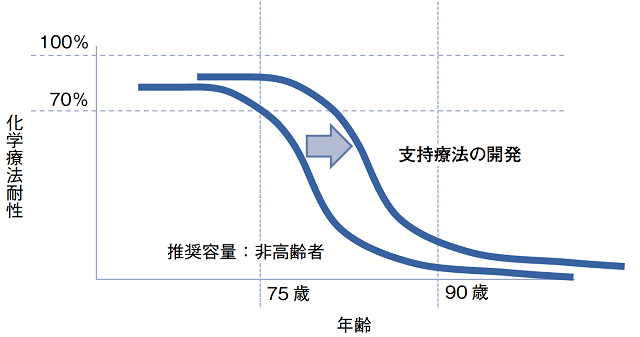

現在、高齢者に至適な量の抗がん剤を決めるという臨床試験が数多く行われているが、これには疑問が多い。高齢者の体力には個人差が大きく、元気な高齢者の中には非高齢者と同じ治療を受けるべき人が多数おり、年齢を基準に画一的に減量してしまうのは、これらの人々に不利益になる可能性が生じるからである(図3)。臓器機能やCGAを利用してスコア化し段階的に抗がん剤の至適量を決めることは理想的で、将来は可能になるのかもしれないが、主観的判断が入る可能性も大きく、実臨床では混乱を来たすことが予想される。

一方で、高齢者の治療耐性を高めるような支持療法は今後必要になる(図4)。例えば化学療法中の栄養療法は、ASPEN、ESPENなどのガイドラインでは否定されているが、高齢者に限定すれば有用な可能性が高い。65歳をピークに加齢による体重減少が出現し、高齢者ではBMIが高いほど予後がよいことが知られており、高齢者では栄養療法の意味が非高齢者とまったく反対になることも理解しておかなければならない。

また、手術療法では低侵襲手術が高齢者に推奨されるようになるであろう。非高齢者では内視鏡手術は創痛や美容というメリットしかないが、高齢者になれば低侵襲による耐術能の向上が期待される。また侵襲が少ないことより術後のQOLの低下が軽度で、このことは長期の回復も促進する可能性が高い。このように非高齢者では生命予後に影響すると思われていなかったような支持療法や低侵襲治療が高齢者では非常に重要になってくる可能性が高い。

放射線治療では重粒子やIMRTなどのピンポイント治療、化学療法では、分子標的療法や免疫療法、これらの治療は従来の治療をしのぐ効果が期待されているが、共通して低侵襲で身体に負担が少ないという特徴もある。いまだに非高齢者においても十分な実績があるとはいえないが、これらは本質的には高齢者でより有用になる可能性を秘めている。今後の展開が期待されるところである。

筆者

- 土岐 祐一郎(どき ゆういちろう)

- 大阪大学大学院医学系研究科教授(消化器外科)

- 【略歴】1985年:大阪大学医学部医学科卒業、大阪大学医学部附属病院第二外科研修医、1986年:公立学校共済組合近畿中央病院外科医員、1989年:大阪大学医学部第二外科教室で研究に従事、1993年:米国コロンビア大学プレシビテリアン癌センター研究員、1996年:大阪大学医学部外科学第二教室助手、2000年:大阪府立成人病センター第一外科医長、2004年:大阪大学大学院医学系研究科講師(病態制御外科)、2005年:大阪大学大学院医学系研究科助教授(消化器外科)、2008年より現職

- 【専門分野】消化器外科。医学博士

転載元

公益財団法人長寿科学振興財団発行 機関誌 Aging&Health No.78