高齢期における知能の加齢変化

公開日:2016年11月 4日 18時01分

更新日:2024年8月14日 13時19分

西田 裕紀子(にした ゆきこ)

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究センター

NILS-LSA 活用研究室研究員

はじめに

中高年期になると、「なかなか人の名前が出てこない」「若い頃よりも頭の回転が鈍くなった」などと実感することが多い。確かに、歳を重ねると、瞬時に何かを思い出したり、新しいことにすばやく対応したりすることは、ややむずかしくなってくる。

一方で、高齢者大学や生涯学習の講座などでは、生き生きと学習を重ねる高齢者の姿を多くみかける。これらの方々の多くは、「やっと自由に過ごせる時間ができたので、前から興味があったことを勉強してみたい」などとその動機を語り、新しいことを覚えたり身に付けたり、知識を深めたり、それを生かした活動を積極的に行ったりしている。また、文学、芸術、政治などのさまざまな分野では、若い頃よりもむしろ高齢になってから、人生における最大の業績を残すことも多い。

本稿では、知能の加齢変化に関する研究を概観して、よりポジティブな視点から、高齢者の知的な能力のありようをみていきたい。

結晶性知能と流動性知能

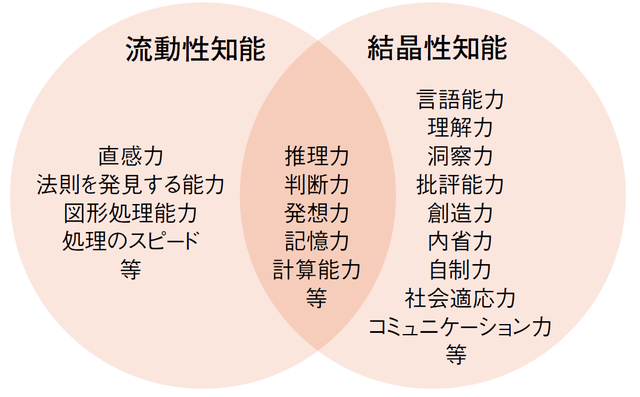

私たちは、さまざまな問題を処理しながら日常生活を送っている。例えば、「買い物をする」、「食事を作る」、「ATMを用いて出金する」、「車を運転する」、「病院を受診する」、「旅先でパスポートを扱う」、「後進を指導する」、「子どもたちの安全を守る」。このような日常の行動を支える知的な能力を「知能(intelligence)」という。心理学における知能は「目的に合うように行動し、合理的に考え、まわりの環境に効果的に働きかけて、問題を解決していく能力」と定義される1)。すなわち、知能は人生において直面するさまざまな環境や問題を効果的に処理していくための能力であり、複数の下位側面から構成されると考えられている(図1)。

知能の最も大きな分類は、ホーンとキャッテル3)が提唱した、結晶性知能(crystallized intelligence)と流動性知能(fluid intelligence)である。結晶性知能は、個人が長年にわたる経験、教育や学習などから獲得していく知能であり、言語能力、理解力、洞察力などを含む。一方、流動性知能は、新しい環境に適応するために、新しい情報を獲得し、それを処理し、操作していく知能であり、処理のスピード、直感力、法則を発見する能力などを含んでいる。

ホーンとキャッテルは、結晶性知能は20歳以降も上昇し、高齢になっても安定している一方、流動性知能は10歳代後半から20歳代前半にピークを迎えた後は低下の一途を辿るとし、知能には加齢に伴って低下しやすい能力だけではなく、維持されやすい能力があると考えた。

知能は加齢とともにどのように変化するか

その後、「知能は、加齢とともにどのように変化するか」という問いは、心理学や老年学における重要な関心事となってきた。以下に代表的な研究を2つ紹介する。 年齢の異なる集団に調査を行い比較した横断研究と、同一の対象者を長期にわたり追跡した縦断研究である。

1.異年齢集団を比較する横断研究

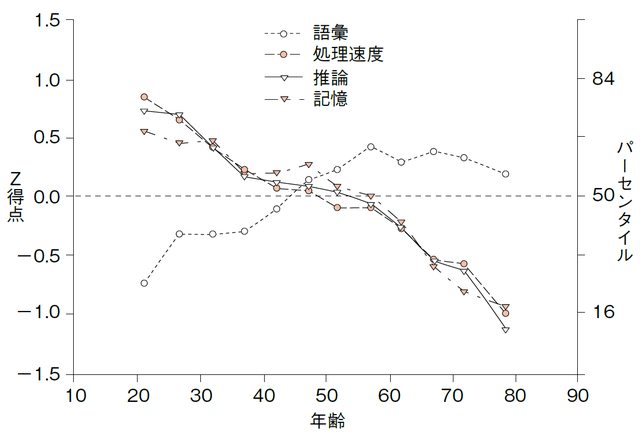

ソルトハウス4)は、新聞広告に応募してきた1,000名以上を対象に「語彙」「処理速度」「推論」「記憶」の4つの検査を施行し、各検査の得点の年代差を検討した。その結果、結晶性知能にあたる「語彙」は、60歳頃まで上昇し、その後もほとんど低下しないこと、一方、流動性知能の指標となる「処理速度」「推論」や「記憶」は、加齢にともなって直線的に低下することを示した(図2)。

これらの結果は、「結晶性知能は維持されやすく、流動性知能は加齢にともなって低下していく」というホーンとキャッテルが示す加齢変化パターンと一致するといえよう。着目するべきは、豊かな知識力を反映するともいえる語彙の能力は、学校教育後の20歳頃から高齢期を迎えるまで、さまざまな経験を通じて一貫して向上しており、高齢期になっても高く維持されているというポジティブな加齢の姿である。

また、興味深いことに、ソルトハウスは20歳代から多くの知能が低下することに関しても、ポジティブな考察をしている。彼は、大企業で最終意志決定をする最高責任者(CEO)は60歳頃の人が最も多いというデータを示し、「多くの知能スコアが低下するにもかかわらず、多くの人ではその影響が日常生活に及んでいない」として、その理由を次のように述べている。

- 研究で使用される知能検査は、機能の最大レベルを測定する。しかし、日常では、このような最大レベルの機能が求められる状況はほとんどない。そうならば、日常生活はあまりにもストレスフルである。

- 私たちが日常生活で行っていることの多くは、過去の行為に若干変更を加えるだけのものである。したがって、過去に蓄積してきた経験や知識(いわゆる結晶性知能)は、新しい問題を解決する能力(いわゆる流動性知能)のニーズを低下させる。

- 知能のみが生活行動の成功を決める唯一の要素ではない。ある種の要因(誠実さや人との関わりにおける調和性など)が加齢とともに増加して、知能の年齢による衰えを補っている可能性がある。

- 多くの人は行動パターンや行動のやり方を、加齢による機能の低下にふさわしいものに変化させている。その調整・適応により、知能低下の影響が目立たないのである。

これらの指摘は、見方によっては現実的であり、加齢に対してポジティブであり、示唆に富んだものといえる。

2.同一の対象者を追跡する縦断研究

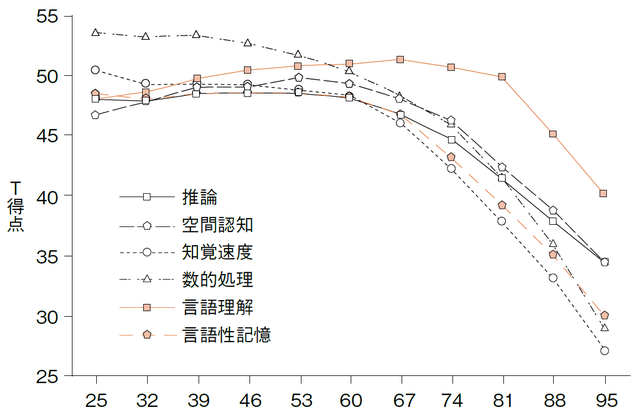

一方、シャイエとその研究チーム5)は、ワシントン州西部地域に居住し、民間医療保険制度(Health MaintenanceOrganization)に加入する20歳以上の成人を対象とした「シアトル縦断研究」において、知能の加齢変化に関して、よりポジティブなデータを報告している。すなわち、結晶性知能である「言語能力」は60歳代にピークを迎えるが、その後の低下は80歳代の前半まで非常に緩やかである。シャイエの縦断研究が示すさらに重要なことは、流動性知能を含むその他のほとんどの知能も、55~60歳頃までは高く維持されることである。その後、緩やかに低下するが、明確な低下を示すのは80歳以降である(図3)。

シアトル縦断研究では、縦断研究と横断研究を組み合わせた系列法を用いている。具体的には、1956年、1963年、1970年、1977年、1984年、1991年、1998年、2005年と7年間隔で8回にわたり、複数の年齢集団(すべての調査回が新しい標本)を対象とする知能検査を行う(横断系列)。さらに、各々に対して、7年ごとに再検査を行うことにより、複数のコホートの縦断データを得ている(縦断系列)。このように、より真の加齢の様相に迫るために工夫されたシャイエの研究が示すポジティブな加齢変化のパターン、すなわち、結晶性知能のみならず流動性知能の低下もまた、60歳頃まではほとんどみられないという知能の軌跡は、現在、学術的にも広く受け入れられている。

なお、日本の高齢者心理学も、知能の加齢変化に関して、早くから重要な関心を示してきた。中里6)は、ホーンとキャッテルの知能に関する議論を速やかに日本に紹介している。また、中里・下仲7)の先駆的研究では1976年と1981年に、高齢者を対象にWAIS成人知能検査の簡易版を施行するとともに、1976年の対象者には3年後に追跡調査を行っており、結晶性知能と流動性知能における低下の明確な違いを報告している。

最近では、国立長寿医療研究センター・老化に関する長期縦断疫学研究(NILS-LSA)において、知能の加齢変化に関する研究が進められており、やはり、結晶性知能は高齢になっても維持されていること、流動性知能は50歳代の後半頃から低下するが、その低下は決して直線的ではないことが報告されている8)。

知能をよりよく保つために

これまでに示してきた知能の加齢変化は、平均的な軌跡であった。しかしながら、各々の高齢者が長年にわたる多様な経験から獲得してきた結晶性知能のありようには、大きな個人差が存在する。また、流動性知能も、ある年齢で一斉に低下が始まったり、誰もが同じような低下の仕方を経験したりするわけではなく、やはりその加齢変化には、個人の経験的な要素が大きく影響していることがわかっている。

ここでは、高齢期の知能の加齢変化にポジティブに影響する心理的な特性を検討してみよう。

1.抑うつ的にならないこと

NILS-LSAの縦断調査では、特に高齢期においては、抑うつの状態がある場合に、結晶性知能や流動性知能の低下がより進行することが報告されている9)。

一般的に、高齢期には、家族や親しい知人との死別や、社会的活動からの引退、身体的疾患などを経験することが多く、抑うつ状態になりやすい。しかしながら、周囲からの十分な支えやソーシャルサポートがあれば、あるいは、若い頃からの経験から得た、危機に直面したときの心の強さがあれば、そのような状況に直面しても抑うつに至ることなく(あるいは一時的な抑うつから回復することができ)、結果として、知能の低下も予防することができるかもしれない。

高橋10)は、「高齢者のうつを予防するためにどうしたらよいか」ということは、「若い人が心理的に健康な高齢期を迎えるためにどうしたらいいか」を考えることでもあるとして、高齢期の抑うつを予防するためには、若い頃から、

- 多様性のある生き方をする

- 孤立しない人間関係を形成するとともに、自分だけの時間も大切にする

- あいまいさに耐える能力を身に付ける

- 必要な支えを他の人に求める態度を持つ

- 過去にこだわりすぎず、「いま、ここで」の発想を大切にする

──などが重要であると指摘している。

これらの示唆は、高齢期の知能を包括的な心理的側面を含めて積極的にマネージメントしていく重要性(それらは、各個人が若い頃から将来を見据えて意識していきたい)を示しているといえよう。

2.経験への開放性が高いこと

抑うつの予防に加えて、日々、好奇心を高く暮らすことも、知能を高く保つために効果的である。NILS-LSAの調査は、パーソナリティのひとつである「経験への開放性」の高さ(新しい経験に開かれていて、好奇心が高いという心理特性)が、高齢期における結晶性知能を高く保つことと関連することを報告している11)。

高齢期の知能の中でも、特に結晶性知能の重要性は多く指摘されている。例えば、高齢期には、高い結晶性知能を維持することにより、流動性知能などその他の知能の側面の低下が補われる。また、認知症の発症予防には、結晶性知能を十分に維持することが重要である。したがって、経験への開放性を高くして結晶性知能を高く保つことは、高齢期の知能全体をよりよく維持することにもつながると考えられよう。

それでは、経験への開放性を高めるためにはどうしたらよいだろうか。実は、パーソナリティに関する多くの心理学的な研究において、経験への開放性は、平均的には加齢に伴って低下することが知られている。しかしながら、最近では、パーソナリティはチャンスに開かれた動的なシステムであると強調されている。

すなわち、中年期から高齢期にかけて経験する、仕事からの引退や子どもの自立などの移行期的なライフイベントを新しい経験に挑戦するきっかけとして捉えることや、好奇心を持って取り組むことのできる活動をみつけること、さまざまな新しい情報や考え方を取り入れてみることなどにより、高齢になっても開放性を高く発達させることは十分に可能である。

日々の生活において、散歩しながら草花を調べたり、めずらしい野菜作りに挑戦したり、住んでいる土地の歴史を調べてみたり・・・。高齢になってこそ、好奇心旺盛に過ごし、興味や関心を広げたり掘り下げたりすることもまた、結晶性知能、さらには知的な能力全体をよりよく保つことにつながりそうである。

さいごに

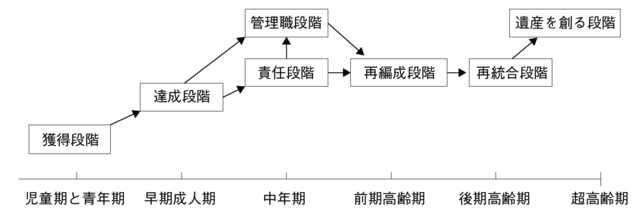

ここまで、高齢になっても知能をよりよく保っていくことは十分に可能であり、特に、抑うつを予防したり、好奇心旺盛に過ごしたりするなどの日々の心の持ちようが、高齢者の知能にポジティブな効果を持つことを示してきた。それでは、生涯にわたり、知能の働きやその重要性はどのように変わっていくのだろうか。最後に、シャイエたちが提唱した知能の発達についてのモデル12)をみてみよう(図4)。

子ども時代から青年時代にかけては、新しい情報を獲得することが課題となる。しかしながら、成人期以降には、自分の知能をどのように使うかということがより重要になる。早期成人期には、自分が職業を探したり家庭を築いたりするために知能を使うというように、知識の獲得から応用へと重点を移し(達成段階)、中年期には、より社会的な責任を伴う立場で知能を応用する(責任段階・管理職段階)。

一方、高齢期には、家族を養い仕事での責任を有する立場から、人生の意味を追求する環境へと移行するために、自分の時間と資源を再編成することが必要となり(再編成段階)、これまでの人生経験を通じて形成してきた関心や態度、価値観を再統合することが重要となる(再統合段階)。これらの段階では、身体が虚弱になっていく中で質の高い生活を維持するための計画を積極的に立てることも重要となる。

そして、知能の発達の最終段階では、人生の最後を見通して、自叙伝を執筆したり、遺言を書いたり書き直したり、自分にとってかけがえのない大切なことを次世代の人びとに伝えたりする(遺産を創る段階)。重要なことは、これらの発達は系列的な過程であり、ある発達の段階を通ることは、次の発達の段階における資源になるということである。

冒頭に戻ってみよう。私たちは日常生活の中で、加齢に伴う記憶力や処理スピードの低下に目を向けることが多い。しかしながら、このように、生涯にわたる発達の過程として知能のありようを捉えると、そのときに持つ知能をそのときの発達の段階に応じて、柔軟に、しなやかに生かしていくことが重要であるといえよう。

参考文献

- Wechsler, D.(1944).The measurement of adult intelligence(3rd ed.).Baltimore, OH.: The Williams & Wilkins Company.

- 佐藤眞一(. 2006).「結晶知能」革命.東京: 小学館.

- Horn, J. L., & Cattell, R. B.(1967).Age differences in fluid andcrystallized intelligence. Acta Psychologica, 26, 107-129.

- Salthouse, T.A.(2004). What and when of cognitive aging?Current Directions in Psychological Science, 13, 140-144.

- Schaie, K.W.(2013). Developmental influences on adultintelligence: The Seattle Longitudinal Study(2nd ed.). New York:Oxford University Press.

- 中里克治(.1984).老年期における知能と加齢.心理学評論, 27,47-259.

- 中里克治・下仲順子(.1990).老年期における知能とその変化.老年社会科学, 32,22-28.

- 国立長寿医療研究センター・NILS-LSA活用研究室.(2016).加齢にともなって成熟していく、知的な能力とは.http://www.ncgg.go.jp/department/ep/topics_edit04.html

- 西田裕紀子・丹下智香子・富田真紀子・安藤富士子・下方浩史(. 2012).高齢者の抑うつはその後の知能低下を引き起こすか:8年間の縦断的検討.老年社会科学, 34, 370-381

- 高橋祥友(.2009).新訂 老年期うつ病.日本評論社.

- 西田裕紀子・丹下智香子・富田真紀子・安藤富士子・下方浩史(. 2012).中高年者の開放性が知能の経時変化に及ぼす影響:6年間の縦断的検討.発達心理学研究, 23, 276-286.

- Schaie, K.W., & Willis, S.L.(2002).Adult development andaging(5th ed.).Upper Saddle River, NJ.: Prentice Hall.(岡林秀樹訳、成人発達とエイジング第5版、ブレーン出版、2006年)

筆者

西田 裕紀子(にした ゆきこ)

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究センター

NILS-LSA 活用研究室研究員

【略歴】2003年:名古屋大学大学院教育発達科学研究科修了、長寿科学振興財団リサーチ・レジデント、2006年:国立長寿医療センター研究所疫学研究部・流動研究員、 2010年:同予防開発部研究員、2013年より現職

【専門分野】生涯発達心理学、老年社会学。博士(心理学)

転載元

公益財団法人長寿科学振興財団発行 機関誌 Aging&Health No.79