「新しい認知症観」に立った保健医療・福祉サービス提供体制の普及

公開日:2025年10月29日 09時00分

更新日:2025年11月14日 14時11分

武田 章敬(たけだ あきのり)

国立長寿医療研究センターもの忘れセンターセンター長

2023年6月に成立し、2024年1月に施行された「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」に基づき2024年12月に閣議決定された「認知症施策推進基本計画」1)の「保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等」の項においては、「認知症の人が、居住する地域にかかわらず、自らの意向が十分に尊重され、望む場で質の高い保健医療及び福祉サービスを適時にかつ切れ目なく利用できるように、地域の実情に応じたサービス提供体制と連携体制を整備し、人材育成を進めること」を目標にすると謳っている。

認知症に関わる保健医療サービスとしては、かかりつけ医、認知症サポート医、認知症疾患医療センターを含む専門医療機関等があるが、これらが地域の実情に応じた機能を発揮し、地域包括支援センター、認知症地域支援推進員、認知症初期集中支援チーム、居宅介護支援事業所等との連携を強化することが重要である。

認知症疾患医療センター

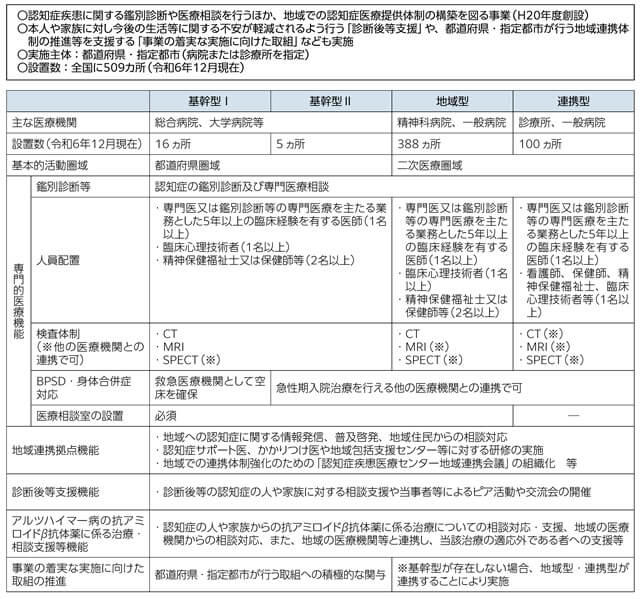

認知症疾患医療センターは2008年に創設された。創設時に示された役割は以下の通りである。

2008年の「認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト」における議論を経て、2009年度から、認知症疾患医療センターに連携担当者を配置することにより認知症連携担当者を配置した地域包括支援センターとの連携機能を強化し、地域における医療と介護の連携の拠点としての機能が加えられた。さらに、2010年度からは、認知症のBPSDや身体合併症に対する双方の医療を担う基幹的な機能を果たす総合病院型のセンター(「基幹型」)が新たに位置付けられ、従来のセンターは「地域型」とされた。さらに、2014年度からは、新たに人員配置等の要件が緩和された「診療所型」のセンターの指定が開始され、2017年度からは「診療所型」の指定要件に診療所の他に病院も加えられ、「連携型」となった(表)2)。

2019年度から、認知症疾患医療センターの機能として診断後に適切に医療・介護サービスや地域での見守りなどの日常生活面の支援につなげる役割として「日常生活支援機能」が追加となったが、2021年度から「診断後等支援機能」に変更となり、これはすべての認知症疾患医療センターに義務化された。診断後等支援機能とは認知症の人や家族が診断後に円滑な日常生活を過ごせるよう、認知症疾患医療センターの専門職等による相談支援のほか、当事者同士のピアカウンセリングの実施等、医療センターや地域の実情に応じて実施し、本人等が認知症を理解し、症状とうまく付き合い、地域の中で生活を継続できるよう、診断後の認知症の人や家族に対する相談支援機能を強化するための取り組みをいう。このような取り組みを通じて診断後の空白期間の解消、ひいては認知症の人が可能な限り社会参加し続けることが期待されている。

2023年12月から抗アミロイドβ抗体薬であるレカネマブがアルツハイマー病による軽度認知障害と軽度の認知症に使用できるようになったことで、治療に関する相談対応や治療の対象とならなかった人に対する支援も認知症疾患医療センターに求められるようになった(表)2)。

(出典:)

認知症地域支援推進員

「認知症施策推進基本計画」には「各市町村において、地域の実情に応じた認知症施策の要となる認知症地域支援推進員が適切に配置され、認知症カフェ、本人ミーティング、ピアサポート活動、意思決定支援、診断後支援等の個々の認知症の人や家族等に応じた施策を推進する。さらに、認知症地域支援推進員が、個々の認知症の人や家族等に寄り添った活動ができるよう環境を整備する」と記載されている。

認知症地域支援推進員は2018年度からすべての市町村に配置されているが、他の業務と兼任していることが多いために地域の認知症の人とその家族と向き合うことができていない、との指摘がある。2022年度に行われた調査3)では、エフォートが20%未満の認知症地域支援推進員が48.3%にものぼっていた。全国1,713市町村に8,509人配置されている認知症地域支援推進員のうち、専任は825人(9.7%)であることを踏まえ、2025年度からは、自治体において専任の認知症地域支援推進員を配置する際の経費補助が可能となった。

専任の認知症地域支援推進員を配置することで、(1)認知症基本法の理念や「新しい認知症観」について地域住民に普及啓発する、(2)認知症ケアパスの定期的な見直しや周知により必要な情報を提供する、(3)地域の認知症の人の発信支援を拡大する、(4)認知症の人や家族に対して個別の相談支援を行い、認知症の人の権利を守る、(5)若年性認知症支援コーディネーターと連携して若年性認知症の人の支援を行う等の取り組みにより、市町村が認知症施策推進計画を策定する際に認知症の人や家族の意見が反映されやすくなることが期待されている4)。

認知症初期集中支援チーム

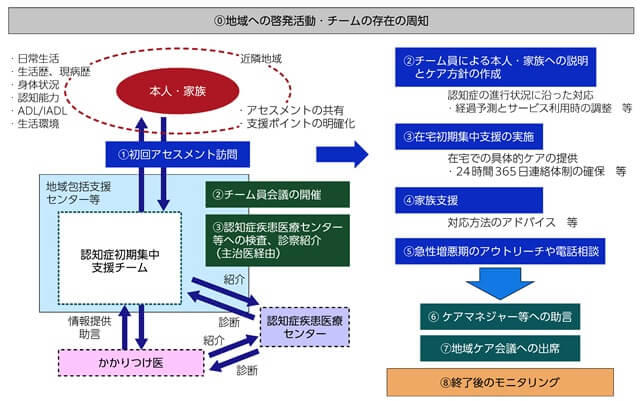

認知症初期集中支援チームとは、複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の人およびその家族を訪問し、アセスメント、家族支援等の初期の支援を包括的・集中的(おおむね6か月)に行い、自立生活のサポートを行うチームである(図)5)。

(出典:国立長寿医療研究センター: 認知症サポート医養成研修テキスト. 令和7年度(2025年度)第1版 5))

認知症初期集中支援チームは、2012年度に3か所のモデル地域の実践結果を踏まえた活動スキームの検討から始まった。2015年度からは介護保険制度の中の地域支援事業として実施されることとなり、2019年9月にすべての市町村に設置が完了した。

これまでの調査研究においては、BPSDの軽減や、医療・介護サービスへの円滑なつなぎ等の効果が認められている。認知症初期集中支援チームの活動は、単に認知症高齢者へのアウトリーチ活動の機能・効果(本人・家族にとって)にとどまらない。自治体にとっては、早期発見や医療・介護連携の体制づくりのツールやチームのマネジメントを通じたガバナンスの強化といった利点が期待される。また、活動するチーム員にとっては、多職種連携の実践、個人のケア技術の向上、地域にとっては、社会資源の連携の核としてのチームが地域住民を巻き込んだ認知症にやさしい街づくりへの発展、などが期待できる。

一方で課題も指摘されている。認知症初期集中支援チームは地域包括支援センターに設置されていることが多いが、役割分担が明確ではない、対象者が当初想定されたような初期の認知症の人に対する支援よりもBPSDなどの困難事例対応の方が主になっている、対象者が認知症ではなく、精神疾患であった場合の対応が想定されていない、などの課題が指摘されている。

認知症施策推進基本計画においては「認知症初期集中支援チームは、認知症の人の意向に基づいた地域生活を続けるための相談・支援をする多職種チームであり、地域の実情に応じてその在り方を見直し、独居や身寄りのない認知症の人や複合的な課題を抱えたケースの支援など、役割を検討する」とされており、今後、現状の把握と在り方の検討が求められている。

本人の意向が尊重される体制の整備

2022年度診療報酬改定において、療養・就労両立支援指導料の対象疾患に若年性認知症が含まれることとなり、医療機関や企業等においても認知症の人が就労を継続しやすくなる仕組みが整いつつある。

2024年度診療報酬改定においては、身体的拘束を最小化する取り組みが強化された。「患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはならない」と告示に明記され、身体的拘束を行う場合には、その態様および時間、その際の患者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録すること、医療機関内に身体的拘束最小化チームを設置し、身体的拘束の実施状況の把握、身体的拘束最小化のための指針の作成、職員への研修等を行うこと等が基準として定められた。この基準を満たすことができない医療機関はすべての患者の入院基本料等が1日につき40点減算されることも定められた。

2016年度の診療報酬改定において新設された、身体疾患のために入院した認知症患者に対する病棟でのケアや多職種チームの介入について評価する認知症ケア加算に関しても、2024年度の診療報酬改定では加算点数が上がった一方で、身体拘束による減算の割合が40%から60%に増えており、医療機関における質の高い認知症ケアがこれまで以上に求められるようになった。

同じ2024年度診療報酬改定においては、人生の最終段階における適切な意思決定支援を推進する観点から、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、意思決定支援に関する指針を作成することを要件とする入院料の範囲も拡大された。

2025年3月には、「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン(第2版)」6)が公表されている。この第2版は、認知症基本法や認知症施策推進基本計画に基づき改訂されたものである。この中では、社会参加の機会を確保することの重要性、本人が意思表明しやすくなるようなパートナーや伴走者の必要性、認知症が重度であっても意思決定支援を行うこと、本人には意思決定をしない自由もあり、意思決定を強制することにならないように注意すること、本人の意思と家族の意思が対立する場合の対応などにつき細かく記載されている。

抗アミロイドβ抗体薬が2023年12月からアルツハイマー病による軽度認知障害と軽度の認知症に使用できるようになったことで、その治療を受けるか否か等につき、家族のみならず本人の意思を尋ねることが通常の対応として行われるようになってきた。今後は、このような軽度認知障害や軽度の認知症の人に限らず、より多くの認知症の本人が、自分が受ける医療について話し合いの場に参加し、自らの意思が反映された治療を受けられるような、本人主体の医療が広がってくることが期待される。

文献

- (2025年9月22日閲覧)

- (2025年9月22日閲覧)

- (2025年9月22日閲覧)

- (2025年9月22日閲覧)

- 国立長寿医療研究センター:認知症サポート医養成研修テキスト. 令和7年度(2025年度)第1版.

- (2025年9月22日閲覧)

筆者

- 武田 章敬(たけだ あきのり)

- 国立長寿医療研究センターもの忘れセンターセンター長

- 略歴

- 1989年:名古屋大学医学部卒業、名古屋掖済会病院勤務、1995年:小山田記念温泉病院勤務、1999年:名古屋大学医学部附属病院勤務、2004年:国立長寿医療センター第一アルツハイマー型認知症科医長、2008年:厚生労働省老健局認知症対策専門官、2010年:国立長寿医療研究センター脳機能診療部第二脳機能診療科医長、2016年:同センター医療安全推進部部長、もの忘れセンター副センター長併任、2020年:同センター長寿医療研修センターセンター長、もの忘れセンター副センター長併任、2022年より現職

- 専門分野

- 認知症、神経内科一般

WEB版機関誌「Aging&Health」アンケート

WEB版機関誌「Aging&Health」のよりよい誌面作りのため、ご意見・ご感想・ご要望をお聞かせください。

お手数ではございますが、是非ともご協力いただきますようお願いいたします。