認知症の人の暮らしとバリアフリー化の推進

公開日:2025年10月29日 09時00分

更新日:2025年11月14日 14時12分

武地 一(たけち はじめ)

藤田医科大学医学部認知症・高齢診療科教授

はじめに

本特集テーマのもととなる「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」の第3条には、基本理念7項目のひとつとして「認知症の人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるものを除去することにより、全ての認知症の人が、社会の対等な構成員として、地域において安全にかつ安心して自立した日常生活を営むことができる」と記載されている。ここで示された「障壁となるものを除去する」という理念に基づき、認知症施策推進基本計画では基本的施策の2つ目の項目として「認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進」が掲げられた。この項目を読み解くとともに、筆者が関与してきた事業や研究をベースに、この施策を実践的に進める方向を示してみたい。

認知症を生きる人の声

昨今では認知症本人ミーティングや認知症希望大使の活動などを通じて様々な形で認知症を生きる人の声が発信されている。筆者も関わってきた「京都式オレンジプラン」では当初から「認知症の人がかなえたい目標」あるいは認知症施策のアウトカムとしてアイメッセージ(私のメッセージ)を示し、計画期間の終了時点でアウトカム評価として「10のアイメッセージ評価報告書」が提出された1)。多くの認知症の人から生の声を聞くためには、声を聞くための方法論とトレーニングも重要となるが、その報告書にはそのプロセスも記載されている。認知症の人、認知症の人の家族、そして認知症の人や家族に関わる専門職から聞き取った定量的評価とともに、聞き取りの際の生の声を質的に分析し示されている。

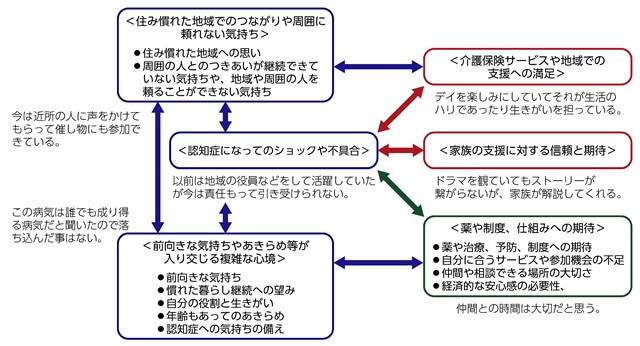

その分析結果を筆者が集約した図を示す(図1)。そこには「認知症になってのショックや不具合」(具体的な声のひとつとして「以前は地域の役員などをして活躍していたが今は責任もって引き受けられない」)という認知症になって本人が根源的に感じる衝撃や困難を中心に、その関連事項として「家族の支援に対する信頼と期待」「介護保険サービスや地域での支援への満足」「薬や制度、仕組みへの期待」といった家族等の支援、介護保険サービスや地域住民による支援から得られるものが声として示されるとともに、周囲の人々との間に生じる感情や自身の心境として「住み慣れた地域でのつながりや周囲に頼れない気持ち」「前向きな気持ちやあきらめ等が入り交じる複雑な心境」が語られている。2000年に介護保険制度が施行される前、そして介護保険施行後、さらには地域包括ケアの提唱とオレンジプラン以降に進められてきた施策のひとつの到達点が示されているように思う。

ここに示された日本社会の現状をもとに、基本的施策の推進に必要なことを次に考えていきたい。

認知症の人の生活におけるバリアフリー化

認知症施策推進基本計画の基本的施策では、具体的には「地域における生活支援体制の整備」として地域住民の取り組みの方向性や「移動のための交通手段の確保」「交通の安全の確保」「認知症の人が利用しやすい製品やサービスの開発」「事業者による取り組み」「企業の経営戦略への組み込み」が提案されている。これらの中にはすでに具体的に各地・各企業などで取り組まれていることもあるが、さらに普遍化を求められていることも多い。これらの日常生活に直結した支援や商品開発などは今後進められるものが多いので、ここでは地域資源の充実によるバリアフリーの例として地域包括ケアの理念のもとに進められてきた認知症ケアパスに関するデータを紹介しておきたい。

オレンジプラン、新オレンジプラン以降、認知症ケアパスの策定が各自治体で行われた。認知症を発症する前、そして発症してから5年、10年と、認知症とともに歩む長い道のりと、そこに関わってくる地域住民、医療、介護・福祉の地域資源が示されていることが多い2)。

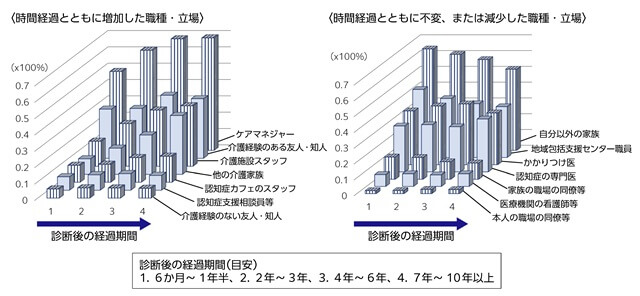

認知症ケアパスの基本図や各自治体で作成された冊子は多くの専門職、市民にとって納得しやすいものだと思われるが、認知症の人やその家族にとって、認知症ケアパスに掲げられた地域資源や専門職に実際どのようにアクセスできているか、データとして示されていなかった。そこで、その点を明らかにするため、2021年度厚生労働省老人保健事業「認知症の人の家族の思いと受けている支援に関する実態調査」を実施した際、「認知症の診断時やその後、認知症のことや生活のことなどについて相談した相手」についての質問を行い、分析した(図2)3)。診断後の経過期間(目安)を6か月~1年半、2年~3年、4年~6年、7年~10年以上の4つの時期に分けてある。相談した相手は14の職種・立場に分かれるが、グラフの左側には主に診断後の時間経過とともに増加している職種・立場を示している。グラフの右側は診断後の時間経過とともに不変だった職種・立場や減少した職種・立場を示している。

診断当初は身近な家族への相談や地域包括支援センターでの相談が多く、診断後経過とともにケアマネジャー、介護施設スタッフ、介護経験のある友人・知人、他の介護家族、認知症カフェスタッフ等が増えていく様子がわかる。かかりつけ医や認知症専門医は診断当初から診断後経過時間が長くなってもコンスタントに相談対象となっていることもわかる。全体として認知症ケアパスの概念図で示されるように、認知症の初期の頃から重度になる経過の長い期間、相談する職種・立場は変化しつつも相談する人がいるという状態が地域で構築されていることがわかる。武田信玄の「人は城、人は石垣」という言葉に例えられるかもしれないが、認知症のバリアフリーを考える時、認知症の人やその家族にとってアクセスできる相談者が途切れることなく存在することは重要である。

ただし、図2ではアクセスしたかったがアクセスできなかった人や、そもそもアクセスできることを知らずにアクセスしなかった人は示されていない。このような資源が社会に用意されていることを示しているだけともいえる。この点に注意して、今後、この石垣を充実させることが求められている。また、この章の冒頭に書いたような基本計画の基本的施策に具体的に記載された様々な取り組みや商品、サービスについては、今後、基本計画が推進される中で、図2と同様の図として示される日が近い将来、来るだろう。

認知症のバリアフリーにおけるソフトパワー

バリアフリーという時、多くの人は家の中の段差など目に見える障壁、身体に感じる障壁を思い浮かべる。しかし、認知症のバリアフリーという時の障壁は、目に見えないもの、身体では感じにくい点も多い。認知症のバリアフリーの中には、認知機能が低下していても理解しやすい交通標識やトイレの表示、ATMの操作方法等も含まれるが、割合がもっと大きなものは、目で見たり身体で感じることが難しいこと、すなわち無理解、偏見、配慮の不足であったりする。

そこで筆者は認知症カフェスタッフ自己評価票という形で、認知症のバリアフリーのソフトパワー向上の目安になる評価票を作成した(表)4)5)。認知症の人やその家族と接する時、必要な知識や配慮20項目について0から3点の4段階で自己採点できるようにしてある。1つひとつの項目は簡潔に記載してあるが、どのようなことを指しているか項目を読んだだけでは理解しにくい場合もあるかもしれない。そのような場合、参照できるように項目を解説したマニュアルも用意してある。なお、認知症カフェスタッフ自己評価票と解説資料はのホームページから入手できる。

表 認知症カフェスタッフ自己評価票

(出典:(DCSA)4);Takechi H, et al., Dement Geriatr Cogn Disord. 20195)より作成)

以下の1~20の項目について、自己評価点の欄に、0.まったくしていない・できない、1.あまりしていない・できない、2.ある程度している・できる、3.おおよそ、している・できるという基準で0~3を記入して下さい。項目の記載内容について、ほとんど知識がないか、わからない場合も0と記入して下さい。

この自己評価票は認知症カフェスタッフの研修用に開発したが、認知症サポーターやチームオレンジのメンバー、さらには認知症について学ぼうとする多くの人に使ってもらえると考えている。専門職でも、自身のスキルを見直すために用いることができる。

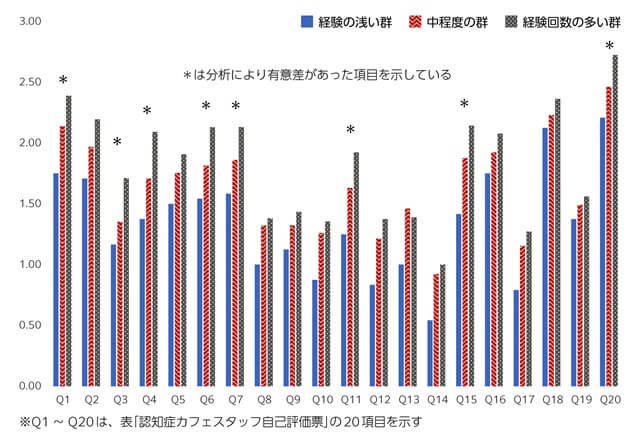

この自己評価票を実際に用いた場合、当然のことながら専門職は市民ボランティアに比べ、ほとんどの項目で有意に高得点となるが、市民ボランティアを経験の浅い群(n=24)、中程度の群(n=65)、経験回数の多い群(n=77)に分けて比べた場合、20項目中8項目で有意差が見られ、特に認知症の人とのかかわりに関する1~6番の項目のうち4つ(Q1、Q3、Q4、Q6)で経験回数の多い群で有意に得点が高かった(図3)5)。自己評価という点に限界はあるが、実際に市民ボランティアなどを客観的な方法で評価することのほうが様々な観点で困難がある。今後、このような自己評価票を用いることで、目に見えないソフトパワーを可視化し、バリアフリーを実現していくことができるであろう。

結語

目に見え、身体に感じる障壁に対してのバリアフリー化は行いやすいが、それに比べると認知症の人の生活におけるバリアフリー化は言葉では示せても容易ではない。個々の取り組みや総体として積み上げていくものを目に見える形にしてバリアフリーが推進されることを願っている。

文献

- (2025年9月22日閲覧)

- (2025年9月22日閲覧)

- Takechi H, Hara N, Eguchi K, et al.:Dynamics of Interaction among Professionals, Informal Supporters, and Family Caregivers of People with Dementia along the Dementia Care Pathway:A Nationwide Survey in Japan. Int J Environ Res Public Health. 2023;20(6):5044.

- (2025年9月22日閲覧)

- Takechi H, Yamamoto F, Matsunagaa S, et al.:Dementia Cafés as Hubs to Promote Community-Integrated Care for Dementia through Enhancement of the Competence of Citizen Volunteer Staff Using a New Assessment Tool. Dement Geriatr Cogn Disord. 2019;48(5-6):271-280.

筆者

- 武地 一(たけち はじめ)

- 藤田医科大学医学部認知症・高齢診療科教授

- 略歴

- 1986年:京都大学医学部医学科卒業、1987年:福井赤十字病院内科医員、1993年:京都大学大学院医学研究科卒業、医学博士号取得、新技術事業団研究員(大阪バイオサイエンス研究所)、1996年:ドイツ・ザール大学生理学研究所博士研究員、1999年:京都大学医学部附属病院老年科助手(助教)、2010年:京都大学大学院医学研究科加齢医学講師、2014年:京都大学大学院医学研究科臨床神経学講師、2016年より現職

- 専門分野

- 老年医学、認知症

WEB版機関誌「Aging&Health」アンケート

WEB版機関誌「Aging&Health」のよりよい誌面作りのため、ご意見・ご感想・ご要望をお聞かせください。

お手数ではございますが、是非ともご協力いただきますようお願いいたします。