第4回 今こそ在宅医療を進めるとき

公開日:2021年1月29日 09時00分

更新日:2024年8月13日 13時14分

こちらの記事は下記より転載しました。

垣添 忠生(かきぞえ ただお)

公益財団法人日本対がん協会会長

日本は多死社会に入った。厚生労働省によると、2018年の死者数は約136万人、これが団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる2025年には約152万人と推計される。2040年には約167万人にまで達する見通しだ。

日本人の死をめぐる状況も激変した。1950年頃、日本人の約8割は自宅で亡くなった。国民皆保険制度の導入その他の要因により、1976年頃を境として病院、在宅死が逆転し、現在は約7割が病院で亡くなっている。

しかし、上述したように、152万~167万人が亡くなるとすると、その総すべてが病院で亡くなることはあり得ない。そんな事態になったら、心筋梗塞とか脳卒中といった、救急対応を必要とする患者が入院できない事態すら想定される。

「病院完結型の医療は限界にきており、地域完結型の医療へ転換する必要がある」。国立長寿医療センター(現・国立長寿医療研究センター)の初代総長・大島伸一氏はいち早く在宅医療の重要性を訴え、「在宅医療推進会議」を2007年に設立した。

当時、私は国立がんセンターの総長を務めており、大島氏とは同じ泌尿器科医であるという親しさから、「ナショナルセンターが在宅医療など......」と批判を浴びていた大島氏を、「在宅医療こそ、これからの日本に極めて重要な研究領域の1つです」と励まして喜ばれた。

2007年に発足した「在宅医療推進会議」は2016年、厚労省医政局がつかさどる「全国在宅医療会議」に発展した。在宅医や訪問看護師の関係団体、研究機関、自治体などが参加し、国の施設をまとめている。

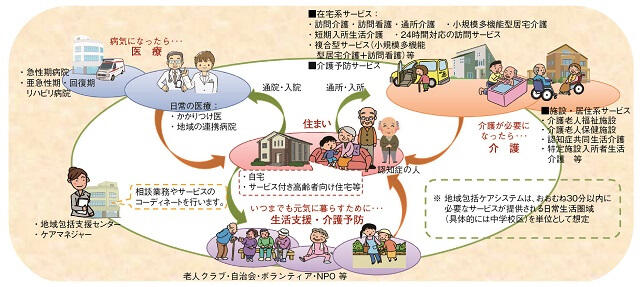

国はさらに、高齢者が住み慣れた地域で自立して生活できるように、医療だけでなく、介護・予防・生活支援を一体的に提供する「地域包括ケアシステム」(図)の整備を進めている。自治体が主体となり、住民の要望を聞き、それに応じたサービスを提供するのだが、その充実度にはまだ大きな地域差がある。

日本医師会も在宅医療に積極的に取り組み始めた。「地域包括ケア」の推進には、地域の医師会と自治体の連携は必須である。

そもそも在宅医療の歴史をふり返ると、「高齢者の尊厳を尊重し、生活の場である自らの住まいで暮し続けるのを支える医療が在宅医療である」。日本の在宅医療の先駆者である佐藤智(あきら)氏(1924-2016)の言葉である。

佐藤氏は全国の医師に呼びかけ、1994年に「在宅医療を推進する医師の会」、1999年に「日本在宅医学会」がそれぞれ発足した。佐藤氏の遺志を継ぎ、医師、歯科医師、訪問看護師、薬剤師らも参加して「日本在宅医療連合学会」に発展したのは2019年7月のことであった。

佐藤氏の活動に強い影響を受けた1人に厚生労働事務次官を務めた辻哲夫氏がいる。氏は退官後も2009年から東京大学高齢社会総合研究機構の教授(後に特任教授)として在宅医療の推進と普及に力を注ぎ続けている。

在宅医療の推進に貢献したのは、こうした医師や官僚だけではない。オートバックスという自動車部品販売会社の創業者の1人で、住野勇氏は2000年、株式上場で得た資産を社会に還元することを目的として、「在宅医療助成 勇美記念財団」を設立した。以来、在宅ホスピスや多職種のネットワーク構築など在宅医療に関するさまざまな取り組みを助成し、そのおかげで在宅医療は大きく普及した。毎年11月23日には、東京ビッグサイトで終日「在宅医療推進フォーラム」が開催され、昨年で16回を迎えた。

私が在宅医療に強い関心を持ったのは、早急に体制を整えなければ、わが国は大変なことになるという医療者としての危機意識。それに加えて、13年前のことになるが、妻を在宅で看取った経験があるからだ。

妻は、肺の腺がんと甲状腺がんは手術で治すことができたが、3つ目のがん、わずか4ミリで発見した小細胞肺がんを治すことができなかった。陽子線治療で一旦は完全に消失したがんが半年で再発し、化学療法と放射線治療にも反応せず全身化し、全経過1年半で亡くなった。

がんが全身転移をしており、自分の余命をよく承知していた妻は、「家で死にたい」と私に強く訴えた。

その希望に沿って、わずか4日間だったが、私は全神経を集中して妻を自宅で1人で看取った。「自分の家とはこうでなくちゃ、こうでなくちゃ」と笑みを浮かべながら繰り返し、満足気に亡くなった妻の様子は今も鮮烈に私の脳裏に焼き付いている。

その体験を『妻を看取る日』(新潮社、すでに絶版)として出版すると、全国の読者から驚くほど多くの便りをいただいた。「在宅で死にたい」、「在宅で看取りたい」と希望しながら、それが叶えられない人がこんなに多くいるのか、と思った。

厚労省の調査によると、6割の人が自宅で亡くなりたいと希望しているのに、いざとなると「家族に迷惑をかけたくない」、「医療面の対応が心配だ」として病院で亡くなっているのが実状だ。

しかし、冒頭に述べたごとく、多死社会のわが国では、それは必ずしも叶えられず、地域包括ケアの充実が強く求められている。

私自身、妻の亡くなる様子を見ていて、「死ぬときは自宅で」と思い定めている。私のような高齢単独所帯者が家で死ぬためには、周到な準備が必要である。現在、その準備を着々と進めている。遺言書、訪問診療グループとの契約、遺品整理会社、散骨会社との契約......いろいろある。特別に長生きしたいとは思わないが、生きている間は元気でいるため、朝夕、自宅で筋トレ、ストレッチにも励んでいる。

残る私の人生の目標は、①在宅死を希望する人にそれを届ける体制、②がん検診受診率の向上、③がんサバイバーの支援、そして④残された遺族の悲しみを癒すグリーフケアを、何とか医療の中に取り込めないか。この4つに取り組んで生を全うしたい。

著者

- 垣添 忠生(かきぞえ ただお)

- 1941年生れ。1967年東京大学医学部卒業。東大医学部泌尿器科助手などを経て1975年から国立がんセンター病院に勤務。同センター手術部長、病院長、中央病院長などを務め、2002年総長、2007年名誉総長。専門は泌尿器科学。(公財)日本対がん協会会長。

著書

『妻を看取る日』『悲しみの中にいる、あなたへの処方箋』(新潮社)『新版 前立腺がんで死なないために』(読売新聞社)など著書多数。

転載元

機関誌「Aging&Health」アンケート

機関誌「Aging&Health」のよりよい誌面作りのため、ご意見・ご感想・ご要望をお聞かせください。

お手数ではございますが、是非ともご協力いただきますようお願いいたします。