高齢者の独居問題

公開日:2019年6月21日 10時00分

更新日:2023年8月 1日 14時25分

ひとり暮らしの高齢者・高齢者夫婦の世帯数の推移

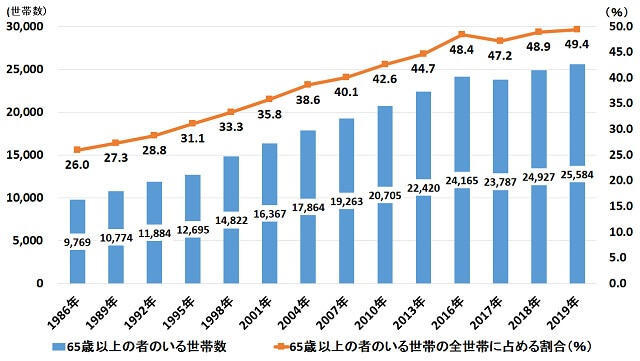

2019年国民生活基礎調査によると、65歳以上の者のいる世帯数は2558万4千世帯であり、全世帯総数の49.4%を占めています。1986年では65歳以上の者のいる世帯数の割合は3割弱ですが、年々増加しており、2019年では全世帯数の約半分となっている状況です1)(グラフ1、表1)。

| 65歳以上の者のいる世帯数 | 65歳以上の者のいる世帯の全世帯に占める割合(%) | |

|---|---|---|

| 1986年 | 9,769 | 26.0 |

| 1989年 | 10,774 | 27.3 |

| 1992年 | 11,884 | 28.8 |

| 1995年 | 12,695 | 31.1 |

| 1998年 | 14,822 | 33.3 |

| 2001年 | 16,367 | 35.8 |

| 2004年 | 17,864 | 38.6 |

| 2007年 | 19,263 | 40.1 |

| 2010年 | 20,705 | 42.6 |

| 2013年 | 22,420 | 44.7 |

| 2016年 | 24,165 | 48.4 |

| 2017年 | 23,787 | 47.2 |

| 2018年 | 24,927 | 48.9 |

| 2019年 | 25,584 | 49.4 |

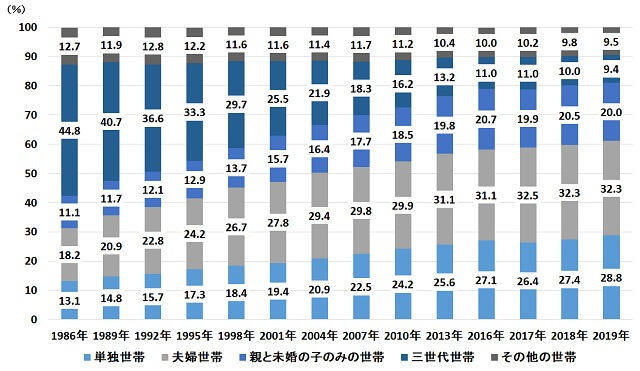

65歳以上の者のいる世帯を世帯構造別にみると、1986年には「三世代で暮らす世帯」が4割を超えていたのに対し、2019年では「三世代世帯」は1割を切り、「単独世帯(ひとり暮らしの世帯)」と「夫婦世帯」が全世帯の6割を占めています1)(グラフ2、表2)。

| 単独世帯 | 夫婦世帯 | 親と未婚の子のみ世帯 | 三世代世帯 | その他の世帯 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1986年 | 13.1 | 18.2 | 11.1 | 44.8 | 12.7 |

| 1989年 | 14.8 | 20.9 | 11.7 | 40.7 | 11.9 |

| 1992年 | 15.7 | 22.8 | 12.1 | 36.6 | 12.8 |

| 1995年 | 17.3 | 24.2 | 12.9 | 33.3 | 12.2 |

| 1998年 | 18.4 | 26.7 | 13.7 | 29.7 | 11.6 |

| 2001年 | 19.4 | 27.8 | 15.7 | 25.5 | 11.6 |

| 2004年 | 20.9 | 29.4 | 16.4 | 21.9 | 11.4 |

| 2007年 | 22.5 | 29.8 | 17.7 | 18.3 | 11.7 |

| 2010年 | 24.2 | 29.9 | 18.5 | 16.2 | 11.2 |

| 2013年 | 25.6 | 31.1 | 19.8 | 13.2 | 10.4 |

| 2016年 | 27.1 | 31.1 | 20.7 | 11.0 | 10.0 |

| 2017年 | 26.4 | 32.5 | 19.9 | 11.0 | 10.2 |

| 2018年 | 27.4 | 32.3 | 20.5 | 10.0 | 9.8 |

| 2019年 | 28.8 | 32.3 | 20.0 | 9.4 | 9.5 |

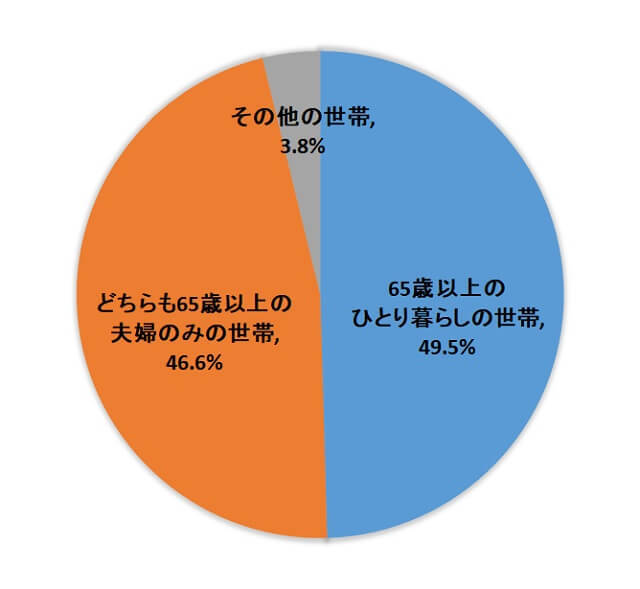

さらに、「65歳以上のひとり暮らしの世帯」は高齢者世帯※1の49.5%を占め、「どちらも65歳以上の夫婦のみの世帯」は高齢者世帯の46.6%を占め1)(グラフ3、表3)、高齢のみが生活する世帯が増え続けている状況です。

- ※1 高齢者世帯:

- 65歳以上の者のみ、もしくは65歳以上の者と18歳未満の未婚のものがいる世帯のこと2)。

| 高齢者世帯 | 65歳以上のひとり暮らし世帯 | どちらも65歳以上の夫婦のみ世帯 | その他の世帯 | |

|---|---|---|---|---|

| 世帯数 (単位:世帯数) |

14,878 | 7,369 | 6,938 | 571 |

| 割合 | ― | 49.5% | 46.6% | 3.8% |

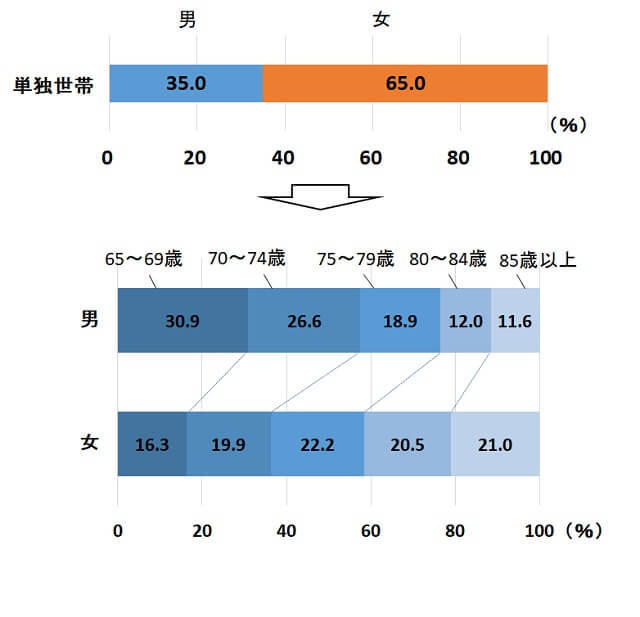

65歳以上のひとり暮らしの高齢者の男女の割合は、女性の方が多く、7割近くを占めています。年齢層別にみると、男性は65歳~74歳の前期高齢者が約6割を占め、女性では75歳以上の後期高齢者が約6割を占めています。女性では85歳以上のひとり暮らし世帯も2割程度みられます1)(グラフ4)。

高齢者の孤立の原因

高齢者のひとり暮らし世帯が増えている原因としては、「インターネットや宅配サービスが充実し家から出なくても生活が送れる便利な時代」などの社会構造の変化や技術の進歩も考えられます。しかし、一人暮らしの高齢者は、家族や友人、住まいの地域社会とのつながりが希薄になりがちで、「地域力や仲間力が衰退」している社会的な背景も高齢者が孤立しやすい原因といえます。

社会的孤立に陥りやすい高齢者の特徴

社会的に孤立しやすい高齢者の特徴として、次の特徴が挙げられます。

ひとり暮らしの高齢者

共に暮らすパートナーが居ない高齢者は孤立しやすい状態にあります。「孤立死を身近に感じる」という回答の割合が多いのも「ひとり暮らしの高齢者」「未婚の高齢者」「配偶者と離別した高齢者」です3),4)。

近所の人との付き合いが希薄、社会参加していない高齢者

近所の人との付き合いや社会活動に参加していない高齢者は、地域とのつながりが持てず、頼れる家族・親族が近くに居なくなった場合に孤立しやすくなります。

健康状態が良くない高齢者

高齢者が社会参加をしない理由としては、「体力的に難しい」「活動する意思がない」が多くみられます3)。このような体力の低下や意欲の低下を放置すると、社会的・身体的・精神的に健康な状態を保てずに、フレイルが進行します。これによりますます閉じこもり傾向となり、多面的に機能が低下し要介護に至ります。自らの健康状態について関心を持ち、積極的に社会参加の機会を持つ意識が大切です。

孤立による問題点

高齢者の社会的な孤立は「生きがいの低下」「フレイルの出現と進行」だけでなく、「消費者トラブル」や「犯罪」「孤立死」など、社会的に大きな問題を招きます。

生きがいの低下

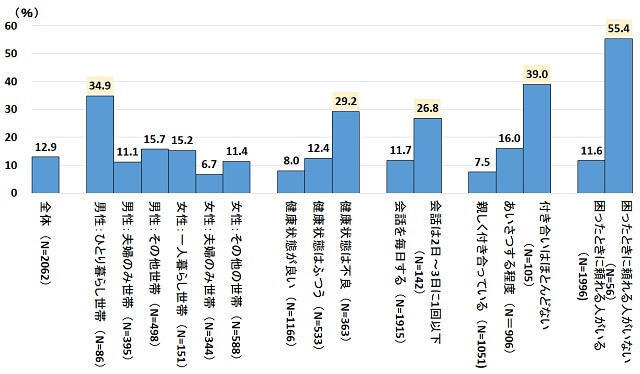

「男性のひとり暮らし」「健康状態が良くない」「会話をほとんどしない」「近所の人との付き合いがない」「困ったときに頼れる人がいない」など、社会的に孤立しやすい高齢者は、生きがいを感じていない人の割合が高くなっています5)(グラフ5、表4)。

| 項目 | 感じていない(%) |

|---|---|

| 全体(N=2062) | 12.9 |

| 男性:一人暮らし世帯(N=86) | 34.9 |

| 男性:夫婦のみ世帯(N=395) | 11.1 |

| 男性:その他世帯(N=498) | 15.7 |

| 女性:一人暮らし世帯(N=151) | 15.2 |

| 女性:夫婦のみ世帯(N=344) | 6.7 |

| 女性:その他世帯(N=588) | 11.4 |

| 健康状態:良好(N=1166) | 8.0 |

| 健康状態:ふつう(N=533) | 12.4 |

| 健康状態:不良(N=363) | 29.2 |

| 会話の頻度:毎日(N=1915) | 11.7 |

| 会話の頻度:2日~3日に1回以下(N=142) | 26.8 |

| 近所づきあい:親しくつきあっている(N=1051) | 7.5 |

| 近所づきあい:あいさつをする程度(N=906) | 16.0 |

| 近所づきあい:つきあいはほとんどない(N=105) | 39.0 |

| 困ったときに頼れる人がいる(N=1996) | 11.6 |

| 困ったときに頼れる人がいない(N=56) | 55.4 |

フレイルの出現と進行

社会的孤立になった高齢者は社会参加や活動する機会が減り、家に閉じこもりがちとなります。家に閉じこもると、生活不活発になり、食欲低下、栄養の偏り、筋肉量減少・筋力低下などの多様な症状がみられ、フレイルの状態に陥ります。早期にフレイルに気づき、対策をとらなければフレイルが重症化し、介護が必要な状態となります。

消費者トラブルに巻き込まれやすくなる

孤立していると「お金」や「健康」「将来」などの不安を抱えやすくなります。悪質な業者が財産を狙い、言葉巧みに近づいてきても日常的な悩みを気軽に相談できる人がいないと消費者トラブルに巻き込まれやすくなります。

孤立死が増える

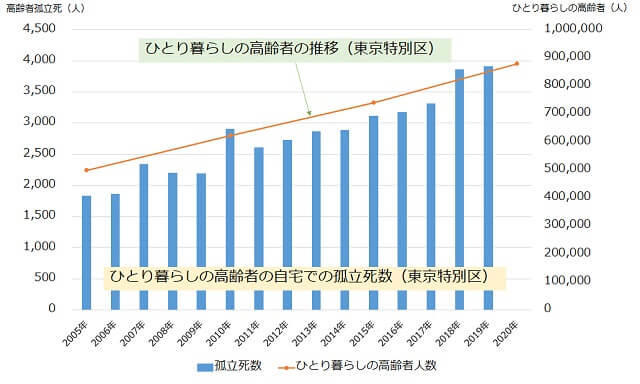

東京都特別区におけるひとり暮らしの高齢者数は2005年から増加しており、東京都特別区における65歳以上のひとり暮らしの高齢者の自宅での孤立死数も2008年から2018年にかけて増加傾向にあります6)(グラフ6、表5)。

近所づきあいや社会参加はお互いを気にかけ合い見守るという役割も持ちます。ひとり暮らしであってもお互いの健康状態や近状を把握していれば、急な体調不良や不慮の事故があった場合にも家族に連絡がとれることや病院へ搬送されるなど、自宅にて、ひとりで孤立死する状況までには至らないかもしれません。

| 年 | 孤立死数 | ひとり暮らしの高齢者人数 |

|---|---|---|

| 2005年 | 1,837 | 498,443 |

| 2006年 | 1,869 | |

| 2007年 | 2,341 | |

| 2008年 | 2,205 | |

| 2009年 | 2,189 | |

| 2010年 | 2,908 | 622,326 |

| 2011年 | 2,613 | |

| 2012年 | 2,727 | |

| 2013年 | 2,869 | |

| 2014年 | 2,885 | |

| 2015年 | 3,116 | 739,511 |

| 2016年 | 3,175 | |

| 2017年 | 3,319 | |

| 2018年 | 3,867 | |

| 2019年 | 3,913 | |

| 2020年 | 879,000 |

このような現状を踏まえ、高齢者だけの生活や一人暮らしであっても、なるべく他者と関わるような社会的な活動を継続し、心身の機能を維持できるよう、心がけましょう。