貢献寿命延伸に必要な新たな取り組み視点

公開日:2025年7月18日 10時00分

更新日:2025年8月15日 13時42分

前田 展弘(まえだ のぶひろ)

ニッセイ基礎研究所ジェロントロジー推進室上席研究員

これまで筆者も様々な機会で貢献寿命を紹介し、これからの人生を歩む上でのひとつの価値(目標)として意識してもらうことを推奨してきた。そうした活動の中で様々な意見を拝聴するが、次の2つのことをよく耳にする。それは、貢献寿命について「誤解していた(誤解されやすい)」ということと、その延ばし方について「具体的にどうすればいいか」ということである。

本稿ではその声に応える形で、貢献寿命の捉え方および延ばし方について説明した上で、貢献寿命を延ばしていくために必要な取り組み視点を考える。

貢献寿命の捉え方

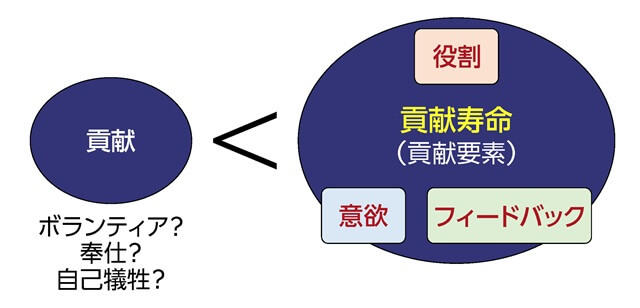

まず冒頭に述べた「誤解」のことについて説明したい。貢献寿命を社会に広めていくには、この概念を正しく伝えていくことが必要であり重要であるが、難しい面もある。それは「貢献」というネーミングに起因する。"社会とつながり役割を持ち、誰かの役に立つ、感謝されるといった関わりを持ち続けられる人生期間"をどう表現するか、「貢献寿命」が最適かどうか、プロジェクトメンバー内でも相応の議論を行った上で最終的に決定したものであるものの、「貢献」という言葉が与える影響が強い。特段の説明がないまま、「貢献寿命」という言葉だけを見てしまうと、ボランティアや奉仕、自己犠牲といった我が身を捧げるような意味合いで受け止められやすい。非常に狭い概念として捉えられてしまうのだ。貢献寿命の考え方の賛否を問うアンケート※1でも、「自己犠牲できるほど余裕がない」といった意見が見られたことはその証左といえよう。

※1 本プロジェクトで行った「50代向けライフデザイン等に関する調査」(50〜59歳男女1,308名、2023年2月)。アンケートの設問には貢献寿命の定義は示してある。

しかしながら、私たちが提唱している意味合いはもっと広い。菅原氏の論説で説明のあったとおり、自らの態度や行動の中に「意欲がある」「役割がある」「何らかのフィードバックがある」ということが貢献している状態を示すものである。加えて言えば、「自分の態度や行動、また存在していること自体が他者や社会に役立っている、プラスのポジティブな影響を他者や社会に与えている」というより広い意味で「貢献」という表現を用いている(図1)。この点については、改めて理解を求めるとともに、私どもとしてもより正しく伝わるように今後も留意していきたい。

貢献寿命の延ばし方

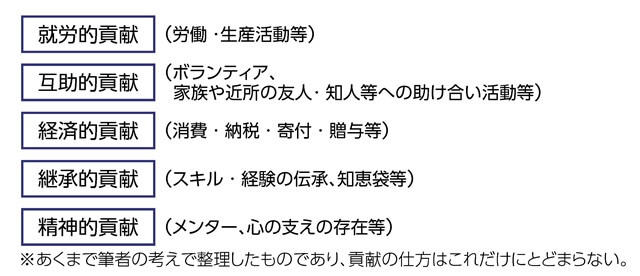

次に、「どうやって貢献寿命を延ばしていくのか、具体的にどうすればいいか」という質問についてであるが、「人や社会とのつながり、関わりがある事象については、全て該当する可能性がある」というのがひとつの見解になる。ただ、こう言ってしまうと逆に何だかわからないと受け止められるため、あえて次の5つのカテゴリー(貢献の仕方の例)に分けて説明をしている(図2)。これが正しいかどうか、またその他の視点も当然考えられるわけだが、そのあたりは後の議論に委ねることとしたい。では、その5つとは次の内容である。

1つは、「就労的貢献」である。仕事として「役割」を持って「活躍」することは最もわかりやすい「貢献」の仕方であろう。高齢になっても働き続けることの是非の議論はあるものの、既往研究からも明らかなように、年齢に関わらず社会の中で活躍し続けることは本人の健康や生きがい等にも寄与することであり、この視点を支持したい。

2つは、「互助的貢献」である。いわゆる「働く」以外にも「活躍」する場面は非常に多い。ボランティアをはじめ、子どもや孫の世話であったり、近所の友人や知人等への助け合いの活動はまさに「貢献」していることである。

3つは、「経済的貢献」である。消費や納税、寄付や贈与など経済的な行為も社会経済に対する「貢献」のひとつの形といえるであろう。ただ、やみくもに積極的に消費すべきということを主張するものではないことは申し述べておきたい。

4つは、「継承的貢献」である。特に高齢者の場合、長年培ってきた様々な「経験」は次世代に対して貴重な価値といえる。それらを伝える行為も「貢献」といえることであろう。

5つは、「精神的貢献」である。自分の存在、自分が生きているだけで家族や友人等の心の支えになっていることはある。仮に健康を損ねて人の支援を受ける立場になってもできる貢献の形である。抽象的な視点ではあるが、"生きているだけでも貢献している"という考えは重要ではないだろうか。少し拡大解釈している面もあるが、健康で自立的な生活ができなくなった人はもう人や社会に貢献していないかといえば決してそのようなことはないであろう。どのような立場や状態であっても貢献の仕方があるということを社会全体で共有すべきと考える。

貢献寿命延伸に関わる課題

では、仮にこの5つの視点で貢献寿命延伸をはかろうとした場合、現代社会における「課題」や「問題点」としてどのようなことがあるだろうか。この点について考えてみる。

1.就労的貢献

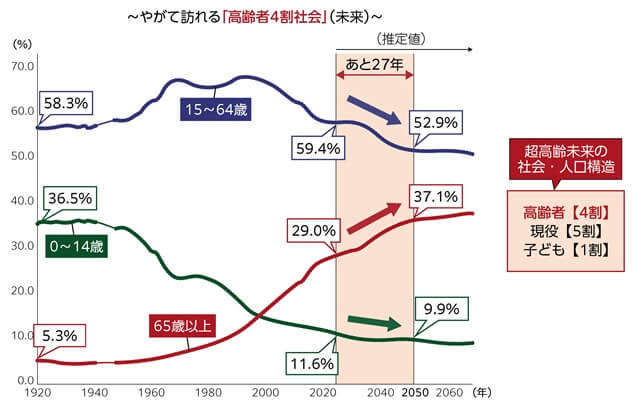

結論から言えば、この「就労的貢献」が最も課題が大きい。日本の労働者の約9割は、定年のある雇用者であるが、定年を迎えた後、活躍したい場所や機会を見つけられない、いわゆる「定年後の空洞化問題」が存在し、なかなか解消されないままである。定年を経験しなくても、高齢になってから何か新たな仕事を見つけることは容易でない現状がある。やがて65歳以上の高齢者が社会の4割を占めていく未来社会を考えても(図3)、まだまだ元気で活躍できる高齢者が活躍できない(貢献できない)ことは、高齢者本人にとっても、社会にとっても不健康なことであり、早期に解決が求められる課題である。貢献したくても"できない"課題が就労的貢献である。

(資料:国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集(2023年改訂版)」および「日本の将来推計人口(令和5年推計)」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果より作成)

2.互助的貢献

互助的貢献については、人とのつながりがあり、意欲があれば可能なことと考えるものの、実態が見えにくい面がある。その上で現代社会を概観すると、「孤立・孤独」の問題、「人と人のつながりの希薄さ」、「コミュニティの変容」といった課題(現象)が懸念される。互助的貢献をする(できる)前に、そもそもそうした環境にない人が多いのではないか、という懸念である。

周知のとおり、家族の形が変容し、独居世帯が増加し続け、近所に知り合いがいない、隣に誰が住んでいるかも知らないといった人も少なくないと推察される中、孤立化、個人化が先鋭化する社会は互助的貢献の機会を減少させることになる。高齢者の生活実態を調べた国際調査結果※2をみると、「親しい友人の有無」を聞いた設問において「誰もいない」と回答した割合は、比較対象の他国が1割程度であるのに対し、日本の高齢者は実に3割(31.3%)を占めている。前述した「空洞化問題」とも関連するが、人とつながる機会、地域社会に参加する機会を社会の側がどう演出できるか、大きな課題といえよう。

※2 内閣府「高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」(令和2年度、第9回)より。アメリカ、ドイツ、スウェーデンとの比較調査。

3.経済的貢献

経済的貢献については、何か課題があるとは考えていないが、ひとつ注目すべきことがある。それは、これも国際比較のデータに基づくことではあるが、欧米各国に比べて日本の高齢者は、最期まで貯蓄し続けていく傾向が強いということだ(年齢別の金融資産残高の平均値の比較より)。欧米各国が晩年に向けて金融資産を取り崩していく傾向が見られるのに対し、日本は最期まで積み上げていく実態が見られる。

そのことが良くないということではないが、有意義に資産を使っていければ、本人の暮らしや人生の充実にもつながることであり、望ましいことであろう。もちろん家族に資産を遺したいというニーズもあるだろうが、"安心して資産を使い切れる人生"も理想ではないか。経済的貢献にもつながることである。大きなテーマにはなるが、そうした社会をどう実現できるか、今後の社会のひとつの課題といえよう。

4.継承的貢献

継承的貢献については、伝える、継承する「機会」が僅少であることが課題といえる。職人が培ってきた「スキル」の伝承に関しては社会的関心も高いが、職人に限らない高齢者の様々な経験も貴重な価値である。それをどう見える化して、伝えていくか、技術開発の視点を含めて、機会の創出はひとつの課題と考える。

5.精神的貢献

精神的貢献については、人の価値観や社会の文化に関わることである。精神的貢献という事象を価値として互いに認め合えるようにするには、「教育」や「啓発」の取り組みがより重要となる。誰がどのような機会に広めていくか、これも機会の創出が課題となろう。

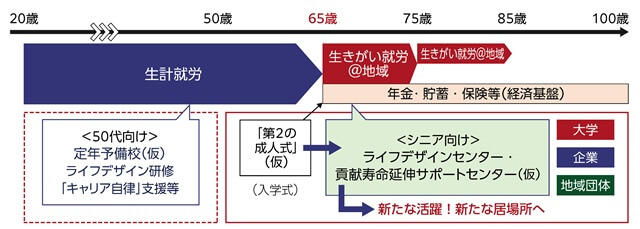

貢献寿命延伸への新たな提案:高齢者向けの地域の学校

以上の課題を整理すると、「人と社会(活躍場所)をつなぐ機会」、「学ぶ機会」、「伝える機会」、をどう社会に創造していくか、実装していくか、ということが共通する課題と考える。GBERもそうした機会を提供する有用なツールであり、本プロジェクトが追究してきた「高齢者が活躍するスマートコミュニティの社会実装」がまさに必要な取り組みと考えられる。その上でさらに新たな取り組みを提案したい。それは、高齢期に新たな活躍の場に導くこと、貢献寿命延伸を促すことを中心の目的に据えた「高齢者向けの地域の学校」(仮称:ライフデザインセンター・貢献寿命延伸サポートセンター)を創造することである(図4)。前述した就労的貢献を妨げる「定年後の空洞化問題」の解決も視野に入れている。

様々な調査研究等から定年を経験した高齢者の実態を観察すると、まだまだ体力的に元気で何かをしたいが参加したい場所・機会が見つからない、また一歩踏み出せないままの高齢者は多い。そうした高齢者をよりスムーズに新たな活躍の場に導くひとつのパターンとして、「学び」から入り、その場で地域の人との「つながり」をつくり、そして自分に相応しい「活躍」の場(就労の場、共助の場)に進めることが有効だと考える。まさに学校の機能であり、こうした一連の流れをつくることがポイントである。

そのような場が地域の中にあるだろうか。あるようでないのが実態ではないか。カルチャースクールは関心のあるテーマに関心のある人だけが集まり学ぶ。シルバー人材センターやハローワークは基本的に就労に特化した機能だけ。国や自治体の政策もいくつか確認できるが、まだ成功して一般化したモデルケースは見られない。福祉関係の相談の窓口としては、地域包括支援センターや社会福祉協議会等の地域のインフラが整備されているものの、高齢期の活躍を導き支援する地域のインフラは未整備のままである。

そろそろ高齢期の生き方は"本人任せ"という時代から、"社会として導く"時代に転換すべきではないだろうか。そうした期待を含めた提案である。既存の政策との関係性や事業化に関することまで本稿の中では言及できないが、貢献寿命の延伸を総合的にはかる新たな取り組みとして、「高齢者向けの地域の学校」が誕生することを期待したい。また自らもチャレンジしていく所存である。

筆者

- 前田 展弘(まえだ のぶひろ)

- ニッセイ基礎研究所ジェロントロジー推進室上席研究員

- 略歴

- 1994年:早稲田大学商学部卒業、2004年:ニッセイ基礎研究所入社、2007年:日本大学大学院グローバルビジネス研究科修了(MBA)、2014年:ニッセイ基礎研究所ジェロントロジー推進室主任研究員、2022年より現職。2006〜2008年度:東京大学総括プロジェクト機構ジェロントロジー寄付研究部門協力研究員、2009年度より東京大学高齢社会総合研究機構客員研究員、2021年度より慶応義塾大学ファインシャル・ジェロントロジー研究センター訪問研究員

- 専門分野

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究学)

- 過去の掲載記事

WEB版機関誌「Aging&Health」アンケート

WEB版機関誌「Aging&Health」のよりよい誌面作りのため、ご意見・ご感想・ご要望をお聞かせください。

お手数ではございますが、是非ともご協力いただきますようお願いいたします。