シニアのキャリア形成に関する心理学的考察

公開日:2025年7月18日 10時00分

更新日:2025年8月15日 13時42分

今城 志保(いましろ しほ)

リクルートマネジメントソリューションズ組織行動研究所主幹研究員

本稿では、シニアの就労について、シニア個人のキャリアの観点を中心に考える。シニアの就労に関しては、社会学、経済学、経営学などにおいて、様々な調査分析や研究が行われている。ところがシニア個人の心理学的な観点、とくにキャリアに着目したものは、日本国内ではさほど多くない。

キャリアは個人の長期にわたる職業生活に関わるものであり、定年以降の仕事をどう考えるかには、現役で働いた時の経験が影響する。ある調査では、正社員として20年以上勤務した60代で、働かない選択をした人に限っていえば、彼らの半数以上が「もう働きたくない」と答えている1)。一方で、定年後の仕事として、自分の経験やスキルを活かすことを希望するシニアも一定数いる2)。これらの調査結果からは、現役時代の延長として、次の仕事をイメージするシニアがいることがわかる。

現役時代の活躍を前提とすれば、同じ仕事を続けることでシニアの仕事のやりがいは高まるだろう。再雇用や勤務延長等の雇用継続を行う企業でも、これを前提とすることが多いように思われる。一方で、定年前に収入以外の意味を仕事に見出せなかった人や、何らかの理由で定年を心待ちにしていた人は、現役時代と異なる仕事の方が、やりがいは高まるかもしれない。本稿の議論の中心は、現役時代とその後の仕事の同異がシニア就労に及ぼす影響について見ていくことである。

キャリアの転換点である定年

シニアは若年層に比べて、体力や能力・スキルといった個人特徴や、経済状況や健康状態、人間関係などの社会的側面において多様性が高い。ここでは現役時代とその後のキャリアへのトランジッションを検討するため、現役時代のキャリアが似通っていると考えられる、企業で定年退職を経験した60代を念頭に話を進める。経済的な余裕が十分あるわけではないが、就労しなくとも生活をしていくことが可能な人たちである。

彼らの多くは、60歳以降に定年を迎える。そして、定年後のキャリアの在り方は、継続雇用(再雇用、勤務延長など)、転職、独立(起業・個人事業主など)、完全なリタイア、など様々である。私たちの長いキャリアには、新卒時の就職や転職など、いくつかの転換点がある。定年やその後の就労の意志決定を行う機会も、そのひとつである。転換点には様々な変化が生じる。その変化を現役時代からの「キャリアの継続性」というキーワードで捉えて、シニア就労への影響について考える。

退職の心理学とキャリアの継続性

心理学者は、退職者自身の心理的側面に光を当てて、主に3つの視点から退職を捉えてきた3)。1つ目は退職を意思決定プロセスとするもので、例えば退職後のお金の必要性を考えて、退職の意思決定を行う。2つ目は退職を適応プロセスとするもので、退職の事前準備や、退職後の変化程度の影響等が検討される。そして3つ目が退職をキャリア発達の一ステージとするもので、自分のキャリアゴールと退職後の仕事や他の活動の統合を主体的に図るプロティアン・キャリア4)のモデルがよく用いられる。

キャリアの継続性について、上記の後者2つの視点を用いて考える。適応プロセスの視点からは、現役時代に近しい働き方や活動に就くことで、キャリアの継続性が担保されて、適応が促進されると考える。また、キャリア発達の視点からは、自らの意志でキャリアの継続性を図ることは、現役時代のキャリアを発展する試みとして捉えられる。これらは日本のシニアに、どの程度当てはまるのだろうか。

60代シニアの適応プロセス

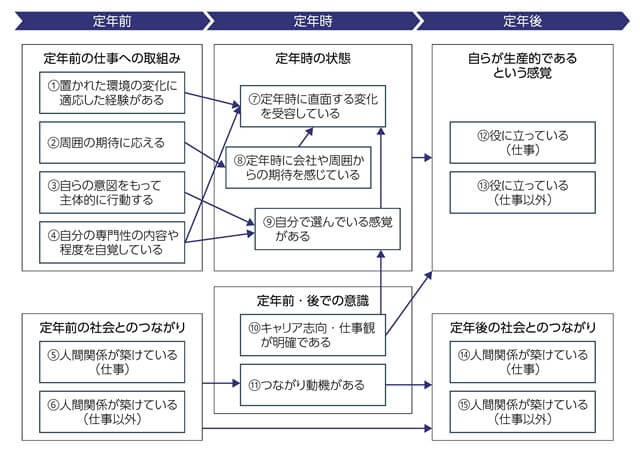

図は、定年後の60代のシニアを対象に行ったインタビュー調査の結果をまとめたものである5)。定年前の転職などの変化適応経験が、定年時の変化の受容に影響していた。変化への不安が少ない、あるいは変化適応の効力感が高いことによると考えられる。周囲の期待に応えることを定年前の仕事の中心に置いていた人は、定年後も周囲の期待に注意を向ける傾向がある。また、自分で仕事の進め方を決めたり課題設定をしたりと、主体的に仕事を進めていた人は、定年後のキャリアも自分で選択しようとする。仕事そのものではないが、ある種の継続性が確認された。

(出典:今城志保, 藤村直子. 経営行動科学学会年次大会, 20245))

適応プロセス成功のポイントは、変化の受容にあった。専門性を軸にしたキャリア選択が難しい場合、すなわち継続性が低いと考えられる場合でも、自分の専門性を自覚することは、現状の受け入れにつながっていた。逆に類似した仕事を続けるなど継続性が高い場合であっても、周囲からの役割期待の変化など何らかの変化は伴っており、それを受け入れる必要がある。

図の下の部分は、主に人間関係に関するものである。定年前の仕事でうまく人間関係を築いていた人は、たとえ退職を機に関係が絶たれても、新たな人間関係を築こうとする動機を持っていた。定年前から地域や趣味、学生時代の友人などとの関係性を築いていた人は、定年後も継続してつながりを保っていた。また、人間関係ではないものとしてキャリア志向・仕事観の明確さがあるが、これは定年後の仕事について自分なりの明確な考えがあり、それをベースにキャリアの統合を図るプロティアン・キャリアが観察された。

図では、人とのつながりと自分が生産的であるとの認識の2つを右端の結果に置いている。これら2つの要素は、サクセスフルエイジング6)という考え方で、心身の健康に加えて、生産的であることと人とのつながりを持つことの重要性が説かれていることに符合する。日本でも、就労やその他の社会活動を通して人間関係が保たれていること、また社会や周囲の人の役に立つことができるとの認識を通して、シニアの幸福感は高まっていた7)。

Blustein8)によれば、私たちは仕事を通して、生存の欲求、関係性の欲求、自己決定の欲求の3つを満たしている。退職すると、これらの欲求を次のキャリアでも満たす必要が出てくる。経済的な問題がない場合、生存の欲求は満たされているとすると、人とのつながりは関係性の欲求を、自分が役立つことができるとの認知は自己決定の欲求を満たすと考えられる。これらの欲求が満たされる仕事や社会活動に従事したことで、幸福感が上がったとも解釈できる。

個人にとってのシニア就労を考える

現役時代の仕事経験が影響するといっても、現役時代の組織をいったん離れると、経験を直接活かす機会は、残念ながらあまりない。上記のインタビュー対象者も、退職後の仕事は現役時代とは異なるものであった。それでも、役立つことができているか、人間関係の良い職場か、といった観点で見ると変化適応におおむね成功していた。

私たちは過去の経験の上に乗って、今を生きている。それは、過去にとらわれることとは異なるが、そうかと言って過去を無視すると、変化の受け入れに苦しむことになる。少なくとも現在の環境下では、過去の経験は定年後の仕事で自分の得意なことを活かしたり、高い評価を得たりするためではなく、新たな環境で自分が役立つことがあるか、良い人間関係が築けるかを考える際に用いるものといえそうである。そう捉えなおすことで、シニアにとって就労の機会が広がるのではないだろうか。

社会や組織に求められる役割

ここまでは個人の視点から考えてきたが、シニア就労について個人の側にすべての責任があるわけではもちろんない。上記の議論をもとに、社会や雇用をする組織の側が何を考えるべきかについて、以降で論じる。

これまでの議論を受けると、社会や組織は、個人が役に立っていると感じられる環境、人間関係がうまく築ける環境を提供することが必要になる。研究に協力していただく形で、ある介護施設に介護補助職としてシニア2人が就労した。先に結論を述べると、この施設では、上に挙げたシニア就労者にとって望ましい2つの環境を提供してもらったことで、非常にうまく就労の開始・適応・定着が進んだ。

ある介護施設での取り組み

取り組みの概要は、表に示すとおりである。この取り組みは、研究への協力依頼であったこと、派遣会社の協力を得たことで、関係者の取り組み成功に向けた動機づけが高かったことに留意する必要がある。

表 介護補助職へのシニア雇用の試み

成功の要因を個人側、施設側に分けてまとめる。個人側について、2人とも現役時代は事務職として働いており、介護施設で働くことも、介護補助職の仕事も初めてであった。ただ、2人とも働くことに前向きで、仕事も比較的容易なものであったことから、「やれることであればやってみよう」との姿勢を持っていた。2人とも組織で働いた経験があったことから、周囲の人と協力して仕事を進めることについても問題がなく、初めての職場で、自分から指示を仰いだり、わからないことを尋ねたりできていた。2人のうち1人は自己決定の欲求が強く、就労開始後一定期間が過ぎたときのインタビューでは、いろいろなことが学べるのが楽しい、との発言が聞かれた。もう1人は、関係性の欲求が強く、仕事以外の話題でみんなと話をすることが最初難しくて苦労したが、自分から会話に入るようにしたと言っていた。

施設側は、しっかりと受け入れのための体制を整えた。受け入れ前に2人と個別に面談を行い、本人の職歴、人柄、体力などを参考に、どのように仕事を始めてもらうかを考えた。仕事の開始後も、それぞれの様子を見ながら、徐々にお願いする仕事を増やしていった。また、最初のころは予定通りに仕事が終わらないことがあっても、せかすことなく、自分のやり方でやれるようになるのを待つこともあった。指導する職員がいつも質問を受ける必要がないように、仕事は紙に書いて渡すことで、自分で判断しながら動ける余地を残した。これらの施設側の受け入れ姿勢は、導入方法や導入ペースを個人化するとともに、自己決定欲求を満たすことに寄与するものであったと考える。

人間関係についても、導入前から施設職員に対して、今回の取り組みの目的や、2人についての情報共有を行っていたこと、導入後も2人の仕事の状況について、逐次共有する仕組みを設けていたことなどで、人間関係を円滑に築くための環境を整えた。2人からの主体的な働きかけの効果も大きかったが、働きかけをした際に職員が適切に反応を返せるかという点で、こまめな情報共有が資する部分は大きかったといえる。3か月の研究期間以降は、2人とも職員からの要望があり、直接雇用に切り替えたのち継続して働くことになった。

企業で働き定年を迎えたシニアは、キャリアの転換点を経験する。シニア個人は、自分なりにその変化を受け入れて、次のキャリアを選択する。それは仕事に限らないものの、自分が役に立つことができるという感覚が持てること、人とのつながりができることの少なくともいずれかがあることが望ましい。シニアの活躍を望む社会や組織は、そのための環境づくりを考える必要があるだろう。

文献

- (2025年6月23日閲覧)

- (2025年6月23日閲覧)

- Wang M, Shi J.: Psychological research on retirement. Annual review of psychology 2014; 65(1): 209-233.

- Kim N, Hall DT.: Protean career model and retirement. The Oxford handbook of retirement. Oxford University Press, 2013, 102-116.

- (2025年6月23日閲覧)

- Rowe JW, Kahn RL.: Successful aging. The Gerontologist 1997; 37(4): 433-440.

- (2025年6月23日閲覧)

- Blustein DL.: The role of work in psychological health and well-being: a conceptual, historical, and public policy perspective. American psychologist 2008; 63(4): 228.

筆者

- 今城 志保(いましろ しほ)

- リクルートマネジメントソリューションズ組織行動研究所主幹研究員

- 略歴

- 1988年:京都大学教育学部(教育心理学コース)卒業、リクルート入社、1989年:人事測定研究所(現リクルートマネジメントソリューションズ)入社、1996年:New York University Graduate School of Art & Science (Industrial/Organizational psychology) 修了、1997年:リクルートマネジメントソリューションズ入社、1998年:同社組織行動研究所主任研究員、2013年:東京大学大学院人文社会系研究科社会文化研究専攻(社会心理)博士後期課程修了、2018年より現職

- 専門分野

- 社会心理学

- 過去の掲載記事

WEB版機関誌「Aging&Health」アンケート

WEB版機関誌「Aging&Health」のよりよい誌面作りのため、ご意見・ご感想・ご要望をお聞かせください。

お手数ではございますが、是非ともご協力いただきますようお願いいたします。