貢献度の指標開発と今後の展望

公開日:2025年7月18日 10時00分

更新日:2025年8月15日 13時41分

菅原 育子(すがわら いくこ)

武蔵野大学ウェルビーイング学部教授

はじめに

秋山1)は貢献寿命について、「何歳になっても社会とつながり役割を持って生きる、収入を伴う仕事に限らず、些細なことでも『ありがとう』と感謝される」と表現した。

私たちは少なからずの人が90歳や100歳を超えて生きることが可能な時代を迎えつつあり、肉体的には長く生きられる人が増えている。貢献寿命の提案は、社会とのつながりに着目して、その長くなった人生をいかに生きることが望ましいか、あるいは可能かという課題を投げかけている。世界保健機関(WHO)が提案した健康の定義によると、健康とは「病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいう」(日本WHO協会訳2))とされる。貢献寿命は、このWHO憲章がいう「肉体的、精神的、社会的に満たされた状態」(近年はこの状態に対してウェルビーイングという言葉があてられることが多い)の中でも、特に「社会的に満たされた状態」を問うものであるといえるだろう。

私たちがプロジェクトで取り組んだのは、この「社会的に満たされた」状態、あるいは社会的ウェルビーイングを指標化することであった。本稿では、この指標化の試みについて紹介する。

貢献とは何か

社会との関わりやつながり、社会参加、社会貢献といった言葉は、老年学においてサクセスフルエイジングを構成する要素として取りあげられてきた。RoweとKahn3)はサクセスフルエイジングの条件として、疾病と障がいがないこと、認知的身体的機能の維持に加えてEngagement with Lifeを挙げたが、その内容は他者との積極的な関わりおよび生産的活動への従事であった。近年のサクセスフルエイジングの定義をレビューした研究4)によると、84の研究、105の操作的定義のうちおよそ5割がEngagementをサクセスフルエイジングの定義に含めており、具体的には社会活動への参加や社会関係を有することで測定されることを明らかにした。柴田5)は有償無償の労働、ボランティア活動、組織的な活動、互助の取り組みなどを総称するProductive behaviorsという言葉に「社会貢献」という日本語をあてた。実際に国内外の多くの実証研究が、社会とのつながり、社会参加、あるいは社会貢献と心身の健康との正の関係を示してきた。

一方で、年齢があがるにつれ、あるいは障がいを持つことで、社会とのつながりや社会参加、社会貢献の機会が制限されたり、継続が難しくなることも明らかにされてきた。貢献寿命が問うような、年齢や障がいの有無に関わらない「貢献」とは何なのか。「貢献」は私たちに何をもたらすのか。貢献寿命を操作的に定義し指標化していくにあたって、改めてこれらの問題と向き合う必要があった。

そこで本プロジェクトでは、60代から90代までの高齢の方、障がいを持つ方、仕事や社会活動を探している方、あるいは障がい者や高齢者の就労、社会参加を支援する専門職の方など、53名、4団体を対象にインタビュー調査を行った。調査では、他者や社会との関わりの実態と希望、希望する関わりが実現されるために必要と考えるものは何か、社会とのつながりや社会貢献を感じる事例について掘りさげて聞き取った。

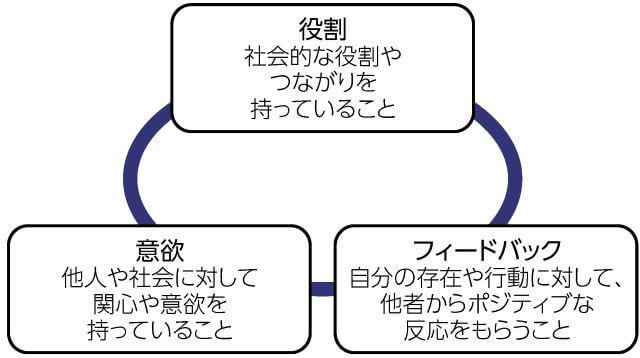

その結果から、人が他人や社会と関わり、つながっている、社会的に満たされた状態を可視化するための3つのキーワードを抽出した(図)。

1つ目は、社会的な関わりに対する「意欲」である。自分以外の人、集団、社会に対して関心を向け、他人と何らかの形で関わりたい、役に立ちたい、自分は誰かの役に立てると感じたいと考える程度である。意欲を向ける対象は、身近な家族や交流のある他者から、会ったことのない遠くの人、あるいは抽象的な「世の中」まで多様であった。聞き取る中で、「自分のことだけに目が向いた状態は苦痛だ、誰か自分以外の人のことを思い行動したい」という発言があったことは印象的である。

2つ目は、社会的な関わりや「役割」を具体的に持っていることである。従来の社会的なつながりや社会貢献は、主にこの部分を測定してきたといえる。今回の調査では、人によって仕事に就く、地域活動に参加する、趣味をとおして人と関わる、家族や親しい人と話したり交流したりするなど、様々な関わり、役割が挙げられた。これらの関わりや役割があることで、1つ目にあげた「意欲」を、実際の行動にすることが可能になる。これがなければ、意欲が高くともその思いを満たすことが叶わない。年齢や障がいによって、これらの役割を持つことを望みながらも得られない状況にある人もいれば、特定の役割を担うことを自ら望まない人もあった。

3つ目は、社会的な関わりから「フィードバック」を得ることである。ここでのフィードバックとは、自分の存在や行い、役割に対する他者の反応を受けとめることを指す。調査では、例えば給料やお礼の品物といった目に見えるモノも挙げた人もいれば、「ありがとう」「ごくろうさま」といった声をかけられること、自分に向けられる視線や笑顔など、形にならないモノを挙げた人もいた。これら他者からのポジティブな反応は、自分の存在を肯定し、そこにいていいという自信につながっていた。これらのフィードバックを得ることで、私たちは人と関わることへの喜びを実感し、それがさらに他者への関心や人と関わりたいという意欲につながると考えられた。

以上の3つのキーワードは互いに独立したものではなく、循環的な関係にあると考えられた。他者との関わりを持ち(役割)、その中で得られる反応(フィードバック)によって自分が生きる意味、価値を実感し、また他者と関わっていこうという力(意欲)を得る、というように、これらの3つは互いにつながっていると考えられた。

私たちはこれらの3つのキーワードから、「人や社会に自ら関わり、その中で誰かの役に立ったり感謝されたりといったやり取りをする」ことを社会的に満たされた状態であると考え、これに「社会貢献度」という言葉をあてた。なお、英語ではSocial Engagementという言葉をあてている。たとえ肉体的には自分でできることが限られていても、その人なりの役割やつながりの中で、周囲の人を笑顔にしたり感謝されたりすることができることは、この定義においては社会貢献度が高い状態と捉える。

個人の貢献度の指標化

次の段階として、この定義に従い、3つのキーワードそれぞれを測定する質問項目案を作成した。オンライン調査会社に登録したモニターから、18歳以上(平均50歳)の日本在住者1,200人を対象にオンラインアンケート調査を行い、回答の分布に極端な偏りがないか、特定の特性の人が答えにくい項目ではないか、指標全体との相関が十分に高いかを確認し、項目を絞った結果、「意欲」「役割」「フィードバック」の3次元、全部で16項目から構成される「貢献度指標」を作成した(表)。そして、これら3つの貢献度得点が高い人ほど、生活満足感が高く、心理的ウェルビーイング度が高く、孤独感が低いことを確認した。また、主観的健康度との正の相関関係、精神的不調との負の相関関係も確認できた6)。さらに、意欲、役割、フィードバックのそれぞれは、他者への感謝やありがたさ・おかげさまを感じる心の傾向、もらったものを返すべきだという返報規範意識とも正相関の関係にあり、向社会的な認知や行動とも関連があると考えられた7)。

表 個人向け社会貢献度指標

- <役割>あなたは次の活動や交流をしていますか(1=はい、0=いいえ)

- 収入を伴うお仕事を定期的にしていますか

- 仕事以外で、社会的な活動(趣味やスポーツの会、自治会や町内会、習いごと、遊びの会、ボランティア等)に月1回以上参加していますか

- 離れて暮らす家族や親せきと、月1回かそれ以上の頻度で交流を持っていますか

- 日ごろから親しいつきあいのある友人や近所の方はいますか

- <フィードバック>この1か月の間に、次のようなことがありましたか(1=あった、0=なかった)

- (この1か月で)自分の行った作業や仕事、助言などに対して、給料・謝金・お礼の品などを受け取った

- (この1か月で)自分の行った作業や仕事、助言などに対して、感謝やねぎらいの言葉をもらった

- (この1か月で)自分のしたことや声かけなどで笑顔をみせてくれる人がいた

- (この1か月で)自分のことで、誰かが一緒に喜んだり悲しんだりしてくれた

- (この1か月で)誰かに手助けをしてもらった

- (この1か月で)誰かに自分の思っていることや悩みなどの話をきいてもらった

- (この1か月で)自分から誰かを頼った

- <意欲>次の文章は、あなたにどの程度あてはまりますか

(4=あてはまる、3=ややあてはまる、2=あまりあてはまらない、1=あてはまらない)- どうせ何かやるなら、誰かの役に立ちたいと思う

- 他人や世の中とかかわりを持ちたいと思う

- 自分の周りの人について関心を持っている

- 世の中の人が健康で幸せであるために、自分にできることをしたいと思う

- 世の中のために、自分にもできることがあると思う

貢献度を測ることで何がみえてきたか

調査結果のうち高齢者のデータに気になる点がみられた。高齢の人は、若い人や中年の人と比べて「意欲」と「役割」の得点は高いが、「フィードバック」の得点が低かったのである6)。高齢者はより若い世代と比べて相対的に人や社会との関わりに意欲的で、多様な役割を持っている一方で、他者からポジティブな反応をもらいづらい、あるいはもらっていることに自覚的でないことを示唆する。高齢になると、様々な社会的役割から離れ、給与や謝礼などを受け取る機会が減ることは容易に考えられるが、もしかしたら家族関係や地域社会において、周囲が感謝の言葉や笑顔を返したりする機会が少ないかもしれない。あるいは高齢者自身が周囲との関わりの中で支え、支えられることを否定的に捉えており、アンケートでは低い数値が出た可能性もある。

この結果は、私たちの暮らす社会において高齢者が置かれている立場や高齢者自身の社会との関わりについて考えさせられるものであった。

今後の展望

誰もが何歳になっても、周りの人々との関わりの中で「ありがとう」の言葉や笑顔を交わし、生きていて良いと思える人生を実現していくには、ひとつには個人が他者や社会に対して関心を持ち、関わろうとする行動力が求められる。同時に、それを受けとめる場所や機会が地域社会に十分にあるか、人の貢献をポジティブに受けとめフィードバックする文化や土壌が社会全体にあるかも重要である。誰もが何歳になっても社会とつながり生き生きと暮らすウェルビーイング社会の実現においては、個人と社会の両方に働きかけていく必要があるからである。

プロジェクトにおいて開発した社会貢献度指標は、個人レベルで人が社会とどのように関わっているかを可視化するものである。今後はより多くの場面でこの指標を用いることができるように、項目数を減らしたり質問を簡便にすることが必要である。それと同時に、上で述べたように、貢献寿命の延伸には個人の努力だけではなく貢献が可能な社会づくりが必要である。自分たちのまちが何歳になっても貢献できるまちなのかを評価できるような、コミュニティレベルの貢献寿命指標づくりにも取り組んでいく必要がある。

文献

- (2025年6月23日閲覧)

- (2025年6月23日閲覧)

- Rowe JW, Kahn RL: Successful aging. The Gerontologist 1997; 37(4): 433-440.

- Cosco TD, Prina AM, Perales J, et al.: Operational definitions of successful aging: a systematic review. International Psychogeriatrics 2014; 26(3): 373-381.

- 5)(2025年6月23日閲覧)

- Sugawara I, Akiyama H, Imashiro S, Hiyama A: Multidimensional aspects of social engagement and their correlations with subjective well-being. International Congress on Psychology 2024.

- 菅原育子: 長寿時代における「貢献」のあり方を考える~貢献寿命の提案にあたって. 第3回ウェルビーイング学会学術集会, 2025.

筆者

- 菅原 育子(すがわら いくこ)

- 武蔵野大学ウェルビーイング学部教授

- 略歴

- 1999年:東京大学文学部行動文化学科社会心理学専修課程卒業、2001年:東京大学大学院人文社会系研究科社会文化研究専攻社会心理学専門分野修士課程修了、2005年:同博士課程単位取得退学、厚生労働科学研究リサーチレジデント、2006年:博士(社会心理学)取得、2009年:東京大学高齢社会総合研究機構特任助教、2012年:東京大学社会科学研究所助教、2015年:東京大学高齢社会総合研究機構特任講師、2021年:西武文理大学サービス経営学部准教授、2024年より現職

- 専門分野

- 社会心理学

- 過去の掲載記事

WEB版機関誌「Aging&Health」アンケート

WEB版機関誌「Aging&Health」のよりよい誌面作りのため、ご意見・ご感想・ご要望をお聞かせください。

お手数ではございますが、是非ともご協力いただきますようお願いいたします。