認知症高齢者の誇りと安心を大切にして真の長寿国へ(大熊 由紀子)

公開日:2019年12月24日 10時00分

更新日:2021年6月30日 11時06分

シリーズ第5回生き生きとした心豊かな長寿社会の構築をめざして

わが国がこれからの超高齢社会を迎えるに当たり、長寿科学はどのような視点で進んでいくことが重要であるかについて考える、シリーズ「生き生きとした心豊かな長寿社会の構築をめざして」と題した各界のキーパーソンと祖父江逸郎公益財団法人長寿科学振興財団理事長との対談の第5回は、大熊由紀子国際医療福祉大学大学院教授をお招きしました。

高齢化の先輩国には「寝たきり老人」という言葉がなかった

祖父江:わが国で来たるべき超高齢社会に備えるために打ち出された「ゴールドプラン」(高齢者保健福祉推進十か年戦略)から、四半世紀が経ちました。当時、諸外国の急速な高齢化を見ていたわが国では、いずれ迎えるだろうと考えていた超高齢社会を現在進行形で体験しています。人口の高齢化が進み、寿命が延長したことでわれわれ日本人の人生観が大きく変化しました。

この対談シリーズで、第2回目に東京大学高齢社会総合研究機構特任教授の秋山弘子先生をお招きした際、先生は「人生90年時代」という言葉を用いて、わが国が"新時代"を迎えたこと、そして高齢者のライフデザインの多様性についてお話いただきました。

これまで各界の方と対談を行い、高齢者への医療・介護のあり方、新しい高齢者像、人口問題、高齢者の住まい、生活支援のあり方―などさまざまな課題について議論を重ねてきました。そこで、毎回話題になるのが社会制度・社会資源やその活用状況が必ずしも現代の高齢社会にマッチしていないということです。大熊先生には、わが国が生き生きと心豊かな長寿社会を迎えるに当たり、解決すべき課題やその対処法についてご助言いただければと考えています。

大熊:1980年代、日本では多くの人が「寝たきり老人になったら大変」と恐れていました。2000年にはその数が100万人を超えると予測され、厚生行政の大問題になっていました。当時、「手本となる国はない」と信じられていましたが、1984年に論説委員になったとき、高齢化率(全人口に占める65歳以上の人口割合)の変化をグラフにしてみたところ、スピードこそは早いものの、高齢化率そのものはヨーロッパの10数か国よりずっと低かったのです。

祖父江:その頃はまだ北欧のスウェーデンやデンマークの高齢化率のほうが高かったと記憶していますが。

大熊:ええ。高齢化の先輩国が、どのような失敗をし、どう克服してきたかを参考にして対策を組み立てることができる、日本は恵まれた立場にあったのです。そこで、まず、ヨーロッパの5つの国を訪ねました。困ったのは、どの国にも、「寝たきり老人」という日常用語や役所言葉、つまり概念がなかったのです。どの国にも「寝たきりの」という形容詞も「老人」という名詞もあります。ところが、その2つをつなげた「寝たきり老人」という言葉はないのです。

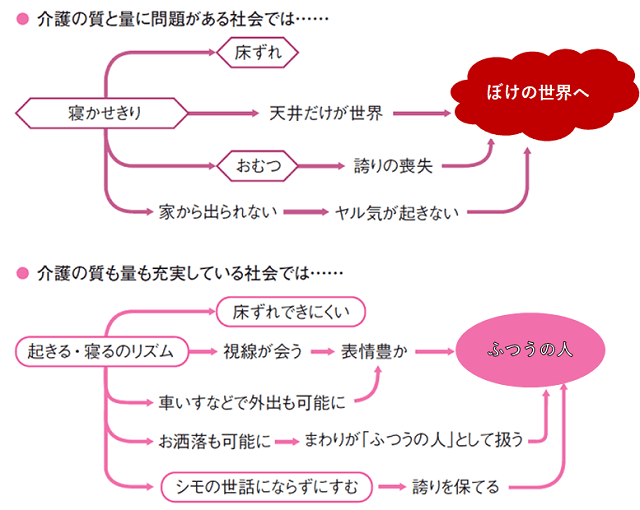

そこで、日本の「寝たきり老人」の様子を説明してみました。すると、「『1日中寝間着(ねまき)姿』『天井をぼんやり見ている』というのは理解できないけれど、少し似た『ケアが必要な年金生活者』ならいます」という答えが返ってきました。「その方に会わせてください」と言ったら、「あそこにいらっしゃいますよ」と食事を介助されている老婦人の方を示してくれました。驚いたことに、寝てないで起きていました(写真1)。それだけでなく、よく似合う服を着て、イヤリングをつけ、つめにはマニキュアをしている。自分で起き上がれないオムツが必要な人がおしゃれしていることに感激しました。

高齢者を支えるヘルパー、家庭医、訪問看護師、福祉用具

祖父江:それは驚きですね。なぜ、「寝たきり老人」がいなかったのでしょうか。

大熊:「なぜ寝ていないのですか」と、今考えるとおかしな質問しましたら、「だって、毎朝起こしますから」という答えが返ってきました。「日本の寝たきり老人は起こしてもらえず、廃用症候群におちいった犠牲者だったのだ」と気づきました。「寝かせきり」という言葉をつくって朝日新聞で繰り返し書きました。そのうちに、他の新聞や学者の論文に「寝かせきり」という言葉が使われるようになりました。

特に驚いたのは、朝昼晩に現れるホームヘルパー、「家庭医」という専門医、福祉用具、そして全体をコーディネートする訪問看護師の存在です。そのシステムについて『「寝たきり老人」のいる国 いない国~真の豊かさへの挑戦』(ぶどう社)にまとめました。30刷りになって今も読んでいただいています。

1985年頃のデータですが、デンマークでは住民1万人に対して400人のホームヘルパーがいました。当時の日本の40倍以上に当たります。朝起こしに来て、着替えを手伝ったり、デイサービスまでの移動に付き添ったり、暮らしを支援します。当時の日本のホームヘルパー、家庭奉仕員は、週に1、2度来て掃除洗濯をするのが精一杯でした。

デンマークでは国民の誰もが家庭医を持っています。それぞれの家庭の事情やそれまでの人生を知ったうえで、総合的な診療を行う専門医です。救急の場合以外、病院にかかるには、まず家庭医に相談してからになります。病院の部長さん同様に尊敬されていました。

デンマークの訪問看護師のコーディネーターとしての機能は、介護保険が発足するときにケアマネジャーという形で日本でも制度化されました。

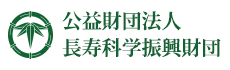

1989年、当時の事務次官の吉原健二さんの肝入りで「介護対策検討会」が発足し、私も委員として参加しました。そのとき提出したのが介護の量と質を高めることによって、「寝たきり」や「ぼけ」の世界に落ち込まずにすむというこの図です(図1)。デンマークをモデルに「寝たきり老人ゼロ作戦」や「ホームヘルパー10万人計画」、これを柱とした「ゴールドプラン」がスタートすることになりました。

出典:大熊由紀子『「寝たきり老人」のいる国 いない国』

地域医療の現場研修で総合診療医の育成を

祖父江:大熊先生は当時の政策に少なからず関与されたようですが、その後の介護保険制度誕生から現在の医療・福祉の政策や制度についてどのようにお考えですか。

大熊:高齢化が進み、介護サービスを増やすことが急務になったのですが、どの政党も「増税を持ち出したら選挙で負ける」と恐れていました。そこで、税金半分・社会保険半分の介護保険制度が打ち出されました。ただ、家庭医についてはなかなか進みませんでした。

祖父江:そうですね。やはり、第一線で活躍している医師にもっとこの役割に関心を持っていただいて、リーダーシップを取ってほしいと感じています。それによって、この家庭医を取り巻く流れは大きく変わると思うのです。そもそも総合的な診療能力を有する医師に関する議論は約20年以上前から何度もありましたが、診療報酬や制度の問題上、そして政府や各団体などの足並みの乱れからどれも頓挫してしまった記憶があります。

大熊:ええ、日本医師会は、家庭医(かかりつけ医)が専門医より一段低いものに位置づけられ、診療報酬を切り下げられるのではないかと、反対していました。ただ、2013年に入って、家庭医を取り巻く状況は変わってきました。日本医師会は昨年(2013年)夏、「かかりつけ医の在宅医療は超高齢社会のミッション(使命)」と打ち出しました。15の医学部も文部科学省の応援を受け、総合診療医の養成に乗り出しました。

祖父江:日本医師会の会員の8割以上が診療所の医師ですから、在宅医療を進めるうえでは大変影響があると思います。そういった影響力のある団体が率先して動いていただけることは喜ばしいことです。医師としての醍醐味は患者さんとの関わりの中にありますから、若い人にも在宅医療のよさをもっと知ってほしいですね。そのためにも、診療所や介護保険施設など地域医療の現場研修を大学教育にも多く取り入れるべきだと思います。

1人ひとりの誇りを大切にして自立できるように支援する

祖父江:先ほど、「寝たきり老人」をつくらないポイントについてお話しいただきましたが、私はそれらに加えて、高齢者自身がもっと自立していくことが大切なのではないかと感じています。できる範囲で構わないので、なるべく自分でやるようにする。寝たきりになる前の段階で、いかに介入するかが介護予防の肝ですから。やはり元気なうちは社会貢献していただきたいですね。

日本応用老年学会理事長の柴田博先生を前号の対談にお招きした際に、社会貢献をすることで寝たきりや認知症になりにくいというお話をしていただきました。しかし、少し動けなくなったから施設に入って、身の回りのことをすべて施設スタッフにやってもらう。できるのに、やらない。こうしたことが習慣になってしまい、施設を出た後では自立した生活ができなくなってしまうという光景が日本ではよく見られます。

大熊:デンマークの改革の中心人物は、ロスキル大学の経済学と地方自治の教授、B.R.アンデルセン(現地の発音はアナセン)さんです。教授が委員長となった委員会で1982年、「高齢者医療福祉政策の三原則」が提言されました。それは、「人生の継続性の尊重」「自己決定の尊重」「自己資源(残存能力)の活用」の3つです。この提案を受けて当時の総理大臣が、アンデルセンさんを社会大臣に任命したので、デンマークの高齢者医療福祉改革は各国のお手本になっていきました。高齢者や障害を持った方の誇りや人生を大切にすることによって自立を支援する。それが結果として、社会の支出を増やさずにすむことにつながっています。現実に、デンマークは日本と違って財政赤字も出さず、経済も出生率も好調です。

祖父江:それは自立支援を実現するためにとても大切なことですね。日本の場合では、そのあたりがうまくいっていない。昔から医療・介護の現場では患者を安静にしておくことに重きを置き過ぎています。術後の経過がよくなってもベッドに寝かせきりで、リハビリをしようとしない。そうすると、残存していたADLがどんどん低下してしまうのです。最近、ようやく術後についての対応・予防も変わり、回復期リハビリが導入されるようになってきましたね。

大熊:そうですね。たとえば、「自立」とは何でも自分1人でやることだと考える人は「根性で頑張れ。甘えるな」という言葉をかけますが、北欧で実践しているのは、「ご本人の人生をよく知って支えれば、亡くなるその日まで自立の心を失わない」という思想です。起こすだけでなく、起きて外出したくなるようなまちづくりまで視野に入れる必要があります。

祖父江:自立を促すには日常における生活の実態を考えたうえでケアを行うのがよいのではないでしょうか。車椅子を例に考えてみると、あれを室内で自由に使えるように設計された家はごく少数です。福祉用具など欧米の住宅に合わせて設計しているものもあるので、日本のような生活様式の家庭では自由に使えません。

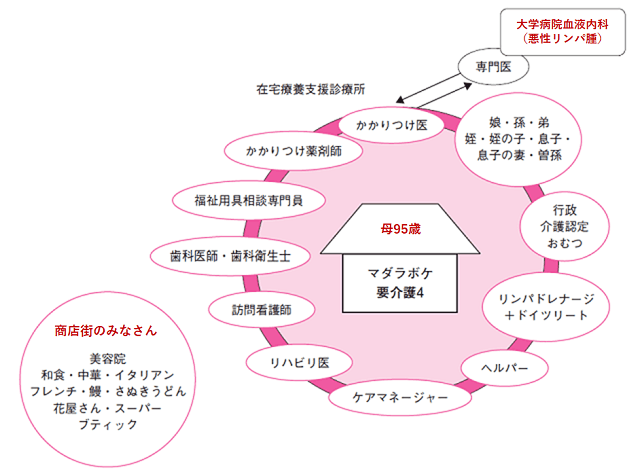

大熊:今93歳の母は悪性リンパ腫で、医師に余命1か月と言われました。それで、母を看取るために私の家に連れて帰ろうと思ったのですが、ケアマネジャーさんに「お母さまの家でなくては人生は継続しません」と言われました。そこで、母の家のトイレやバスルームに福祉用具を入れて、自分でできることを増やしました。病院ではオムツや浣腸・下剤を使っていましたが、朝昼晩のトイレに自分で行けるようになりました。母が誇りを失わずにすむだけでなく、介護する側にとってもうれしいことです。住み慣れた環境とケアが自立を支えると実感しました。

祖父江:これから在宅医療がさらに進む中で、医療関係者は高齢者の心と身体のほかに生活の実態についても見ていかなくてはいけませんね。その点からも、北欧の家庭医から学ぶことは多いと思います。

認知症政策の改革に期待する認知症「患者」でなく認知症の「人」

祖父江:日本は超高齢社会を迎えましたが、高齢者医療・介護が十分に機能していません。北欧のような行き届いたシステムをつくり上げるにはどのようなことが必要でしょうか。

大熊:スウェーデンは、デンマークより遅れていて、日本の療養型に似た雑居部屋があったり、認知症の人を精神病院に入れて縛るという状況もありました。けれど、エーデル改革で変わりました。これは藤原瑠美さんの『ニルスの国の認知症ケア』(ドメス出版社)に載っているデイサービスの風景です(写真2)。真ん中の男性を取り囲んでいる4人が認知症なのですが、まるでスタッフのように見えます。

出典:藤原瑠美『ニルスの国の認知症ケア』

祖父江:しかし、今やスウェーデンは福祉先進国です。日本のような環境から脱することができたのはなぜだったのでしょうか。

大熊:この本の副題は「医療から暮らしに転換したスウェーデン」です。ここにカギがあります。スウェーデンだけでなく、イギリス、フランス、オランダ、オーストラリア、デンマークも国家戦略でそのようなことを掲げています。それが、1人暮らしの認知症の人でも実現しています。

祖父江:そういった取り組みは日本でも行われていますが、北欧諸国と比べると遅れているように感じますね。

大熊:2つのポイントがあります。1つは、日本はケアを担う人びとの処遇が悪く慢性的に人材が不足していること。もう1つは、症状を悪化させるような精神病院に認知症の人を集めてきたことです。1989年に「寝たきり老人ゼロ作戦」が打ち出されてから、お年寄りを寝かせきりにしないで、起こすようにしようという動きが広まりました。認知症の人についても、高齢化の先輩国のような政策転換が行われれば認知症になっても安心して暮らせる国になると思います。

祖父江:そういった意味では、地域にいる認知症予備軍の高齢者に早期から関わることが重要ですね。しかし、これが大変むずかしいということも事実です。地域によっては医師が慢性的に不足している地域がありますから、医師の目が行き届かない現状が残念ながらあります。また、認知症の早期介入で問題となるのが「早期」とはいつからの時期を指すのかということです。これが今多くの学会で議論されています。どういった兆候が認められたら介入を始めるのか、そもそも誰がその兆候を発見するか。日本ではまだ地域で認知症高齢者を支援していくシステムが十分に整っていないと感じます。

大熊:2012年6月に厚生労働省が策定した「認知症施策推進5か年計画(オレンジプラン)」は認知症高齢者を地域で支援する動きを加速させたと評価しています。

祖父江:オレンジプランによって、どこで誰が認知症高齢者を診るかという課題は解決できるのでしょうか。大規模な人材育成に着手しなければ、今後も増え続ける認知症患者の数に医師が追いつかなくなりますから、これは早急に進めなければいけませんね。

大熊:オレンジプランの基になった2012年6月の厚生労働省の局横断プロジェクトの報告書のポイントは「認知症患者から認知症の人へ」「病院から地域へ」と、流れを変えることです。そのために、「早期の出会い」を担う「認知症初期集中支援チーム」を提案しています。認知症かもしれない人の家を看護師、保健師、作業療法士などからなるチームが訪問し、ご本人や家族から生活状況を聞き取り、症状進行の見通しを説明したり、生活全般についても助言するものです。機器をそろえた病院に呼び寄せて認知症を診断しようとしてきたこれまでの方法は日本独特で、海外の専門家が驚いています。

省庁の壁を越えてビッグデータを認知症支援に活用する

祖父江:2009年11月、道路交通法の一部改正により、運転免許更新の際、満75歳以上の人は認知機能検査を受検することが義務づけられました。「時間の見当識」「手がかり再生」「時計描画」の3つの検査を行い、「記憶力・判断力が低くなっている」と判定された場合、免許更新ができるものの、一定期間内に特定の基準行為が確認されたら専門医の診断を受けるように連絡が入ります。そこで、認知症と診断された場合には運転免許の取り消し、または停止となるのです。これらの個人のデータはおそらく都道府県の警察が管理しているのでしょうが、これまで多くのデータが蓄積されていると思います。私はそれを活用して高齢者研究に活かせないものかと考えているのです。

大熊:今後の認知症支援に役立てることができるかもしれませんね。データを管理しているところがそれぞれ異なるのかもしれませんが、横断的に柔軟に情報を共有できるとよいですね。

祖父江:運転免許の更新においても早期発見・対応ができるのですから、もっとこうした取り組みを普及させていくべきなのだと思います。北欧諸国でも国のリーダーシップがあったからこそ、現在のようなシステムが機能しているという面が少なからずあるでしょうから、日本でも1つの機関だけに任せるのではなく、さまざまなところが関わり、一丸となって対処するようにしてほしいです。

大熊:福祉先進国の国々も試行錯誤を重ねた結果が現在だと思います。ある年齢を超えた人に対しては定期的に看護師やヘルパーが住まいを訪問して、様子を見るようにしているそうです。

祖父江:北欧諸国のシステムが優れている点がまさにそこですね。早期発見・早期対応を徹底しています。

地域住民への啓発活動で"認知症難民"化を防ぐ

祖父江:国は在宅医療・介護を推進していますが、地域に認知症高齢者の受け皿が足りているとは思えません。認知症高齢者は軽度認知障害(MCI)を含め、現在800万人に上るといわれています。したがって、"認知症難民"と化した高齢者がまちにあふれるということが現実に起こってしまいます。それについては早急に対応しなければならないと感じています。その対応策として、早期の発見・対応がポイントとなりますが、財源の関係上、すぐに認知症診断に特化した医療機関を全市町村にすき間なく設置することはむずかしいと思いますが、新しい医療機関の設置のほかにどのような方策が考えられるでしょうか。

大熊:福井県の敦賀市・若狭町や福岡県の大牟田市では、子どもたちも加わって認知症のことを知り、みんなで支えることに成功しています。小中学校で認知症にまつわる一行詩をつくったり、認知症のお年寄りを主役にした絵本をつくったり、迷子になってもみんなで自宅まで送り届ける模擬訓練をしたりしています。そうした地域住民への啓発活動が進むと、認知症の重度化が激減するのだそうです。

祖父江:認知症高齢者がまちにあふれてから「さあ、どうしようか」と考えていては遅いですから、まず認知症高齢者を減らす、あるいは悪化させないという対応が必要になってきますね。今後、わが国の長寿社会を豊かにしていくためには、国がリーダーシップを取っていろいろと施策を進めていくことが大切だと思うのですが、それよりもまずは地方自治体に頑張ってもらいたいと考えています。住民とも距離が近い地方自治体がもっと積極的に動かないと住民1人ひとりの意識も変わっていかないのではないでしょうか。

大熊:介護保険制度発足当時は、「地方分権の試金石」といわれており、「自分たちで何とかしよう」という熱意が多くの地方自治体で見られましたが、現在はそういった熱意が当時に比べて薄らいでいるように感じますね。

祖父江:そうですね。財源の都合上やりたくてもできないという事情もあるでしょうから、周りからモチベーションを高めるように働きかけることも必要なのではないかと思います。在宅医療を推進する議論が盛んに行われていますが、病院から離れた在宅でどのレベルの医療が提供できるのか。そして、それはどれぐらいの費用がかかるのかということをしっかりと議論することを国には求めたいです。

さて、最後にわが国の長寿社会を発展させ、国民が心豊かに暮らすことができるようにするためにはどうすればよいか、先生のお考えをお聞かせください。

大熊:残念なことに、今の日本は「長寿社会」ではなく、「長命社会」に過ぎないように思います。お年寄りが誇りを持って暮らせるように支える質の高いホームヘルパーが生まれるように、処遇の改善が欠かせません。団塊の世代が75歳以上となる2025年が間近に迫っています。予算配分を早急に見直して欲しいと思っています。

祖父江:高齢者本人・家族への啓発活動、高齢者が望む環境での医療・介護の提供、ホームヘルパーの人材育成および処遇改善が今後の目下の課題なのですね。

今後とも大熊先生にはご協力をお願いしたいと思います。本日はお忙しいところどうもありがとうございました。

対談当時93歳だった母は、図の介護保険サービスのヘルパーさんや福祉用具のおかげで、その後2年、機嫌よく天寿をまっとうし、自宅で旅立ちました(図2)。

出典:大熊由紀子『誇り・味方・居場所~私の社会保障論』最終章

(2014年1月発行エイジングアンドヘルスNo.68より転載)

対談者

- 大熊 由紀子(おおくま ゆきこ)

- 国際医療福祉大学大学院教授

東京大学教養学科で科学史・科学哲学を専攻。卒業後、朝日新聞社に入社し、社会部、科学部の記者、科学部次長などを経て、1984年同社で女性初の論説委員になり、医療、福祉、科学分野の社説を17年間担当。2001年から大阪大学大学院人間科学研究科教授(ソーシャルサービス論)、2004年より国際医療福祉大学大学院教授(医療福祉ジャーナリズム分野)。

『「寝たきり老人」のいる国いない国』『恋するようにボランティアを~優しき挑戦者たち』(ぶどう社)、『物語・介護保険』(岩波書店)、『誇り・味方・居場所~私の社会保障論』(ライフサポート社)など著書多数。福祉と医療・現場と政策をつなぐ「えにし」のHPでも発信中。

転載元

公益財団法人長寿科学振興財団発行 機関誌 Aging&Health No.68