第5章 認知症のケア 8.在宅医療の視点から

公開月:2019年10月

医療法人社団つくし会 理事長

新田 國夫

1.認知症と在宅医療

在宅医療の対象者は病院からの受け皿が主流を占めた時代から、入院を経ずして在宅に移行する人たちも多くなっている。在宅医療の対象者が85歳以上の方が60%と多くなっていることが大きい要因である。

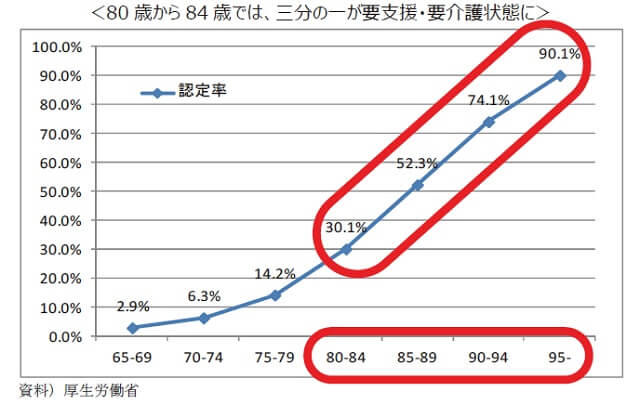

2008年48.8%を占めていたが2014年には59.2%となっている(図1)。85歳以上の方の要介護認定率は50%を超える(図2)。認知症の有病率に関して、認知症の方の80%弱は80歳以上の結果である。又80歳以上の認知症の方の80%は女性が占めている。すなわち日本の認知症の方の64%が80歳以上の女性である1)。

| 2008 (平成20年) | 2011 (平成23年) | 2014 (平成26年) | |

|---|---|---|---|

| 計 | 272,540 | 449,315 | 645,992 |

| 0-4歳 | 0 (0.0%) |

38 (0.0%) |

448 (0.1%) |

| 5-19歳 | 0 (0.0%) |

1,085 |

1,046 (0.2%) |

| 20-39歳 | 2,502 (0.9%) |

3,499 (0.8%) |

3,770 (0.6%) |

| 40-64歳 | 12,443 (4.6%) |

23,074 (5.1%) |

19,004 (2.9%) |

| 65-74歳 | 31,488 (11.6%) |

35,384 (7.9%) |

46,713 (7.2%) |

| 75-84歳 | 93,044 (34.1%) |

152,390 (33.9%) |

192,807 (29.8%) |

| 85歳以上 | 133,063 (48.8%) |

233.845 (52.0%) |

382,204 (59.2%) |

図1 在宅患者訪問診療の年齢階級別の構成比(レセプト件/月,%)

(三菱UFJリサーチ&コンサルティング 平成28年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業地域包括ケアシステム構築に向けた制度及びサービスのあり方に関する研究事業報告書:地域包括ケア研究会報告書 2040年に向けた挑戦.2017;7.より引用)

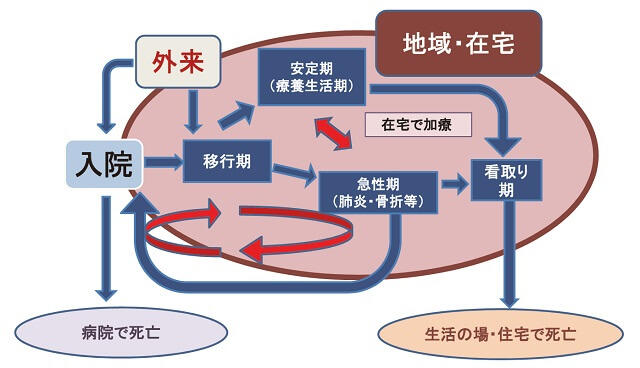

2.在宅医療の諸相(図3)

認知症の方は入院を経ずして在宅医療への移行になる人が多い。一方で、認知症の方に身体症状が出現し骨折、肺炎等にて入院した場合、在宅復帰に多くの課題を抱えている。過去には認知症の方の入院は困難であることが多かった。認知症の方の病状説明をすることで、すでに入院を拒否される事例も多くあった。近年は認知症の方の入院もそれほど困難ではなくなっている地域もある。認知症の方が多くなった事、入院後の早期退院を可能にしたシステムが機能するからである。入院時に、環境変化に伴い不穏状態となり、点滴など治療行為に対して点滴抜去などを伴うこともしばしばあり、入院を契機にBPSDを併発することもある。BPSDの発症は単に環境変化のみではなく体調の変化に対して対応ができないことも誘因となっている。体調の改善と、早期退院をし、環境をもとに戻すことによりBPSDは改善することが多い。現在の課題は病院から見る地域の情報の理解の欠如である。帰せないという先入観、入院を機会に家族の介護への負担から在宅復帰が出来ずに、施設入所への移行が、本人の意思と関係なく行われることもしばしばである。

認知症の方は80歳を超えた高齢者が多い。したがって治療は根治治療が主体ではなく、症状の緩和的治療を目的とすることが多いが、国民のコンセンサスは根治治療を期待する傾向が強い。いわば臓器治療を中心とした治療が認知症の方にも行われる。80歳を超え、中等度以上の認知症になり、目的は治す医療から人生の満足度、生活の満足度へ変化しなければならない。治療目的のみの長期入院は結果として在宅復帰は困難となり、施設入所となる。本人にとって決して満足する人生ではなくなる。退院支援の会議は病院と在宅をつなぐ在宅復帰のためにお互いに意思を確認するために必要である。病院での治療目的から、生活モデルへの転換も考えることにより、その後の退院モデルも含め相互に理解を進めることが出来る。この基本的な発想の原点が在宅における医療である。退院後の在宅医療の役割は、環境を整えると同時に、リハビリ、疼痛管理など、生活障害の妨げの要因を分析し、ケアプランを作り上げるために適切なアドバイスを必要とする。中等度以上の認知症の方の入院原因の多くは肺炎である。肺炎の原因は誤嚥性肺炎であり、在宅での予防は可能である。摂食嚥下評価をすることが在宅での大きな役割となる。むせる、微熱を繰り返す、など嚥下障害には多様な症状があるが、食事の内容、姿勢、一口量、食べるスピードなど、食事の状況を確認する。さらに必要なことは誰がどのように食支援をしているかである。デイケア、在宅での介護士、家族、様々な人がかかわりを持ち、かかわりを持つ誰もが共通認識を持っていないと、いつでも誤嚥性肺炎は起こりうる。必要あれば嚥下内視鏡検査を行う。在宅での嚥下内視鏡は介護にかかわる人が画像を通じて理解する良い機会である。さらには肺炎の早期発見となる。早期の治療として在宅にて抗生剤点滴を行うことが出来れば、入院を回避できることになる。

認知症の対象者の多くは外来へ通院する。多くは80歳以上の高齢女性である。近年この状況に家族構成の因子が加わる。老老世帯、単身世帯である。

(日本在宅ケアアライアンス資料より引用)

3.外来医療から在宅医療へ

物忘れ外来の目標は、①生活能力をできるだけ維持する、②認知障害の進行抑制、③行動心理症状の気づきと対応、④認知症の方の気持ちを尊重、⑤介護負担の軽減、⑥救急時の対応方法、であるが、このような基本方針に基づくことで認知症の方を支えることが可能かどうかである。多くの診療所はここまで機能する余裕を持ち合わせていない。ここで考えねばならないことは、認知症の方への医療の役割は何をすべきかである。上記目標から見える認知症の方の医療は身体的対応としての医療依存度、認知症症状に関する医療依存度である。②、③が認知症の方の医療の主流を占める。認知症の方の多くはかかりつけ医として診療所の外来へ通院する。外来医療での時間的限界の中では多様な情報を見極め①、④、⑤に対応する事は困難であり、結果として本人、家族がおおきな課題を抱えることになる。身体的対応は在宅医療でも同様であるが、現時点における外来医療では認知症状の対応には限界がある。在宅医療の基本は①、④、⑤を埋めることである。認知症対策の基本はケアであり、生活支援である。物忘れ外来はそれなりの時間を調整し、アセスメントから初診、血液、尿、脳画像、神経心理テスト、診断、認知症の病期による認知障害の程度、身体疾患、日常生活障害を診ていくことであり、それに伴う家族負担をともに考えることであるが、少なくとも一人について30分以上は時間を必要とする。

一般外来で行うことは時間的制約の中で、多くの視点を見失うことも多い。その後の通院医療は生活との接点が線の世界でなく、点の世界となる。認知症状に対する多くの考えはこの医療依存度から生じる誤解である。脳病変によって生ずる認知症状からは、注意、記憶、見当識、言語、実行機能、空間認知、視覚認知、社会的認知等の障害がある。こうした評価が必要なことは、上記の認知症状から生活障害が出現するからである。従来、医療とは症状に対する治療を意味する。認知症では医療は症状に対してコントロールを目的とした投薬治療が行われてきた。認知症状に対して医療の果たす役割をできる限り小さくすることも又必要である。認知症における生活障害に対してはケアが中心になる。在宅医療は生活を支える医療であり、認知症の方の生活を支えることに主眼を置くことになる。認知症の方の生活を支えることは家族のことも含めて考慮しなければならない。訪問診療において生活障害を本人が語ることはなく、家族から聞くことになる。生活障害の原因が家族であることも多い。家族が負担なく介護するには、その要因も分析し、家族に提示し解決する。

外来診療においても同様に本人、家族、あるいはケアマネ、随行者が同伴し、生活状況を聞くことが求められる。しかしながら外来医療においては生活障害に対する実態は何も見えてないことが多い。実際に訪問診療することにより得られる生活の実態把握でしか観察できないことが多い。現在初期対応チームが派遣されることも多いが、これは訪問することにより様々な課題を解決するための訪問である。外来診療にて対応される認知症外来は治療目的として対応されているのが現状である。認知症の方に対しての在宅医療では、外来の延長線上での認知症の増悪、BPSDの出現終末期における看取りも含めての依頼が多い。認知症の方の認知症の増悪、BPSDのみではなく日常的にかかわる必要があるのが認知症の方への在宅医療である。

4.在宅医療の日常支援

アルツハイマー型認知症の方の療養生活の安定期、金銭管理、買い物、料理、外出などの日常生活活動に障害をきたすことが出現するが、本人の意思確認を身近な人を含めて、聞き取ることが重要である。意思が確認できない、判断ができない危険性が日常に存在する。日常生活の意思決定が認知症の方にとっても重要なことである。認知症の在宅における医療は意思を確認することにより、本人の不安、焦燥感に対応することである。

同様に家族の意思確認も必要である。認知症の方を支える家族は現在多様である。一人暮らしの方を支える家族も増えている。本人の生活のために訪問、電話などにて家族とともに生活を支えることである。

在宅への訪問は多くの情報をもたらす。玄関から物の置き場所の乱雑さ、冷蔵庫の中身、食卓、台所、そして寝室の様子から生活障害を理解することが出来る。又家族の対応がどのようにされているかも、理解が可能である。

生活障害にはIADL(内服、金銭管理、買い物、食事の支度)、ADL(着替え、排せつ、移動、入浴、食事)などの障害があり、日常生活を支えるためには細かく内容を把握し、ともに考えることが必要である。ともに考える人たちは近隣の住民も含めた多様な人である。隣の人に用事を頼むこともある。困難な状況時には地域包括支援センターも交えた話し合いも必要である。困難を発見するには、日常生活に一番近い人が気づくことを当初から予測し、情報を得る手段を持つ必要がある。在宅医療の中で、早期に困難な事柄についての情報を得て解決策をともに考えることも多い。ADL、IADLに困難が生じた方を情報収集、アセスメントし支援方針を決める。生活が安定することで地域の生活を可能にする。認知症の方の生活を支えることはケアが重要な要素である。困難時は少量の投薬をすることもあるが、日常生活を支えるのはトータルケアである。日常生活に重点が置かれ、日常生活行為が認知機能障害によりどのような影響を受けているかどうかが重要であり、認知症の方が主体的に生活行為を可能とすべく支援体制をつくること大切である。

認知症の方の生活行為の障害は介護保険制度における見守り、一部介護、全介護が解決策と考えられているが、これは身体機能に着目した観点であり、意思決定能力が低下していく中で、人として尊厳を保ち生活障害に配慮を必要とする視点から見ると、これは解決ができない。

- 80代のご夫婦の例

- 当初はご主人の嫉妬妄想があり、奥さんがご主人について来院され、ご主人の初期診断後2年は安定した生活が送られていた。奥さんも不眠症で来院されていたが、通院が半年ほど途絶えていた。地域包括支援センターから相談があり、実際に訪問してみると、家屋の保守がされず、庭木の手入れがなく、郵便物は放置されている状況であった。家の中に入ると、台所はごみで埋まり、臭いが激しく、部屋の中は足の踏み場所もない環境であった。トイレも臭いが激しく、風呂場は使われていないことが明瞭であった。ご主人はデイサービスなどを使い生活は保たれていると考えていたが、奥様自身が遂行機能、見当識機能が低下し、アルツハイマー認知症であった。

上記症例のように外来通院不可能の中、訪問診療する中で、認知症の方の診断が必要な場面がある。上記のご夫婦の場合、他の家族、周囲の人からの状況が聞けず、本人も生活状況の悪化に気づいていなかった。医療面では治療可能な認知症を除外するために診断は必須となる。この場合の認知症の診断は、採血、血圧、運動機能、筋のトーヌス、歩行、さらにはコミュニケーション能力の評価として、言語での意思疎通ができるか、身体の清潔さ、衣服の状況の把握、さらには排泄、食事の状況から判断することが求められる。画像診断がなくても診断が可能なことも多い。本人の脳の病的変化から認知機能障害を起こす時間的経過はかなり時間がかかり、その結果、生活障害を引き起こす。生活障害があっても、上記のご夫婦のように生活はある程度可能である。認知症の対応の基本は日常生活や社会生活等において認知症の方の意思が適切に反映された中で、生活が送れるようにするための支援であり、ご本人の意思を大切に考え、早期からチームにて継続支援することである。日常の療養支援の基本である。

地域においては高齢者独居、高齢世帯、子供と親の世帯に認知症の方が出現する状況が、近年増加しつつある。認知症になっても地域で暮らし続けるために、在宅における日常生活を支援するためのチームは様々な形をとる。

5.国立市の施策(図4)

東京都国立市は認知症高齢者見守り支援を計画中である。認知症高齢者の現状をみると75歳以上の認知症Ⅱa以上の増加率は149%である。さらに、認知症の独居の方は452名、増加率は156%でありさらに生活実態の独居の方は178名に上ることが分かった。5年前は56名であった。生活実態を克明に調査することで、支えるための方法を探らねばならない。介護保険は限界があり、さらなる支援の方法が求められる。現在、認知症のサポーターの中から、希望者にさらなる研修体制を行い、介護保険の枠以外に見守り、あるいは伴走者として行える人が出来つつある。さらには、一人暮らしで認知症、がんの終末期になっている方をどのような看取りを行うのか、一人暮らしでも、市民が市民を支える、在宅医療を行う医師、看護師、介護士が最後の看取りを可能にする体制を考えている。こうした方策ができない限り、認知症の方を最後まで支えることは大変に困難と言わざるを得ない。今後増大する単身高齢者の認知症を最後まで在宅で支えることは、介護保険の枠内のみでなく、市民の参加を含めて見守り支援体制が求められる。

| 年度 | 75歳以上 | 認定者以外 | 認定者 | 認知症以外 | 認知Ⅱa以上 | 認知症独居 | 生活実態独居 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 平成25年1月 | 7,282 | 5,140 | 2,142 | 1,087 | 1,055 | 288 | 56 |

| 平成30年1月 | 8,596 | 5,673 | 2,923 | 1,350 | 1,573 | 452 | 178(男24、女154) |

| 5年間の増加率 | 118% | 110% | 136% | 124% | 149% | 156% | 317% |

図4 国立市認知症高齢者の現状

(国立市介護保険運営協議会(平成30年10月19日)における検討部会(平成30年10月20日)資料より引用)

認知症高齢者の増加、特に生活実態が独居の認知症高齢者の増加が顕著である。

文献

プロフィール

- 新田 國夫(にった くにお)

- 医療法人社団つくし会 理事長

- 最終学歴

- 1967年 早稲田大学第一商学部卒 1979年 帝京大学医学部卒

- 主な職歴

- 帝京大学病院第一外科・救急救命センターなどを経て 1990年 東京都国立市に新田クリニック開設、在宅医療を開始 1992年 医療法人社団つくし会設立理事長に就任 現在に至る

- 資格・公職等

- 医学博士、日本外科学会外科専門医、日本消化器病学会専門医、日本医師会認定産業医、全国在宅療養支援診療所連絡会会長、日本臨床倫理学会理事長、福祉フォーラム・東北会長、福祉フォーラム・ジャパン副会長、日本在宅ケアアライアンス議長

※筆者の所属・役職は執筆当時のもの

PDFダウンロード