リンの働きと1日の摂取量

公開日:2016年7月25日 21時39分

更新日:2025年2月26日 16時44分

リンとは1)

リンは成人の体内に最大で約850g含まれ、その約85%が、リン酸カルシウム、リン酸マグネシウムとして、骨や歯の構成成分となっています。残りは、14%が筋肉などの軟組織や細胞膜に、1%が細胞外液に存在しています。

リンの吸収と働き

リンはリン酸として十二指腸や回腸、大腸などで吸収され、そのほとんどが最終的に尿中に排泄されます。腸管での吸収はビタミンDによって促進され、カルシウム、マグネシウムによって抑制されます。また、消化管で吸収される一方で、消化管液としても分泌されるため、見かけの吸収率は成人で60~70%と見積もられています。生体内のリン酸濃度は、副甲状腺ホルモンなどの働きにより、腎臓からの再吸収や、骨への沈着と骨から血液中への溶出を制御することで一定に保たれています。

リンは骨や歯の正常な発達に不可欠な成分で、カルシウムとともにハイドロキシアパタイトとして骨や歯を構成しています。また、リン脂質として、細胞膜の構成成分になるほか、遺伝情報を伝達するうえで重要なDNAやRNAなどの核酸、生体内でのエネルギー貯蔵物質である高エネルギーリン酸化合物(アデノシン三リン酸:ATP)、リンたんぱく質など、生体内で重要な成分の構成要素として、さまざまな代謝反応に関与しています。そのほか、体液の酸とアルカリのバランスや浸透圧の調節、心臓や腎臓の機能の維持、神経伝達などにも関与しています。

リンの1日の摂取基準量1)2)

日本人の食事摂取基準(2025年版)では、1日のリンの目安量を18歳以上の男性で1,000mg、女性800mgとしています。耐容上限量は18歳以上男女ともに3,000mgと設定されています(表1-1、1-2)。

| 年齢等 | 目安量 | 耐容上限量 |

|---|---|---|

| 0~5(月) | 120 | - |

| 6~11(月) | 260 | - |

| 1~2(歳) | 600 | - |

| 3~5(歳) | 700 | - |

| 6~7(歳) | 900 | - |

| 8~9(歳) | 1,000 | - |

| 10~11(歳) | 1,100 | - |

| 12~14(歳) | 1,200 | - |

| 15~17(歳) | 1,200 | - |

| 18~29(歳) | 1,000 | 3,000 |

| 30~49(歳) | 1,000 | 3,000 |

| 50~64(歳) | 1,000 | 3,000 |

| 65~74(歳) | 1,000 | 3,000 |

| 75以上(歳) | 1,000 | 3,000 |

| 年齢等 | 目安量 | 耐容上限量 |

|---|---|---|

| 0~5(月) | 120 | - |

| 6~11(月) | 260 | - |

| 1~2(歳) | 500 | - |

| 3~5(歳) | 700 | - |

| 6~7(歳) | 800 | - |

| 8~9(歳) | 900 | - |

| 10~11(歳) | 1,000 | - |

| 12~14(歳) | 1,100 | - |

| 15~17(歳) | 1,000 | - |

| 18~29(歳) | 800 | 3,000 |

| 30~49(歳) | 800 | 3,000 |

| 50~64(歳) | 800 | 3,000 |

| 65~74(歳) | 800 | 3,000 |

| 75以上(歳) | 800 | 3,000 |

| 妊婦 | 800 | - |

| 授乳婦 | 800 | - |

- 目安量:一定の栄養状態を維持するのに十分な量であり、目安量以上を摂取している場合は不足のリスクはほとんどない。

- 耐容上限量:過剰摂取による健康障害を未然に防ぐ量。

令和元年国民健康・栄養調査におけるリンの摂取量は1,006.9mgでした。食品群別に摂取量の内訳をみると、穀類からの摂取量が最も多く、次いで肉類、乳類、魚介類でした。

リンの1日の摂取基準目安量は吸収率を考慮して算定されているのでしょうか?

リンは、普通に食べ物から取り入れたとき、自然にお腹の中で吸収されやすい栄養素です。リンの摂取基準目安量の算定においては、自然に吸収されることを考えて、必要な量が計算されています。リンの摂取目安量は、体が実際に必要とするリンの量を適切に得られるように設定されています。

リンを多く含まれる食品を食べることでリンの摂取基準目安量を満たすことはできますか?

リンを多く含む食品を適切に食べることで、リンの摂取基準目安量を満たすことは可能です。リンは多くの食品に含まれています。バランスの良い食事を心がけることで、リンを含む多様な食品から十分な量を摂取することができます。ただし、過剰な摂取は健康に悪影響を及ぼす可能性があるため、摂取量には注意が必要です。

リンが不足するとどうなるか1)

リンの欠乏症状としては、脱力感、筋力低下、溶血などの症状が知られています。しかし、リンは食品中に広く分布し、さらにリン含量の高い食品が多いため不足することはほとんどありません。また、近年、血清中のリンの濃度が低いと糖尿病や高血圧などのメタボリックシンドロームの発症リスクを高める可能性を示唆する研究結果が報告されています。これらの結果については、それを否定する研究もあり、今後の研究が注目されます。

リンの過剰摂取の影響

現在の日本の食生活では、加工食品の利用が増えていることに伴って、食品添加物として使われている各種リン酸塩の摂取が多くなっているため、リン欠乏よりもむしろリンの過剰摂取の方が問題となっています。特に腎機能に障害がある場合は、尿へのリンの排出量が減るために、血液中のリン濃度が増加するので、注意が必要です。また副甲状腺機能が低下して副甲状腺ホルモンの分泌が低下したり、成長ホルモンの分泌が亢進したり、ビタミンDが過剰に存在することによっても、リンの濃度は増加します。

リンの摂り過ぎはカルシウムの吸収を妨げ、カルシウムの摂り過ぎはリンの吸収を妨げます。そのためカルシウムとリンの摂取比率は、ほぼ同量が望ましいとされています。加工食品の摂取が多い場合には注意が必要です。

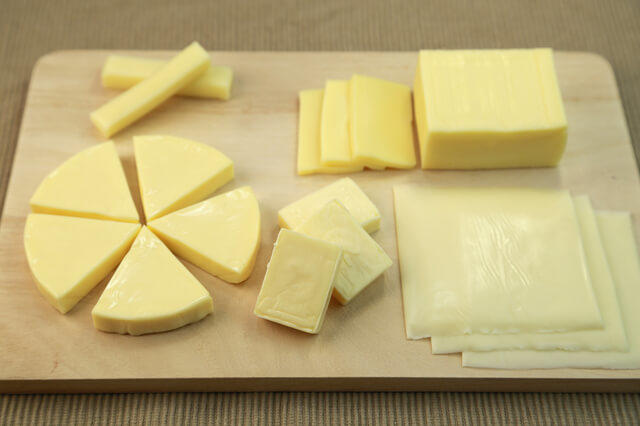

リンを多く含む食品3)

リンは、魚介類、穀類、卵類、乳類、豆類などに多く含まれています。

一般的な食品スーパーなど身近なところで購入できる食品で、調理しやすく、日常的に摂取しやすい食品からリンを多く含む食品を表2から表6にまとめました。

| 食品名 | リン量(mg) | 食品の目安重量(廃棄部分を含む)(単位:重量) |

|---|---|---|

| かたくちいわし 田作り | 2,300 | 1尾:11g |

| 加工品 干しえび | 990 | 大さじ1:6g |

| うるめいわし 丸干し | 910 | 1尾:40g |

| しらす干し 半乾燥品 | 860 | 大さじ1:5g |

| 加工品 かつお節 | 790 | 1食分:2.5g |

| まあじ 小型 骨付き 生 | 570 | 1尾:160g |

| きんめだい 生 | 490 | 1切れ:100g |

| ししゃも 生干し 生 | 430 | 1尾:12~20g |

| わかさぎ 生 | 350 | 1尾:10g |

- 可食部とは、食品全体あるいは購入形態から廃棄部位(頭部、内臓、骨、ひれなど)を除いたものです。

| 食品名 | リン量(mg) | 食品の目安重量(廃棄部分を含む)(単位:重量) |

|---|---|---|

| こめ [水稲めし] 発芽玄米 | 130 | 小盛り1杯:100g |

| こめ [水稲めし] 玄米 | 130 | 小盛り1杯:100g |

| こむぎ 焼きふ 車ふ | 130 | 1個:6g |

| ライ麦パン | 130 | 1枚(6枚切り):60g |

| ロールパン | 97 | 1個:30g |

| 食品名 | リン量(mg) | 食品の目安重量(廃棄部分を含む)(単位:重量) |

|---|---|---|

| 鶏卵 卵黄 生 | 540 | 1個:16g |

| うずら卵 全卵 生 | 220 | 1個:10~12g |

| 鶏卵 全卵 生 | 170 | 1個(Mサイズ殻付き):60g |

| 食品名 | リン量(mg) | 食品の目安重量(廃棄部分を含む)(単位:重量) |

|---|---|---|

| ナチュラルチーズ パルメザン | 850 | 大さじ1:6g |

| プロセスチーズ | 730 | 1切れ:18g |

| ナチュラルチーズ チェダー | 500 | スライス1枚:18g |

| ナチュラルチーズ カマンベール | 330 | 1切れ:18g |

| ナチュラルチーズ モッツァレラ | 260 | 1切れ:18g |

| ヨーグルト 全脂無糖 | 100 | 1カップ:210g |

| 食品名 | リン量(mg) | 食品の目安重量(廃棄部分を含む)(単位:重量) |

|---|---|---|

| いり大豆 黄大豆 | 710 | 10粒:3g |

| きな粉 全粒大豆 黄大豆 | 660 | 大さじ1:6g |

| 油揚げ 生 | 350 | 1枚:20~30g |

| 蒸し大豆 黄大豆 | 290 | 1パック:100g |

| 挽きわり納豆 | 250 | 1個:30~50g |

| 湯葉 生 | 250 | 生1枚:30g |

食品に含まれる成分について

食品に含まれる成分は、から検索が行えます。

食品成分データベースは、「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をデータソースとして、食品成分に関するデータをインターネットを通じて提供しているものです。

下記のようなさまざまな情報を知ることができます。

- 日・月・年単位の期間内で検索の多い食品のアクセスランキング

- 各栄養素を多く含む食品成分ランキング

- 食品群名/食品名、可食部100gあたりの成分表(一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等)など食品の詳細について掲載。重量を変更し、お好みの量で表示が可能

- 日常の食生活において複数の食品を組み合わせた場合の成分値の表示が可能

複数の食品の成分を検索する方法

複数の食品の成分を検索する方法についてご紹介します。

- 「フリーワードで検索」において食品名を入力するとワードに合致する食品がチェックリストで表示されます。本来検索したい食品以外も表示される場合がありますので、該当する食品を選択してください。

- 検索結果で表示される成分項目は、一般成分の基本成分である廃棄率、エネルギー(kcal)、水分、たんぱく質、脂質、炭水化物、灰分※です。一般成分の基本成分のみの表示は、「結果を表示」ボタンを押してください。重量は変更ができますので、摂取する量を入力し重量換算を行ってください。

- ※灰分:

- 一定条件下で灰化して得られる残分で、食品中の無機質の総量を意味する。また、水分とともにエネルギー産生に関与しない一般成分として、各成分値の分析の確からしさを検証する際の指標のひとつとなる。食品成分表に記載される数値の測定規準としては、550℃で残存炭素がなくなり、恒量となるまで灰化すると規定されている。

- 一般成分に追加して表示したい成分がある場合は、「表示成分選択」ボタンから、食品を追加したい場合は「フリーワードで検索」ボタンから検索し、追加することができます。

参考文献

- 香川明夫(監修):八訂 食品成分表2021. 女子栄養大学出版部, 東京, 2021.