亜鉛の働きと1日の摂取量

公開日:2016年7月25日 21時37分

更新日:2025年11月19日 15時43分

亜鉛とは

亜鉛は成人の体内に約2g含まれます。成人ではそのほとんどは筋肉と骨中に含まれますが、皮膚、肝臓、膵臓、前立腺などの多くの臓器に存在し、さまざまな酵素の構成要素となっています。

亜鉛の吸収と働き

亜鉛の吸収量は、摂取量や一緒に存在する他の成分により変動しますが、一般的には、約30%と推定されています。

亜鉛は数百におよぶ酵素たんぱく質の構成要素として、さまざまな生体内の反応に関与しています。アミノ酸からのたんぱく質の再合成、DNAの合成にも必要なので、胎児や乳児の発育や生命維持に非常に重要な役割を果たしているほか、骨の成長や肝臓、腎臓、インスリンを作るすい臓、精子を作っている睾丸など、新しい細胞が作られる組織や器官では必須のミネラルです。また、体の細胞にダメージを与える活性酸素を除去する酵素の構成成分であるほか、味覚を感じる味蕾細胞や免疫反応にも関与しています。

近年、糖尿病患者に亜鉛サプリメント与えて空腹時血糖、HbA1c、血清インスリンおよび血清亜鉛濃度への効果を分析した結果、亜鉛サプリメントの摂取は空腹時血糖値の低値と関連が認められたことが報告されています4)。

亜鉛の1日の摂取基準1)2)

日本人の食事摂取基準(2025年版)では1日の摂取の推奨量は18~29歳の男性で9.0mg、30~64歳の男性で9.5mg、65歳以上の男性で9.0mg、18~29歳の女性で7.5mg、30~64歳の女性で8.0mg、65~74歳の女性で7.5mg、75歳以上の女性で7.0mgとなっています。

また、通常の食事による、亜鉛の過剰摂取の可能性は低いですが、亜鉛の過剰摂取は銅欠乏、貧血、胃の不調など様々な健康被害が生じることが知られているため、耐容上限量は18~29歳の男性で40mg、30~74歳の男性で45mg、75歳以上の男性で40mg、18歳以上の女性で35mgと設定されています(表1-1、1-2)。

| 年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |

|---|---|---|---|---|

| 0~5(月) | - | - | 1.5 | - |

| 6~11(月) | - | - | 2.0 | - |

| 1~2(歳) |

2.5 |

3.5 | - | - |

| 3~5(歳) | 3.0 | 4.0 | - | - |

| 6~7(歳) |

3.5 |

5.0 | - | - |

| 8~9(歳) | 4.0 | 5.5 | - | - |

| 10~11(歳) | 5.5 | 8.0 | - | - |

| 12~14(歳) | 7.0 | 8.5 | - | - |

| 15~17(歳) | 8.5 | 10.0 | - | - |

| 18~29(歳) | 7.5 | 9.0 | - | 40 |

| 30~49(歳) | 8.0 | 9.5 | - | 45 |

| 50~64(歳) | 8.0 | 9.5 | - | 45 |

| 65~74(歳) | 7.5 | 9.0 | - | 45 |

| 75以上(歳) | 7.5 | 9.0 | - | 40 |

| 年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |

|---|---|---|---|---|

| 0~5(月) | - | - | 1.5 | - |

| 6~11(月) | - | - | 2.0 | - |

| 1~2(歳) | 2.0 | 3.0 | - | - |

| 3~5(歳) | 2.5 | 3.5 | - | - |

| 6~7(歳) | 3.0 | 4.5 | - | - |

| 8~9(歳) | 4.0 | 5.5 | - | - |

| 10~11(歳) | 5.5 | 7.5 | - | - |

| 12~14(歳) | 6.5 | 8.5 | - | - |

| 15~17(歳) | 6.0 | 8.0 | - | - |

| 18~29(歳) | 6.0 | 7.5 | - | 35 |

| 30~49(歳) | 6.5 | 8.0 | - | 35 |

| 50~64(歳) | 6.5 | 8.0 | - | 35 |

| 65~74(歳) | 6.5 | 7.5 | - | 35 |

| 75以上(歳) | 6.0 | 7.0 | - | 35 |

| 妊婦 初期(付加量) | +0.0 | +0.0 | - | - |

| 妊婦 中期・後期(付加量) | +2.0 | +2.0 | - | - |

| 授乳婦(付加量) | +2.5 | +3.0 | - | - |

- 推定平均必要量:半数の人が必要量を満たす量。

- 推奨量:ほとんどの人が必要量を満たす量。

- 目安量:一定の栄養状態を維持するのに十分な量であり、目安量以上を摂取している場合は不足のリスクはほとんどない。

- 耐容上限量:過剰摂取による健康障害を未然に防ぐ量。

令和元年国民健康・栄養調査における食品群別摂取量は8.4mgで、食品群別に摂取量の内訳をみると、穀類からの摂取量が最も多く、次いで肉類、魚介類でした。

亜鉛の1日の推奨摂取量は実際の吸収率を考慮して算定されているのでしょうか?

亜鉛の1日あたりの推奨摂取量は、腸管からの亜鉛の吸収率が約30%であることを基に計算されています。

この量は、食事から摂取された亜鉛が体内で実際に利用される「真の吸収量」を確保するために設定されています。亜鉛の摂取推奨量は、亜鉛の排泄量や吸収効率を含めた体内動態を総合的に考慮して決定されます。

亜鉛が多く含まれる食品を食べることで亜鉛の推奨摂取量を満たすことはできますか?

各食品に含まれる亜鉛の成分量を参考に推奨摂取量分を摂取します。

しかしながら、亜鉛の吸収は摂取される食品の種類や個人の体調、他の食事内容によって左右されるため、実際の吸収量には個人差が生じる可能性があります。また、食品に含まれる亜鉛の吸収を促進する成分や抑制する成分もあるため、全体の食事バランスを考慮することが不可欠です。

亜鉛が不足するとどうなるか

亜鉛が不足すると、たんぱく質やDNAの合成がうまく行えなくなり、成長遅延が起こります。また、亜鉛は味を感じる味蕾細胞の産生に必須であるため、亜鉛不足になると味を感じにくくなる味覚障害になる可能性があります。亜鉛不足によるほかの症状として、皮膚炎、慢性下痢、免疫機能障害、性腺発育障害などのさまざまな症状が現れます。1)

植物性食品に多く含まれる食物繊維やフィチン酸(穀類、豆類に多い)などは、亜鉛の吸収を妨げます。また、加工食品に多く含まれる食品添加物が、亜鉛の吸収を阻害し、亜鉛欠乏になる場合もありますので、特定の食品に偏った食事をしないよう注意が必要です3)。近年、若い世代での、食生活の乱れによる亜鉛欠乏により、味覚障害を訴える人が増えてきています。そのほか、アルコールの摂取により、亜鉛の排出量が増加します。

亜鉛の過剰摂取の影響

亜鉛の過剰摂取および長期的な摂取は健康に悪い影響があります。亜鉛サプリメントの不適切な利用や、日常的に高濃度の亜鉛を摂取により、銅の吸収阻害による銅欠乏症(銅欠乏症の症状は、貧血、骨異常、毛髪異常、白血球減少、好中球減少、心血管系や神経系の異常、成長障害などがある)のおそれがあります4)。

亜鉛を多く含む食品・食べ物5)

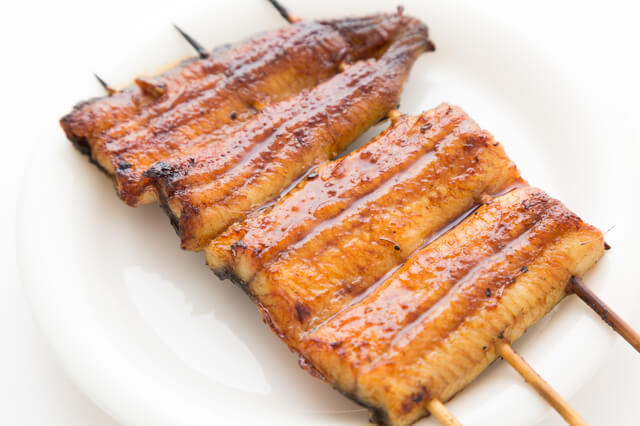

亜鉛を多く含む食品には魚介類、肉類、藻類、野菜類、豆類、種実類があります。特にかき(養殖/生)には100gあたり14.5mgと亜鉛が多く含まれるほか、うなぎの蒲焼100g(1串)には2.7mg、豚・肝臓生100gあたり6.9mgと魚介類や肉類に亜鉛が多く含まれています。

一般的な食品スーパーなど身近なところで購入できる食品で、調理しやすく、日常的に摂取しやすい食品から亜鉛を多く含む食品を表2から表7にまとめました。

| 食品名 | 亜鉛量(mg) | 食品の目安重量(廃棄部分を含む)(単位:重量) |

|---|---|---|

| かき 養殖 生 | 14.0 | 1個(むき身):15g |

| かたくちいわし 田作り | 7.9 | 1食分:20g |

| しらす干し 半乾燥品 | 3.0 | 大さじ1:5g |

| 加工品 かつお節 | 2.8 | 1食分:2.5g |

| うなぎ かば焼 | 2.7 | 1串:100g |

| まさば 生 | 1.1 | 1尾:500g |

| まあじ 皮つき 生 | 1.1 | 1尾:160g |

- 可食部とは、食品全体あるいは購入形態から廃棄部位(頭部、内臓、骨、ひれなど)を除いたものです。

| 食品名 | 亜鉛量(mg) | 食品の目安重量(廃棄部分を含む)(単位:重量) |

|---|---|---|

| ぶた 肝臓(レバー) 生 | 6.9 | 1人前:100g |

| うし [交雑牛肉] もも 赤肉 生 | 4.8 | 1枚:200g |

| うし [交雑牛肉] リブロース 赤肉 生 | 4.5 | 1枚:200g |

| ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生 | 3.2 | 1枚:200g |

| ぶた [大型種肉] かた 赤肉 生 | 3.1 | 1枚:200g |

| にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき 生 | 1.6 | 1枚:200g |

| 食品名 | 亜鉛量(mg) | 食品の目安重量(廃棄部分を含む)(単位:重量) |

|---|---|---|

| あまのり 焼きのり | 3.6 | 1枚:2g |

| わかめ カットわかめ 乾 | 2.8 | 1人前:10g |

| あおさ 素干し | 1.2 | 小さじ1:2g |

| 刻み昆布 | 1.1 | 1食分:2.5g |

| ひじき ほしひじき 鉄釜・ステンレス釜 乾 | 1.0 | 大さじ1:2g |

| 食品名 | 亜鉛量(mg) | 食品の目安重量(廃棄部分を含む)(単位:重量) |

|---|---|---|

| 切干しだいこん 乾 | 2.1 | 1食分:10g |

| えだまめ 生 | 1.4 | 10さや(さやつき):30g |

| しそ 葉 生 | 1.3 | 10枚:7g |

| たけのこ 若茎 生 | 1.3 | 1本:1kg |

| ごぼう 根 生 | 0.8 | 1本:180g |

- 「食品成分表」には、生の状態だけではなく、「ゆで」「焼き」「油いため」など調理した状態に分類した成分値も収載されています。調理法により食品の成分値、食品重量が変化します。食品重量については、例えばゆでる場合、食品の水分が流れ出て重量が減る食品とゆで湯を吸収して重量が増える食品がありますので、ゆで100gとは、生100gをゆでた場合の重量ではなくゆでた状態での100gです。

- 可食部とは、食品全体あるいは購入形態から廃棄部位(野菜の皮や根、芯など)を除いたものです。

| 食品名 | 亜鉛量(mg) | 食品の目安重量(廃棄部分を含む)(単位:重量) |

|---|---|---|

| きな粉 全粒大豆 黄大豆 | 4.1 | 大さじ1:6g |

| 油揚げ 生 | 2.5 | 1枚:20~30g |

| 糸引き納豆 | 1.9 | 1個:30~50g |

| 生揚げ(厚揚げ) | 1.1 | 1枚:120~140g |

| あずき こし生あん | 1.1 | 1カップ:170g |

| 焼き豆腐 | 0.8 | 1丁:300~400g |

| 食品名 | 亜鉛量(mg) | 食品の目安重量(廃棄部分を含む)(単位:重量) |

|---|---|---|

| かぼちゃ いり 味付け | 7.7 | 大さじ1:10g |

| ごま いり | 5.9 | 大さじ1:9g |

| アーモンド 乾 | 3.6 | 10粒:14g |

| らっかせい ピーナッツバター | 2.7 | 大さじ1:10g |

| くるみ いり | 2.6 | 1粒:5g |

| らっかせい 乾 大粒種・小粒種 | 2.3 | 殻付き10粒:25g |

食品に含まれる成分について

食品に含まれる成分は、から検索が行えます。

食品成分データベースは、「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をデータソースとして、食品成分に関するデータをインターネットを通じて提供しているものです。

下記のようなさまざまな情報を知ることができます。

- 日・月・年単位の期間内で検索の多い食品のアクセスランキング

- 各栄養素を多く含む食品成分ランキング

- 食品群名/食品名、可食部100gあたりの成分表(一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等)など食品の詳細について掲載。重量を変更し、お好みの量で表示が可能

- 日常の食生活において複数の食品を組み合わせた場合の成分値の表示が可能

複数の食品の成分を検索する方法

複数の食品の成分を検索する方法についてご紹介します。

- 「フリーワードで検索」において食品名を入力するとワードに合致する食品がチェックリストで表示されます。本来検索したい食品以外も表示される場合がありますので、該当する食品を選択してください。

- 検索結果で表示される成分項目は、一般成分の基本成分である廃棄率、エネルギー(kcal)、水分、たんぱく質、脂質、炭水化物、灰分※です。一般成分の基本成分のみの表示は、「結果を表示」ボタンを押してください。重量は変更ができますので、摂取する量を入力し重量換算を行ってください。

- ※灰分:

- 一定条件下で灰化して得られる残分で、食品中の無機質の総量を意味する。また、水分とともにエネルギー産生に関与しない一般成分として、各成分値の分析の確からしさを検証する際の指標のひとつとなる。食品成分表に記載される数値の測定規準としては、550℃で残存炭素がなくなり、恒量となるまで灰化すると規定されている。

- 一般成分に追加して表示したい成分がある場合は、「表示成分選択」ボタンから、食品を追加したい場合は「フリーワードで検索」ボタンから検索し、追加することができます。

参考文献

- 香川明夫(監修):八訂 食品成分表2021. 女子栄養大学出版部, 東京, 2021.