三大栄養素のたんぱく質の働きと1日の摂取量

公開日:2016年7月25日 21時59分

更新日:2025年3月 3日 15時32分

たんぱく質とは

たんぱく質とはアミノ酸が多数結合した高分子化合物で、筋肉や臓器など体を構成する要素として非常に重要なものです。また、それだけでなく、たんぱく質は、アミノ酸の組み合わせや種類、量などの違いによって形状や働きが異なり、酵素やホルモン、免疫物質としてさまざまな機能を担っています。

たんぱく質の構成1)

たんぱく質は20種類のアミノ酸から構成されています。アミノ酸のうち、バリン、ロイシン、イソロイシン、スレオニン、メチオニン、リジン、フェニルアラニン、トリプトファン、ヒスチジンの9種類は、体内で必要量を合成できないため、食事から摂取する必要があります。これらのアミノ酸を必須アミノ酸といいます。体内で合成できる、非必須アミノ酸はグリシン、アラニン、グルタミン酸、グルタミン、セリン、アスパラギン酸、アスパラギン、チロシン、システイン、アルギニン、プロリンの11種類です。

必須アミノ酸

バリン、ロイシン、イソロイシン、スレオニン、メチオニン、リジン、フェニルアラニン、トリプトファン、ヒスチジン

非必須アミノ酸

グリシン、アラニン、グルタミン酸、グルタミン、セリン、アスパラギン酸、アスパラギン、チロシン、システイン、アルギニン、プロリン

たんぱく質の吸収と働き1)

たんぱく質はアミノ酸に分解されて、吸収された後、体に必要なたんぱく質に再合成されます。ヒトの体の中には数万種類ものたんぱく質があり、それぞれが、異なる役割を持っています。酵素やホルモンとして代謝や体の機能を調節するもの、ヘモグロビンやトランスフェリンなど物質の輸送に関与するもの、γ-グロブリンなど免疫に関与するもの、アクチンやミオシンなど体を構成するものなど、どれも、生きていくためには欠かすことのできないものです。

また、アミノ酸も、たんぱく質を構成するだけでなく、神経伝達物質やビタミンなどの生理活性物質の前駆体としても重要です。

たんぱく質の1日の摂取基準量1)

日本人の食事摂取基準によると、一日に必要なたんぱく質は、18~49歳は、摂取エネルギーの13~20%、50~64歳は14~20%、65歳以上は15~20%が理想とされており、推奨量は、18~64歳の男性は一日65g、65歳以上の男性は60g、18歳以上の女性は一日50gとなっています(表1-1、1-2)。

| 年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 目標量a(中央値b) |

|---|---|---|---|---|

| 0~5(月) | - | - | 10 | - |

| 6~8(月) | - | - | 15 | - |

| 9~11(月) | - | - | 25 | - |

| 1~2(歳) | 15 | 20 | - | 13~20 |

| 3~5(歳) | 20 | 25 | - | 13~20 |

| 6~7(歳) | 25 | 30 | - | 13~20 |

| 8~9(歳) | 30 | 40 | - | 13~20 |

| 10~11(歳) | 40 | 45 | - | 13~20 |

| 12~14(歳) | 50 | 60 | - | 13~20 |

| 15~17(歳) | 50 | 65 | - | 13~20 |

| 18~29(歳) | 50 | 65 | - | 13~20 |

| 30~49(歳) | 50 | 65 | - | 13~20 |

| 50~64(歳) | 50 | 65 | - | 14~20 |

| 65~74(歳)b | 50 | 60 | - | 15~20 |

| 75以上(歳)b | 50 | 60 | - | 15~20 |

| 年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 目標量a(中央値b) |

|---|---|---|---|---|

| 0~5(月) | - | - | 10 | - |

| 6~8(月) | - | - | 15 | - |

| 9~11(月) | - | - | 25 | - |

| 1~2(歳) | 15 | 20 | - | 13~20 |

| 3~5(歳) | 20 | 25 | - | 13~20 |

| 6~7(歳) | 25 | 30 | - | 13~20 |

| 8~9(歳) | 30 | 40 | - | 13~20 |

| 10~11(歳) | 40 | 50 | - | 13~20 |

| 12~14(歳) | 45 | 55 | - | 13~20 |

| 15~17(歳) | 45 | 55 | - | 13~20 |

| 18~29(歳) | 40 | 50 | - | 13~20 |

| 30~49(歳) | 40 | 50 | - | 13~20 |

| 50~64(歳) | 40 | 50 | - | 14~20 |

| 65~74(歳)b | 40 | 50 | - | 15~20 |

| 75以上(歳)b | 40 | 50 | - | 15~20 |

| 妊婦(付加量)初期 | +0 | +0 | - | -c |

| 妊婦(付加量)中期 | +5 | +5 | - | -c |

| 妊婦(付加量)後期 | +20 | +25 | - | -d |

| 授乳婦(付加量) | +15 | +20 | - | -d |

- 範囲に関しては、おおむねの値を示したものであり、弾力的に運用すること。

- 65歳以上の高齢者について、フレイル予防を目的とした量を定めることは難しいが、身長・体重が参照体位に比べて小さい者や、特に75歳以上であって加齢に伴い身体活動量が大きく低下した者など、必要エネルギー摂取量が低い者では、下限が推奨量を下回る場合があり得る。この場合でも、下限は推奨量以上とすることが望ましい。

- 妊婦(初期・中期)の目標量は、13~20%エネルギーとした。

- 妊婦(後期)及び授乳婦の目標量は、15~20%エネルギーとした。

- 推定平均必要量:半数の人が必要量を満たす量。

- 推奨量:ほとんどの人が必要量を満たす量。

- 目安量:一定の栄養状態を維持するのに十分な量であり、目安量以上を摂取している場合は不足のリスクはほとんどない。

- 目標量:生活習慣病の予防のために現在の日本人が当面の目標とすべき摂取量。

フレイル予防のために積極的に摂取したい栄養素

フレイル予防のために積極的に摂取したい栄養素は主にたんぱく質、ビタミンD、カルシウムです。本稿では、たんぱく質について解説します。

たんぱく質は、骨格筋量や筋力など、身体機能に大きく影響し、摂取量とフレイルのリスク低下との関連が見られることが分かっています。

良質のたんぱく質を含む食品とは?

たんぱく質の摂取に関して、摂取量の他にもう一つ重要なのは、摂取するたんぱく質の質です。よく、「高齢者は、良質のたんぱく質を摂取しましょう」と言われますが、良質のたんぱく質とはどのようなものでしょうか。

体の中で必要なたんぱく質を合成する際には、それぞれ構成するアミノ酸が決まっていますので、それに必要なアミノ酸がそろっていなければ、十分なたんぱく質を合成することができません。特に、必須アミノ酸は、体内では合成できないため、必要な分を食品から摂取しなければなりません。その必須アミノ酸がバランスよく含まれている食品が、良質のたんぱく質を含む食品というわけです。

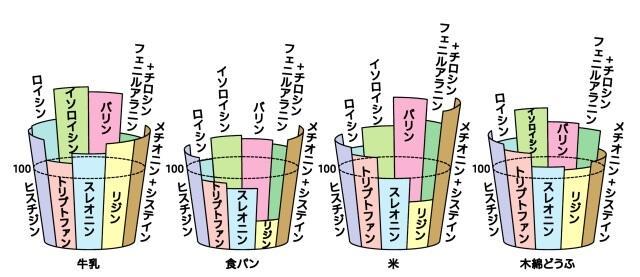

良質のたんぱく質の指標になるものが、体たんぱく合成に理想的なアミノ酸組成を示した、アミノ酸評点パターンです。たんぱく質の栄養価は、各必須アミノ酸について、評点パターンの数値を100としたときの割合で求められます。その食品の中で最も低いアミノ酸(第一制限アミノ酸)の値が、アミノ酸スコアとよばれ、その食品のたんぱく質の栄養価となります。

体タンパク質の合成には、必要となるアミノ酸がすべて十分にそろっていることが重要であり、桶の板が1枚でも短いと、くみ取れる水の量(栄養価)が少なくなってしまいます(図)2)。

(1985年 FAO/WHO/UNU 合同特別専門委員会報告より作成)

アミノ酸スコアは一般に肉、魚、卵、大豆、乳類で良好です。穀類の精白米や小麦は、リジンが少なく、アミノ酸スコアが低くなります。しかし、穀類はリジンが豊富な動物性食品や豆類と一緒にとることで、必須アミノ酸のバランスがよくなります。

たんぱく質が不足するとどうなる3)

たんぱく質は、体を作る構成要素であるだけでなく、酵素やホルモンなど体の機能を調節する大切な役割を果たしているため、不足すると、免疫機能が低下して抵抗力が弱くなり、さまざまな病気にかかりやすくなります。また、たんぱく質が不足すると筋力も低下します。特に、高齢者は、肉や魚の摂取量が少なくなり、たんぱく質が不足しがちなので、意識して、摂るように心がけましょう。歯が悪い人や飲み込む力の弱い人は、ひき肉を使う、材料を軟らかく煮る、飲み込みやすくとろみをつけるなどの工夫をするとよいでしょう。

たんぱく質を何からどれくらい食べたらよいのか

たんぱく質を1日に何からどのくらい食べたらよいか摂取量の目安は、厚生労働省と農林水産省が作成した「食事バランスガイド」が参考になります。食事バランスガイドの活用法、1日の摂取量の目安について詳しくはリンク1、2をご覧ください。

たんぱく質を多く含む食品

たんぱく質は、肉類・魚介類・卵類・乳類など動物性の食品のほか、豆類・穀類など植物性食品に多く含まれています。一般的に、動物性食品に含まれるたんぱく質の方が、アミノ酸スコアの高い良質のたんぱく質が多いですが、特定の食品に偏らないように、それぞれのたんぱく質をバランスよく食べるようにしましょう。

一般的な食品スーパーなど身近なところで購入できる食品で、調理しやすく、日常的に摂取しやすい食品からたんぱく質を多く含む食品を表3から表8にまとめました。

| 食品名 | たんぱく質量(g) | 食品の目安重量(廃棄部分を含む)(単位:重量) |

|---|---|---|

| にわとり 若どり ささみ 生 | 23.9 | 1枚:40g |

| ぶた 大型種肉 ロース 赤肉 生 | 22.7 | 1枚:200g |

| ぶた 大型種肉 ヒレ 赤肉 生 | 22.2 | 1枚:200g |

| ぶた 大型種肉 もも 赤肉 生 | 22.1 | 1枚:200g |

| にわとり 若どり むね 皮つき 生 | 21.3 | 1枚:250~300g |

| うし 交雑牛肉 もも 赤肉 生 | 19.3 | 1枚:200g |

| 食品名 | たんぱく質量(g) | 食品の目安重量(廃棄部分を含む)(単位:重量) |

|---|---|---|

| 加工品 かつお節 | 77.1 | 1食分:2.5g |

| うるめいわし 丸干し | 45.0 | 1尾:11g |

| しらす干し 半乾燥品 | 40.5 | 大さじ1:5g |

| かつお 春獲り 生 | 25.8 | 1柵:250g |

| かつお 秋獲り 生 | 25.0 | 1柵:250g |

| まぐろ類 きはだ 生 | 24.3 | 1柵:150g |

| ごまさば 生 | 23.0 | 1切れ:100g |

| しろさけ 新巻き 生 | 22.8 | 1切れ:80~150g |

| ぶり 成魚 生 | 21.4 | 1切れ:80g |

| 缶詰 油漬 フレーク ライト | 17.7 | 小1缶:70g |

| 焼き竹輪 | 12.2 | 大1本:70g |

| 食品名 | たんぱく質量(g) | 食品の目安重量(廃棄部分を含む)(単位:重量) |

|---|---|---|

| 鶏卵 卵黄 生 | 16.5 | 1個:16g |

| うずら卵 全卵 生 | 12.6 | 1個:10~12g |

| 鶏卵 全卵 ゆで | 12.5 | 1個(Mサイズ殻付):69g |

| 鶏卵 全卵 生 | 12.2 | 1個(Mサイズ殻付):60g |

| 鶏卵 卵白 生 | 10.1 | 1個:35g |

| 食品名 | たんぱく質量(g) | 食品の目安重量(廃棄部分を含む)(単位:重量) |

|---|---|---|

| ナチュラルチーズ パルメザン | 44.0 | 大さじ1:6g |

| プロセスチーズ | 22.7 | スライス1枚:18g |

| 加工乳 低脂肪 | 3.8 | コップ1杯:200g |

| ヨーグルト 全脂無糖 | 3.6 | 1カップ:210g |

| 普通牛乳 | 3.3 | コップ1杯:200g |

| 食品名 | たんぱく質量(g) | 食品の目安重量(廃棄部分を含む)(単位:重量) |

|---|---|---|

| 油揚げ 生 | 23.4 | 1枚:20~30g |

| 挽きわり納豆 | 16.6 | 1個:30~50g |

| がんもどき | 15.3 | 1個:95~125g |

| 生揚げ(厚揚げ) | 10.7 | 1枚:120~140g |

| 木綿豆腐 | 7.0 | 1丁:300~400g |

| おから 生 | 6.1 | 1カップ:100g |

| 絹ごし豆腐 | 5.3 | 1丁:300~400g |

| 豆乳 | 3.6 | コップ1杯:200g |

| 食品名 | たんぱく質量(g) | 食品の目安重量(廃棄部分を含む)(単位:重量) |

|---|---|---|

| 焼きふ 車ふ | 30.2 | 1個:6g |

| えんばく オートミール | 13.7 | 1カップ:80g |

| ロールパン | 10.1 | 1個:30g |

| 角形食パン | 8.9 | 1枚(6枚切り):60g |

| マカロニ・スパゲッティ ゆで | 5.8 | 乾1人分:80g |

| そば ゆで | 4.8 | 1玉:170g |

| うどん ゆで | 2.6 | 1玉:170g |

| 水稲めし 精白米 うるち米 | 2.5 | 小盛り1杯:100g |

- 可食部とは、食品全体あるいは購入形態から廃棄部位(頭部、内臓、骨、ひれ、皮や根、芯など)を除いたものです。

- 調理法により食品の成分値、食品重量が変化します。食品重量については、例えばゆでる場合、食品の水分が流れ出て重量が減る食品とゆで湯を吸収して重量が増える食品がありますので、ゆで100gとは、生100gをゆでた場合の重量ではなくゆでた状態での100gです。

- 加熱調理(ゆで、蒸し)をした食品は、ゆで汁(食塩水)は廃棄し、調味料は含まれていません。成分量は加熱調理後の可食部100g当たりの成分量となります。

食品に含まれる成分について

食品に含まれる成分は、から検索が行えます。

食品成分データベースは、「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をデータソースとして、食品成分に関するデータをインターネットを通じて提供しているものです。

下記のようなさまざまな情報を知ることができます。

- 日・月・年単位の期間内で検索の多い食品のアクセスランキング

- 各栄養素を多く含む食品成分ランキング

- 食品群名/食品名、可食部100gあたりの成分表(一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等)など食品の詳細について掲載。重量を変更し、お好みの量で表示が可能

- 日常の食生活において複数の食品を組み合わせた場合の成分値の表示が可能

複数の食品の成分を検索する方法

複数の食品の成分を検索する方法についてご紹介します。

- 「フリーワードで検索」において食品名を入力するとワードに合致する食品がチェックリストで表示されます。本来検索したい食品以外も表示される場合がありますので、該当する食品を選択してください。

- 検索結果で表示される成分項目は、一般成分の基本成分である廃棄率、エネルギー(kcal)、水分、たんぱく質、脂質、炭水化物、灰分※です。一般成分の基本成分のみの表示は、「結果を表示」ボタンを押してください。重量は変更ができますので、摂取する量を入力し重量換算を行ってください。

- ※灰分:

- 一定条件下で灰化して得られる残分で、食品中の無機質の総量を意味する。また、水分とともにエネルギー産生に関与しない一般成分として、各成分値の分析の確からしさを検証する際の指標のひとつとなる。食品成分表に記載される数値の測定規準としては、550℃で残存炭素がなくなり、恒量となるまで灰化すると規定されている。

- 一般成分に追加して表示したい成分がある場合は、「表示成分選択」ボタンから、食品を追加したい場合は「フリーワードで検索」ボタンから検索し、追加することができます。

参考文献

- (2025年1月27日閲覧)

- 香川明夫(監修):八訂 食品成分表2021. 女子栄養大学出版部, 東京, 2021.