第3回 籠のとり

公開日:2017年11月24日 10時41分

更新日:2023年8月21日 13時06分

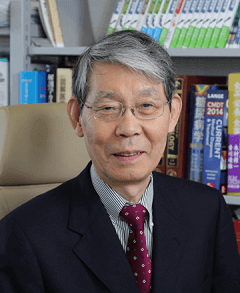

井口 昭久(いぐち あきひさ)

愛知淑徳大学健康医療科学部教授

大学への通勤路に幹線道路をそれて私立の医科大学の横を通る道がある。紅葉の時期になるとその道路を通って大学へ行くことがある。

人家がなく、畑と田圃が広がる田園地帯である。道端にはススキがそよいでいた。

その日、車のオーディオに石原裕次郎のカバーソングを入れると、懐かしい歌がでてきた。

♪会いたさ見たさに怖さを忘れ

耳に馴れた歌だが裕次郎が歌っていたとは知らなかった。大正時代の歌で昭和のミリオンセラーであったそうだ。我々の世代でこの歌詞を知らない者はいない。

♪暗い夜道を只一人

「籠のとり」という流行歌である。悲しくて虚しくて胸を揺さぶる恋の歌だ。

私は主人公になったつもりで車をゆっくりと走らせた。

11月の初めで外には冷たい風が吹いていた。木々は紅葉していて、空は青く、物音はなかった。

名古屋市内から1時間程度の距離にこのような自然に溢れた手つかずの場所がまだあるのだ。

♪会いに来たのに 何故会わぬ 僕の呼ぶ声忘れたか。

「籠のとり」は日本最古のデュエットソングである。古い歌にしてはテンポが良くてノリノリになる。

続いて女性がでてきた。渋い声だった。

♪あなたの呼ぶ声 忘れはせぬが 出るに出られぬ籠のとり

しがらみに泣く悲恋をうたっている。

裕次郎が続いて歌った。

♪籠のとりでも 知恵あるとりは ひと目忍んで 会いに来る

通信手段を持たない昔の若者たちの恋模様だ。スマホで連絡し合う現代の若者たちには理解できない世界である。

♪ひと目忍べば 世間の人は 怪し人だとゆびささん

現代の若者はこの切なさはわからない。

車の行きかうことのない信号を渡り、右手にぽつりと立つ地蔵に目をやった時に、

女の声で

♪指をさされど 恐れはせぬが わたしゃ出るに出られぬ籠のとり

と歌うのを聞いて、私は何となく左の胸の辺りが寂しい気がした。

無意識に右手で左のシャツのポケットに触ってみて驚いた。

「無い!」。

私はいつも左の胸のポケットにガラケーをいれている。

もう一度、思いっきり触ったがポケットが空っぽであった。

「ない!!」ガラケーを家に忘れてきたようだ。

通信手段を持たないことに気づいた私は突然不安になった。

ここは無人の自然の中だ。ここにいるのは私が只ひとり。誰にも会わぬ。

怪しい人が来たらどうしようかと思った。

それに知らぬ間に何かしらの吉報があるやも知れぬ。

例えば、出版社から「先生!先生の出した本が急に売れ出してベストセラーになってます!」とか。

私は引き返すことにした。

ガラケーを取りに家へ戻った。

誰もいない家にもどって着信履歴を調べてみれば誰からも電話をかけてきた形跡はなかった。

この1週間私に電話をかけてきた人はいなかった。

世間の人は「僕のいることを忘れてしまったか?」と思った。

(イラスト:茶畑和也)

「籠の鳥」(唄:石原裕次郎 作曲:鳥取春陽 作詩:千野かおる)からの引用

著者

井口 昭久(いぐち あきひさ)

愛知淑徳大学健康医療科学部教授

1943 年生まれ。名古屋大学医学部卒業、名古屋大学医学部老年科教授、名古屋大学医学部附属病院長、日本老年医学会会長などを歴任、2007 年より現職。名古屋大学名誉教授。

著書

「これからの老年学」(名古屋大学出版)、「やがて可笑しき老年期―ドクター井口のつぶやき」「"老い"のかたわらで ―ドクター井口のほのぼの人生」「旅の途中で」(いずれも風媒社)など著書多数